中亚,史前就有人类活动,是欧亚大陆文明的交融之地,迄今为止仍然是东西方文明交往的重要通道和经贸合作的枢纽区域。国人对“中亚”的认知,大多源自中国古代文献记载中的“西域”。中国历代官修史志和著述中,都有关于西域诸国地理疆土、自然环境和风土人情的描述,流传下来的大量地理历史学文献和地图塑造了“中亚”的地域形象。但要看懂中亚,还要明白“突厥化”和“伊斯兰化”这两大民族史基本面。

谁控制了中亚就控制了世界?

中亚的历史辉煌灿烂,但这并非是由它的文明程度,而是很大程度上是由它的地理位置决定的:它既是亚欧大陆地理上的中心区域,也是陆路交通的要冲和多种文化的交叉口。其独特的地理优势引来了大国的竞相争夺。英国地理学家麦金德曾预言,谁控制了包括中亚在内的亚欧大陆枢纽地区,谁就控制了世界。

历朝历代丝绸之路在中亚线路的变迁,图引星球研究所

在中亚绿洲文明的核心——河中地区,单建城两千年以上的古城就有好几座:撒马尔罕、布哈拉、塔什干、铁尔梅兹、希瓦……还有许多规模稍小、大多为军事用途的城堡。正如波斯历史学家志费尼在其权威著作《世界征服者史》里所说,中亚古城的精华和核心是撒马尔罕与布哈拉。虽然这些千年古城不如巴比伦、亚历山大、雅典有名气,但却是诸多帝国上演兴衰大戏的舞台。

乌兹别克斯坦的希瓦古城

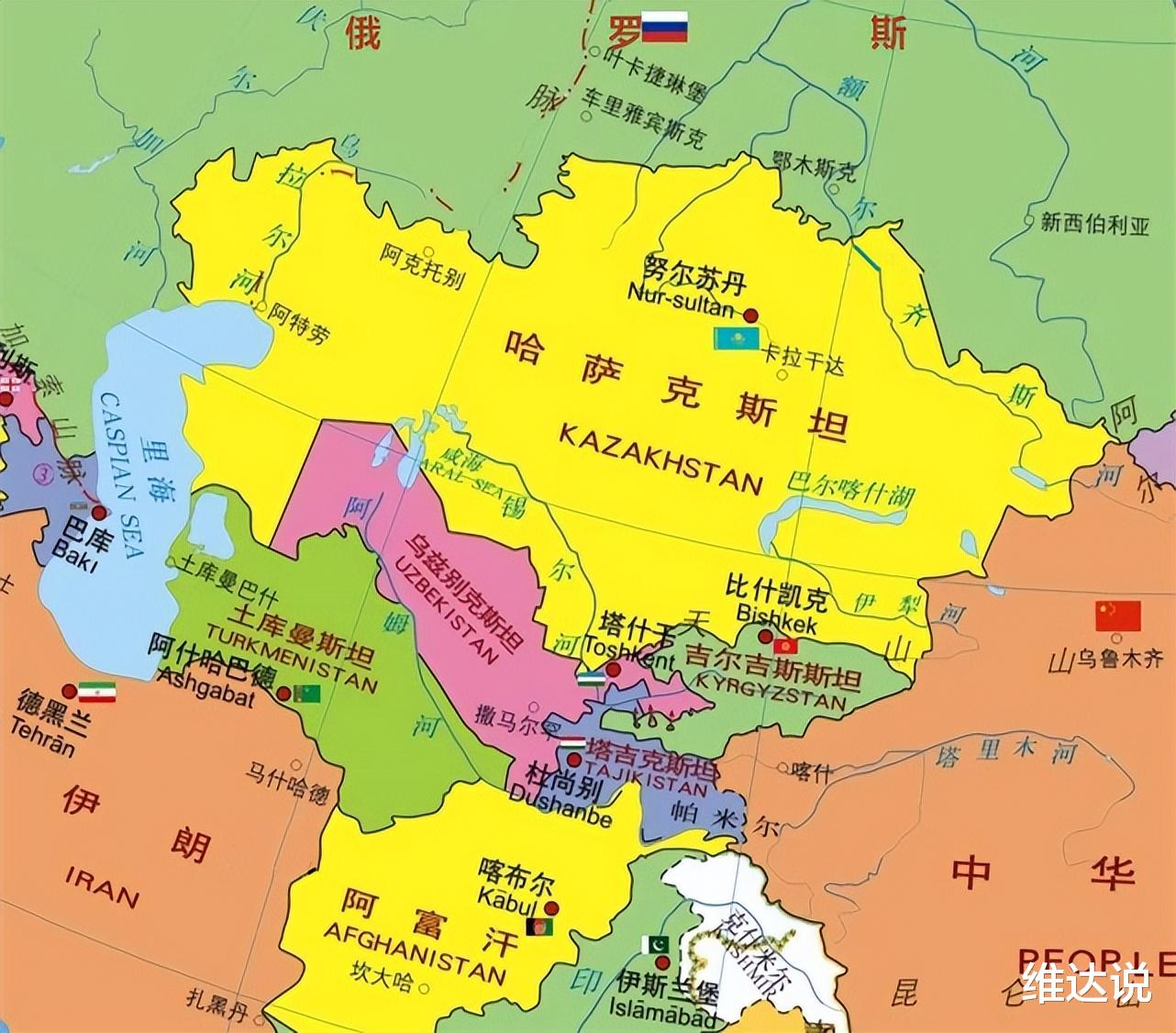

历史上,许多民族、部落都以中亚为往来迁徙的走廊和军事对决的舞台。不过,回溯中亚历史,漫长的历史上却从来没有形成过一个由当地民族建立的稳定且统一的国家。即便是如今的中亚五国,也是因苏联解体形成,五国主体民族都是与国名同名的民族,分别为:哈萨克族、乌兹别克族、吉尔吉斯族、土库曼族和塔吉克族。

中亚五大主体民族的族源

按照史书记载,哈萨克人的先民主要是由古代的乌孙、康居、阿兰(奄蔡)人和原在中亚草原游牧的塞种人、大月氏以及以后进入这个地区的匈奴、鲜卑、柔然、契丹、突厥、铁勒、蒙古等各族人融合形成,属蒙古利亚与高加索混合人种。哈萨克人使用的哈萨克语,属阿尔泰语系突厥语族钦察语支。

标志着哈萨克民族形成的关键事件是1456年克烈汗和贾尼别克汗,率部离开乌兹别克汗国(月即别部落联盟),东迁至巴尔喀什湖以南的楚河流域,这些坚持游牧的部众称为哈萨克人,所以在突厥语族中,“哈萨克”有“逃脱者”、“独立不羁者”之意。

哈萨克苏丹克烈汗雕像

不过在哈萨克族形成的同一时期,东欧草原的斯拉夫游牧社群哥萨克人借用了哈萨克人的称谓。所以在沙俄入主中亚后,曾以“吉尔吉斯人”称呼哈萨克人,直到1926年苏联才予以纠正。

哈萨克人

乌兹别克民族的名称,最早来源于14世纪时蒙古帝国的四大汗国之一的金帐汗国的乌兹别克汗,元史上称为“月即别”。15世纪中叶月即别部落联盟分裂后,余下留在咸海北岸的人组成了乌兹别克联盟,称为乌兹别克人。15世纪末16世纪初,乌兹别克游牧部落南下,攻入了中亚最富庶的河中地区,占领了布哈拉、撒马尔罕、希瓦、乌尔根奇和塔什干等城市,与当地操突厥语、从事农耕的栗特人后裔居民融合,最终形成了如今的乌兹别克人。

显然,乌兹别克人与哈萨克人同源,他们都源自9世纪时中亚萨曼王朝时,大批突厥游牧民被战争俘获以及大量突厥语游牧部族(如葛逻禄人、卡拉吉人、阿儿浑人、乌古斯人)南下后,与当地波斯人、栗特人混居、融合的结果。两者的差异主要在经济生活方式。乌兹别克人操乌孜别克语,属阿尔泰语系突厥语族葛逻禄语支。

撒马尔罕古城的乌兹别克小姑凉

吉尔吉斯人说吉尔吉斯语,属分东南、西南和北部3种方言,属阿尔泰语系突厥语族克普恰克语支。这是一个有着两千多年游牧史的古老民族,吉尔吉斯人一直过着“逐水草而居”的生活,充足的水源与肥美的草原,共同哺育了这个位于高山之上的游牧国度。据《史记》记载,吉尔吉斯人被称为“坚昆”或“隔昆”,最初游牧于叶尼塞河上游一带(包括唐努乌梁海),由于战争等多种原因,历经千年辗转迁徙,来到中亚天山及周边地区。

其中有一支正是汉朝大将李陵的后裔,此说法源自公元648年,一支来自叶尼塞河上游地区的黠戛斯朝贡团抵达了唐朝首都长安,其酋长失钵屈阿栈自称是汉朝李陵的后裔,并最终与大唐皇室认亲。而黠戛斯正是吉尔吉斯人的先祖。不过年代久远往事已不可追,当乌孙、匈奴、鲜卑、柔然、契丹等其他诸多强悍的游牧民族湮灭无存时,低调的吉尔吉斯人在天山南北延续至今。

沙俄时期,哈萨克人被冠以“吉尔吉斯人”的称呼,而现在的吉尔吉斯人被称为“吉科卡门吉尔吉斯人”。1916年由于吉尔吉斯人的肥沃土地被涌入的俄国人和乌克兰人所占,引发了大暴动,暴动遭到严酷镇压,吉尔吉斯人损失惨重,近1/3的吉尔吉斯人逃往中国新疆。1926年,苏联在中亚进行民族识别时,对吉尔吉斯人之名才被纠正。

吉尔吉斯人

土库曼人使用土库曼语,有多种方言,属阿尔泰语系突厥语族乌古斯语支。土库曼人的族源可追溯为9至10世纪从北方迁来的西突厥乌古斯人,乌古斯分为24个部落,其中有名的是柯尼克部、约穆德部、撒拉尔部和佩切涅克部。他们南下到伊朗高原北部的科佩特山脉边缘的绿洲地带,与乌兹别克人一样,土库曼人也吸收融合了大量当地土著居民。

额外一提的是,中国的撒拉族是元代东迁青海的土库曼人,土库曼斯坦每年都召开‘世界土库曼人人文协会’,中国撒拉族都会受邀,并派代表参加。随着中土经贸油气合作的深入,这种亲缘关系也颇有有益促进双方合作。

土库曼人

塔吉克人是中亚最古老的民族,塔吉克一词的其中一个解释是,头戴皇冠的人(“塔吉”在波斯语中意为王冠),其族源可上溯到公元前分布于帕米尔东西操印欧语系伊朗语族东支的塞种人,是吐火罗盆地的大夏人、河中地区的粟特人以及费尔干纳盆地的帕尔坎人融合后的后裔。据说撒马尔罕古城就是他们修建的,不过这座令塔吉克人自豪的古城,如今却位于乌兹别克斯坦的境内,这跟突厥人崛起后的挤压有很大关系。

塔吉克斯坦西部的吐火罗盆地和费尔干纳盆地的栗特州主要分布着平原塔吉克人,东部帕米尔高原则是高原塔吉克

塔吉克族新郎与新娘

塔吉克人属于欧罗巴人种帕米尔类型,使用塔吉克语(东部波斯语),分多种方言,属印欧语系伊朗语族帕米尔语支,是中亚五斯坦中唯一的非突厥语民族。主要分为平原塔吉克和高原塔吉克,其中前者主要分布在费尔干纳盆地出口和吐火罗盆地,是中亚定居文化的继承者,但随着突厥人强势影响,文化上已经突厥化,属于伊斯兰教的逊尼派;后者则主要分布在帕米尔高原,属伊斯兰教的什叶派。

中亚北部的民族在相貌特征上更趋向于黄种人,如哈萨克人

中亚民族史的基本面:突厥化与伊斯兰化

通过了解中亚五大主体民族,我们便会发现,自东突厥被大唐所灭,西突厥进入中亚开始,突厥语族诸部落就开始了由北向南的不断迁徙征伐、不断向早期进入中亚的印欧语系土著民族注入蒙古利亚人种(即黄种人)血统,最终实现各个民族分解、交融、重组的过程,即所谓的“突厥化”。所以中亚,北方的民族在相貌特征上愈趋向于黄种人,而越向南则更趋向于高加索人种。

不同时期的阿拉伯帝国的疆域图

1965年乌兹别克斯坦的撒马尔罕古城遗址,发现一处唐朝遗迹,画中是武则天坐龙舟,往水中抛粽子。

而与“突厥化”进程同时发生的是伊斯兰教由南向北的传播,即“伊斯兰化”,这是阿拉伯帝国渗透中亚的结果。随着公元751年大唐安西军在怛罗斯之战中败于阿拉伯帝国及中亚诸国联军后,虽然势力没有退出西域,但也停止了对河中地区的经略,于是伊斯兰教开始逐渐取代佛教,成为中亚各民族的主要信仰。而这两个进程就构成了中亚民族史的基本面。

怛罗斯之战因葛逻禄部被重金收买后突然叛变,与阿拉伯军前后夹击致使唐军失利。

怛罗斯之战后大唐仅停止了对河中的经略,直到790年后,因安西军被回调平叛安史之乱,唐朝才失去西域。

由于中亚地处亚欧大陆的腹地,气候干旱,干草原和荒漠是分布最广的自然景观,所以就注定了古典时期的中亚,其实际控制权往往掌握在那些居无定所的游牧部落联盟或者是其建立的帝国中流转。而河中地区作为中亚少有的适宜农耕的绿洲,由于体量上远逊于广阔的中亚草原,所以并不能稳定主导中亚,反而河中地区的富庶往往会引来北方游牧部族的入主。

当这些游牧部族进入河中地区后,往往又会与当地的定居民族融合,进而适应绿洲耕作和商业文化,转化为新一代农耕民族,如此循环往复。如今占据着河中地区主体的乌兹别克人便是如此。不仅如此,由于游牧民族的迁徙特性,在苏联对中亚进行民族识别前,该地区的行政区划从来就不是按照民族居住区划分的,而是由地形、经济生活方式、政权力量对比乃至外来势力干预所决定的。

中亚多民族杂居的状态神似各种颜色的葡萄干

所以当时的中亚基本是处在多民族杂居的状态,那么如今以民族属性建国的五个斯坦国又是怎么形成的呢?是谁一手促成了这种划分?又是出于什么考虑对中亚复杂的民族构成进行识别的呢?对中亚五国以及时隔百余年再度进入中亚的中国又会带来怎样的影响呢?限于篇幅,我们下期再谈。

上期回顾:天山把另一半美给了吉尔吉斯斯坦,也割裂了吉国的内部地缘结构

备注:本文是《中亚合集》的第71章原创作品,仅为一家之言,转发请注明【著作权归原作者所有及出处】,抄袭必究。另文中配图部分引自网络,如有版权私联请删。

西域

大宛国在西亚

突厥化倒是不怎么可怕