今天是精读君陪伴你终身成长的第3774天

精读君通识词典已上线2069个词条

01

1月16日,河北一位2003年出生的女生“@小路在哪里”发视频称,自己化妆后被妈妈骂“化得像妖精”“像夜店里的”引发了网友的广泛关注。

视频拍摄时,女生刚化好妆,正准备出门找朋友玩。

她的妈妈此时正坐在沙发上,看到网友的妆容后开始不停地数落她,质问她“是要唱戏去吗,嘴巴抹得通红”,“你化的那叫什么玩意儿”,“唱戏的都没你化得那么浓”。

说着说着,妈妈逐渐显得不耐烦,伸手就将沙发上的东西摔打落地。

女孩一开始还在耐心地跟妈妈讲“我以后不化这么浓了”,可在妈妈的疯狂输出下,在“像妖精”“像夜店里的”等极富贬义的形容被妈妈不假思索地说出口之后,她开始大哭:

“我都二十多岁了,我化的就是很普通的妆啊,你就拿夜店来形容我吗?”

当女生哭着告诉妈妈“朋友都觉得我化得很好看”时,妈妈不屑地表示:“朋友有几个说实话的。”

当女生反问“你怎么知道我朋友说的不是实话呢?”,得到的回答只有妈妈的一个“呸”。

女生边哭边断断续续地说道:“我没有去不三不四的地方,我也就化个妆跟我朋友出去拍个照……”

整个视频里,妈妈丝毫不给女生讲完整句话的机会,多次命令女生立即去把脸上的妆容洗掉,最后甚至直接上手对女生进行拖拽,逼着女孩卸了妆。

评论区的网友们纷纷表示,女生的妆化得很好看,一点也不浓。

退一万步来讲,就算女生真的化了一个很浓、很不合适的妆,妈妈就可以用“夜店”“妖精”这样带有侮辱意味的词汇来形容自己正在读大学的女儿吗?

02

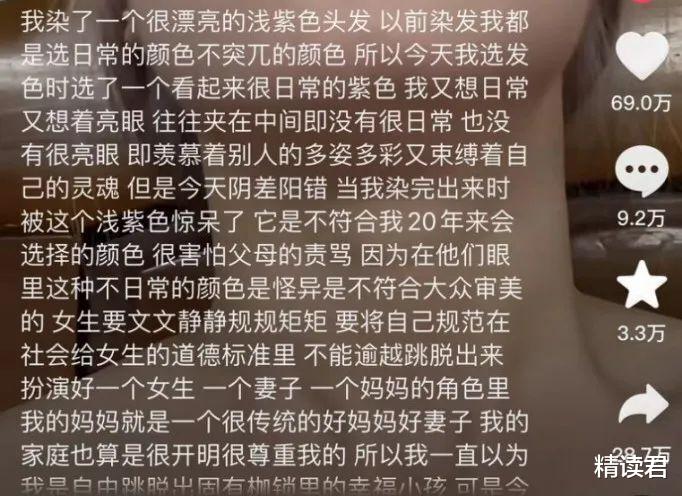

无独有偶,去年网友“@我要吃饭了a”发布了一条关于自己因染发而被亲生母亲骂像“小姐”“不伦不类”“轻浮”的视频。

视频中,这位染着浅紫色头发的年轻女孩边哭边问妈妈:“我染什么颜色的头发,跟我是什么样的人有什么关系吗?”

她的母亲反问:“别人会怎么看?”

女孩答道:“别人怎么看我无所谓,但是你们不能这么看。”

母亲回道:“我是妈妈才会跟你这样说呀。但是我没有(这样看你),我是说别人会用这个眼光来看你的,但是我在提醒你啊。”

女孩越哭越伤心:“我不想活在别人眼光里不行吗?”

她反问:“我想成为什么样的人,我想活成什么样子,我想穿什么样的衣服,想搞什么样的头发,跟别人的眼光到底有什么关系啊?”

评论区里,很多网友分享了自己和女孩相似的经历。有人因为做了美甲被父母说没有教养,被说是“外面卖的”。

有人因为高中的时候买了一件吊带背心,被父母一起辱骂,质问是不是“不读书了”,是不是“要去站街”。

还有因为买了短裙和长靴搭配,被爸爸说像“小姐”的。

妆容、发色、美甲、穿着,似乎一切关于女孩的外形容貌,只要稍微不合父母的心意,就会立即引发他们“荡妇羞辱”的狂轰滥炸。

可是,他们在意的,究竟是别人怎样看待自己的女儿,还是别人怎样看待自己?

人生不过百年,我们又真的应该活在和自己毫不相干的陌生人的看法里吗?

03

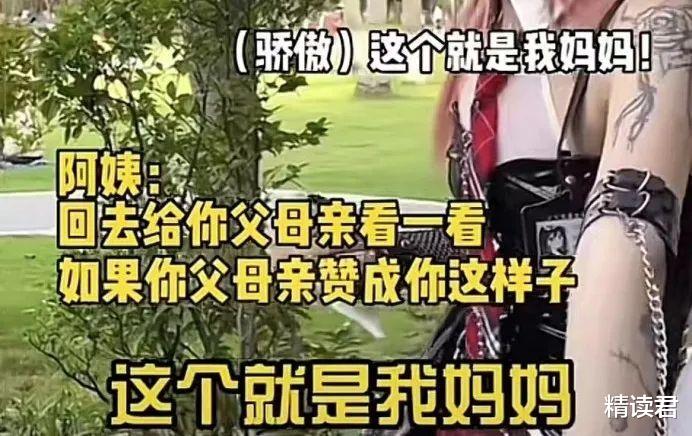

有29.4万粉丝的网红博主“@22.”很喜欢“亚文化”,经常打扮成自己喜欢的样子出门,也时不时遇到不能理解她前卫装扮的路人指手画脚。

这天,她又和往常一样遇到了路过的阿姨“说教”,阿姨“苦口婆心”地指导她:

“回去给你的父母亲看一看,如果你父母亲赞成你这样子……”

可是,没等她的话说完,博主却指着在一旁摄像的同伴说:“这个就是我妈妈。”

阿姨惊讶道:“看来你妈妈赞成你这样子啊。”

妈妈回答道:“她喜欢这一块。”

在母亲明确的支持下,路人阿姨的态度也开始转变,开始为自己之前说的话找补。

生活是自己的,当父母坚定地站在自己身边时,孩子只需要按照让自己快乐的方式生活,又怎么会畏惧素不相识的路人甲们的闲言碎语?

04

教育学博士简·尼尔森在她的畅销书《正面管教》中这么写道:

“一些人担心如果自己不让孩子充满恐惧和羞辱,孩子就永远不会做得更好。

大多数人的担心是因为他们不知道还能怎么办——并且担心如果他们不让孩子遭到责难、羞辱和痛苦,就是在娇纵孩子。

大人往往会以对孩子更多的控制来掩饰自己的担心。”

但是,这种以降低孩子自我价值感为代价的“担心”,真的是孩子需要的吗?

有些家长认为,自己对孩子的爱毋庸置疑,所做的一切都是为了孩子好,只是“刀子嘴豆腐心”,孩子不会把自己的话放在心上。

可是在接连不断的否定和羞辱中长大的人,又该怎样才能确信自己是被爱着的?

事实上,很多人可以对“别人会怎么看”嗤之以鼻,却不能对父母至亲的恶语相向云淡风轻。

有网友表示:“别人说什么都可以,因为他们不管怎么想都跟我无关,他们跟我没关系,所以他们怎么说我都不会难过。

可是你是我的妈妈,我的至亲,我在意你所有的意见和看法。”

如果认为孩子的穿着打扮不合适,父母完全可以抱着开放包容的心态,心平气和地表达自己的看法、和孩子进行合理的讨论,为什么一定要用侮辱性的语言去形容自己的亲生骨肉呢?

心理咨询师周慕姿在《羞辱创伤:最日常却最椎心的痛》中对这个问题进行过解答:

“因为羞辱他人,永远是一个可以最快制止别人继续展现我们不想看到、听到的行为的方式。

且身为权力位置较高的父母,很容易可以执行这个方式,去制止孩子做出会引发父母焦虑的行动;甚至借由否定、羞辱孩子,让孩子不敢再做这件事情。

那么,这些父母就不需要去调整自己的认知,他们的世界也不需要拓展,他们只要留在自己的小小堡垒里,把孩子的翅膀打断后,就不需要面对飞回来的孩子所带回的任何让他们觉得威胁的事物。”

父母的思想不能跟着时代一同发展,无法接受孩子不同于自己认知的装扮,就会选用最难听的话语、最恶毒的羞辱,企图逼迫孩子妥协,变回自己熟悉的模样。

与此同时,他们粉碎了孩子的自尊,将以貌取人的种子埋在了孩子的内心深处,让孩子陷入了对自我价值深深的怀疑之中。

而这种影响,将持续一个人的一生——这难道是为人父母者想要看到的吗?

无论是怎样的人生经历,只要不对自己和别人造成危害、合乎公序良俗,不都将是宝贵的人生体验?

古语云:“良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。”

同陌生人说话需要讲文明礼貌,和最亲近的人交流,更是如此。

毕竟,越是在乎你的人,才越会把你的话放在心上,才更容易因为你的口不择言受伤。