1922年36岁的朱德,很是懊恼,原因是他多次向陈独秀提出入党申请,都被无情拒绝。

他竭力向陈独秀先生证明自己革命的胆识以及与旧军阀势不两立的决心,但依旧没能得到认可,这让他百般不是滋味。

其实这件事不能责怪陈独秀先生的谨慎,其一是因为朱德出身于四川省一个普通的佃农家庭,1909年考入云南省陆军讲武堂,文化程度不高。

并未受到过先进教育的影响,更对马克思主义一无所知,改造这样一个人何其困难。

其二,朱德多年一直在云贵川境内,打击当地军阀,在陈独秀眼里,朱德等同于旧军阀,还是滇军旅长更是旧势力。

而新生的中国共产党属于工人阶级的代表,两者水火不容,因此陈独秀特意嘱咐助理,一定要杜绝朱德加入共产党。

其三,朱德在滇军中属于领导者,有一定的领导能力,此时新生的共产党势力较弱,一旦朱德反水,将是致命打击。

从这三方面考虑,因此陈独秀才多次拒绝朱德的入党申请。

其实陈独秀只看到表面,并未了解朱德的内心,朱德虽出身旧势力,他正是多年与旧军阀作战,让他认清了现实。

如果不脱离旧势力,用新的眼光看待世界,那再打多少年的仗,也救不了国家和人民。

正是看清这点,他才决定拒绝孙中山先生的邀请,决心向代表工人阶级的新生共产党抛出橄榄枝,却不曾想被一再拒绝。

国内的路走不通,朱德得知欧洲的社会主义力量在潜滋慢长,而且中国共产党也有一支旅欧支部。

伟人之所以成功,不是他的起点有多高,而是他从来不看重眼前的困难,只要有决心任何困难都不是困难。

1922年8月,朱德收拾行囊踏上前往欧洲的巨轮,他坚信自己的信仰和决心总有人看到。

11月德国柏林,旅欧支部的负责人周恩来邀请朱德加入中国共产党,此后朱德成为坚定的马克思主义拥护者和一名赤诚的中国共产党。

1923年到1925年,朱德在德国和苏联如饥似渴地学习哲学和军事理论,为之后的领军作战打下坚实的基础。

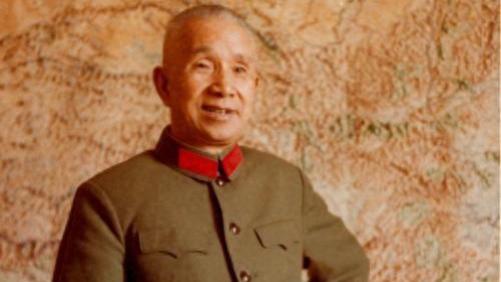

崭露头角——南昌起义只知道朱德建国初期军队总司令的名号,却很少有人知道,朱德总司令的名头可不是与生俱来的。

1927年,南昌起义时,朱德41岁,还是不受重视的边缘人物, 南昌起义的领导班子分别有:前委书记周恩来,总指挥贺龙,前敌总指挥叶挺,参谋团刘伯承、聂荣臻。

朱德不是重要人物的原因有二:其一朱德虽然年龄大但资历浅,之前都在国外学习,在国内带兵打仗的经历少。

在军队中,那是要看军功才有话语权的地方,朱德资历不如其他几位。

其二更重要的原因是,南昌起义中朱德所率领的亲信军队少,此时的朱德身为南昌市公安局长,带领手下不足500人的队伍参加战争。

叶挺作为南昌起义军主力,手下十一军8个团,贺龙二十军6个团,对比之下,可见朱德率领的500人有多寒酸,且这500人大多是结过婚有后顾之忧的年纪不小的军人。

在这样的情况下,周恩来评价朱德:是一个很好的参谋和向导。同为开国元帅的陈毅事后回忆说:“朱老总在南昌起义时地位并不重要,也没有人听他的话,大家只不过尊重他是个老同志罢了。”

南昌起义当天,在其他人都在如火如荼擦拭武器准备弹药,为了在战场上和敌人一决高下时,朱德的任务是负责将南昌驻军的两个团长灌醉,尽力为军队争取时间。

就是这样的起点,朱德靠着自己坚实的实力和不畏牺牲的大无畏精神,当之无愧地坐上了开国十大元帅首位的宝座。

朱德曾做过滇军旅长,且多年在云贵川与旧军阀抗衡过,曾经在战场上杀伐果断的气质让不少人折服,滇军的国民党军队对朱德还是有很强的敬畏之心的。

周恩来慧眼如炬总能让手下的人发挥出自己最大的潜力,在南昌起义后,起义军要穿过江西进入广东,而江西的大部分军队为滇军旧部,朱德的高光时刻来了。

朱德凭借自己曾经滇军旅长的身份,被周恩来安排做了先遣部队,利用自己在滇军的余热,带领我军部队顺利通过江西,进入广东。

但广东的粤军可不买朱德的账,于是朱德又被调到部队后方垫后,保证江西的滇军不会对队伍搞偷袭。

就这样,在这场对中国共产党意义重大的南昌起义中,朱德即使在边缘,也从未抱怨,而是一切为组织考虑,一切从集体出发,尽全力贡献自己的力量。

三河坝会议——成为“红军之父”正是三河坝会议,让众人见识到一名真正的中国共产党人的决心和毅力,也是从三河坝走出去后,朱德才真正在军中有了话语权。

起义军从南昌到广东后,遭到敌人疯狂反扑,为了保存军队力量,起义军决定兵分两路。

一路由周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承等率领2万主力,继续前往广东腹地潮汕作战。

另一路由朱德带领,留在三河坝阻击敌军,除了朱德自己带的500人外,叶挺的11军25师也留下临时交给朱德指挥,总共4000人,待日后两军汇合后,指挥权再交还给叶挺。

但朱德面临的敌人是钱大钧的三个师,30000多人,在如此险峻的情况下,为了给主力部队争取时间。

朱德硬是凭借多年的作战经验,拼死抵抗下坚守3天3夜硬生生拖住敌人前进的步伐,可想而知战场有多激烈。

撤出三河坝时,朱德手下的队伍仅剩2000人,且这2000人都是叶挺的军队,他自己的亲兵几乎全军覆没。

原本等待主力部队与广东的部队会汇后,再来回援他们。

结果撤出三河坝,朱德得知主力部队进入潮汕失败,汤坑一战主力2万多人全军覆没,周恩来贺龙等人也都分散撤离了。

也就是说朱德的队伍,在只有2000人且后方有大批追兵的情况下,也失去了主力的援助,没有任何人再关心这支队伍的生死,这是一支名副其实的“孤军”了。

刚刚从生死线上下来还听到这样的消息,也不是朱德的亲信部队,可想而知整支队伍军心开始涣散,开始有人提议解散队伍各自回家,且这种风气正弥漫于整个军队中。

中国的每一个伟人,之所以流芳百世,并不是因为他们提前预知结局或是看到了坚定不移的希望,才做出生死攸关的决定,而是因为他们无私、无畏的精神。

同样的,在全军上下一片唱衰不看好革命也不看好朱德的前提下,更是有战士偷偷逃跑,原本还剩2000人的队伍,至此只剩下800人了。

这800人是南昌起义的最后力量,如果不加以制止,失败是其次很可能会动摇百姓的认知。

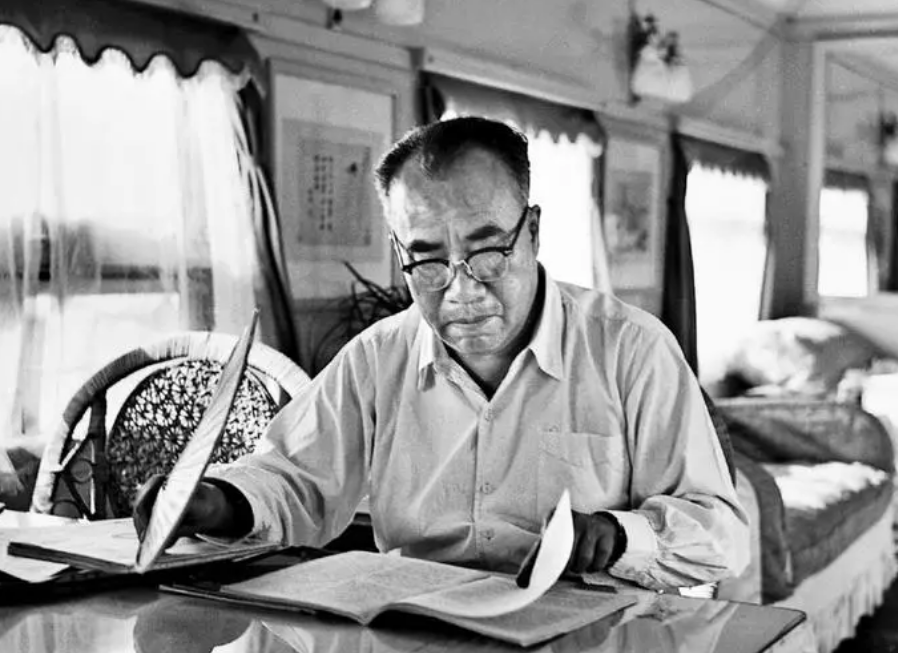

这个时候朱德站了出来,没有义愤填膺责怪战士,没有高谈阔论公然说教。

他只是作为一名老兵,一名坚定的共产党员,一名切实为老百姓着想的军官。

他说:“这场仗打到现在,我晓得大家不容易,但是革命就是会流血会牺牲,这些只是暂时的,只要我们坚定一颗革命的心,终有一天一定会取得胜利。

接下来愿意坚持革命的留下来跟着我,我带着大家打出去,想回家的光明正大地走不丢人!”

41岁的朱德脸上残留着被战火熏僚的黑灰,浑身上下没有一块干净的地方,但此时他站在队伍前方,像一座保护神,战士们看着他坚毅的神情莫名信心倍增。

他还将俄国十月革命的艰难历程和成果,一一讲给大家听,大家看着这几天和他们同吃同住,对待伤员悉心照拂的领导,当初参加革命的激情如落入枯草中的火种一般,熊熊燃烧起来,当即振臂高呼,表示愿意跟随朱德继续作战。

此时的队伍里,还有一位日后的共和国十大元帅之一的陈毅,陈毅回忆到:“当时的队伍精神颓靡,毫无战斗力可言,人人都想着散伙,大家被当时的“绝境”吓怕了。

多亏了朱老总的一番真诚、耐心的豪言壮语,大家的心才又被聚集起来。

朱总司令在最黑暗的日子里,在大家最灰心丧气的时候,为我们指出了光明的前途,这就是朱总司令的伟大”

就这样朱德收付了战士们的心,他决定带着这支满是伤兵的零散小队,放弃南下选择北上,找个安全的地方休整队伍。

返回江西后,朱德找到了自己的老同学范石生,并在其掩护下休养生息,范石生是朱德在云南讲武堂的同学,毕业后两人都被蔡锷将军重用,更是成了挚友。

虽说现在两人分属于不同的阵营,但昔日的同学情是无可替代的,蒋介石给范石生下达指令,让其将朱德所带领的部队消灭,但范石生根本不听他的。

不仅给朱德及其队伍提供吃喝,还提供钱财和战备。

正是这个老同学的照顾,朱德带领的伤兵得到了及时的医治,队伍恢复后,朱德告别老友继续北上。

1928年1月,此时朱德、陈毅带领着800多人的部队,到达了湘南,并在中共湘南特委和当地农军的配合下,发动了湘南起义,3月初在永兴建立了湘南苏维埃政府,将共产主义的火种播撒在湘南大地。

4月底,朱德、陈毅领导的剩余部队,和毛泽东率领的井冈山部队顺利会时,这就是著名的井冈山会师。

井冈山会师后,将朱毛两部合编为中国工农军第四军(6月4日,改为工农红军第四军),朱德任军长。

从此,朱德成为中国人民解放军的第一军人,成为日后的军队总司令,被后人称为“红军之父”。