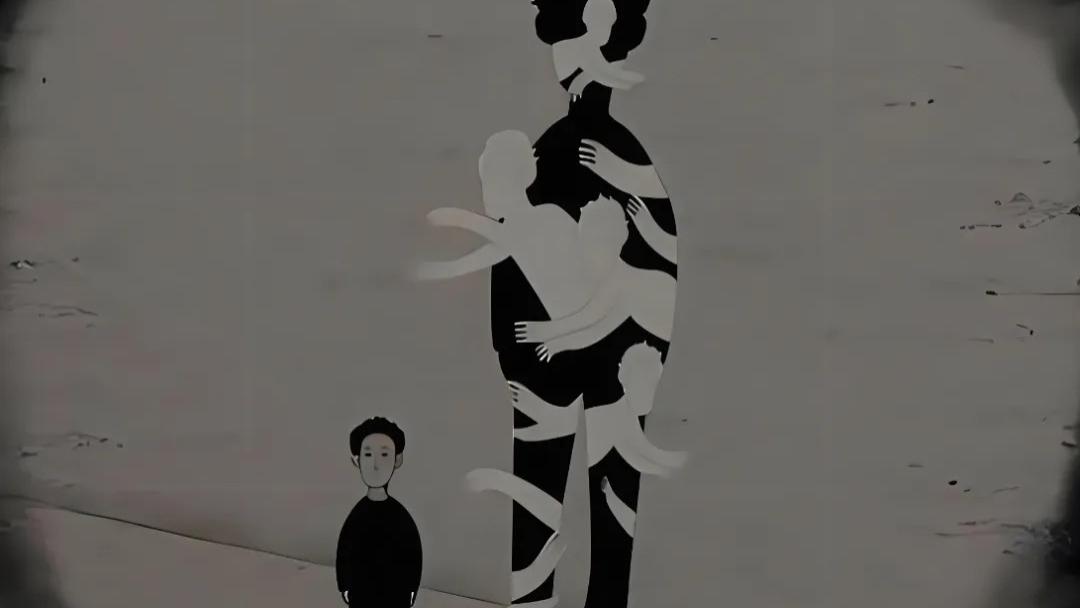

在心理学中,鸟笼效应是一个形象的比喻,用以描述人在一种无形的约束下失去自主性,从而限制了他们的行为和思想自由。这种情况就像一只习惯了笼子的鸟,即使笼门敞开,它也不愿或害怕去飞翔。今天,我们将深入探讨鸟笼效应背后的心理机制,以及它如何在现代社会中体现。

什么是鸟笼效应?

鸟笼效应是一个心理学中的隐喻,它指的是个体由于长时间内在某种约束中生活,潜移默化地接受了这种生活方式,导致失去了跳出原有生活框架的想法和勇气。这种约束可能来自于社会规范、文化习俗、教育背景,甚至个人的信念和恐惧。

它的核心在于“习惯性限制”——过往的屏障成为一种经验,影响了人的行为模式和决策方式。即使条件允许变化,个体也可能会因为“心理鸟笼”而停留在原地,拒绝改变。

心理学背后的原理

鸟笼效应与几个心理学原理相关:

1.学习化条件反射

通过条件化学习,个体在特定情境下生成了特定的反应。长期的条件反射使个体对这一环境适应,即使环境改变了,这种反射仍难以打破。

2.认知失调个体倾向于维持认知一致性。当遇到新的、可能冲突的信息或环境时,个体可能会由于不适应而拒绝改变,因为这需要重新构建认知体系,而这是一件费力的事情。

3.安全感需求马斯洛的需求层次理论指出,安全感是基本的人类需求。习惯了笼子的个体可能将其视为一种安全保障,因此害怕跳出舒适区。

现实生活中的鸟笼效应

鸟笼效应广泛存在于我们的日常生活中,无论是职场、家庭还是个人层面。以下几个方面可以看出其影响:

1.职业发展

有的人在不满意的工作中停留多年,即便有机会改变,也由于对失败的恐惧、对未知的畏惧而留在原地。

2.人际关系某些人可能维持在不健康的关系中,对方提供了某种程度的情感依赖,使得个体难以决断离开。

3.个人成长人们在成长过程中形成的个人信念和价值观念可能成为限制自我实现的“鸟笼”。

打破鸟笼的策略

为了摆脱心理上的鸟笼,以下几个策略可能有所帮助:

1.认知重塑

通过心理咨询和自我反思,识别和挑战那些限制自己的信念与假设,从而使认知结构更加适应现实环境。

2.逐步接受变化不要一蹴而就,而是通过设置小目标,慢慢适应环境的变化,让自己逐渐习惯新的情境。

3.增强自我效能感通过成功的经历增强自信,相信自己有能力对环境进行控制和适应。

结论

鸟笼效应是一个深刻的心理现象,它揭示了人们在面对自由与约束时的复杂心理状态。通过理解其背后的心理机制,并采取相应措施,我们可以逐渐摆脱这种无形的鸟笼,勇敢飞向更开阔的天空,实现个人的潜能和自由。