有这样一个民族,从出生到离去,这一生陪伴他们最多的,不是父母,也不是孩子,而是他们赖以生存的海洋。

不同于我们生活在陆地上,他们每天除了在水里还是在水里。

甚至为了在水中生活,竟然像“进化”了一样,器官都和我们不同。

因此被称为“海上游牧民族”。

那如此与众不同,到哪一个民族?为什么会有这样的生活习惯呢?

大海的孩子

大海的孩子巴瑶族,马来语意为“海民”,是生活在马来西亚、印尼和菲律宾附近海域的一个海上民族。

他们还被称为“海上吉普赛人”,世世代代漂泊在茫茫大海,过着与当代社会完全不同的海上游牧生活。

目前巴瑶族人口大约有40多万,是马来西亚沙巴州人口数量第二大的民族。

海上浪迹天涯对于巴瑶人来说,是最平常的生活,大海就是他们永恒的家园。

他们生于此、长于此,直至离世,也是在自己的“家园”——大海中结束的。

而他们的生活所需,也是完全来自于这片海洋。

“放牧”海洋

“放牧”海洋巴瑶人的一切都跟大海紧紧联系在一起。

他们居住的是用木头简单搭建的临时小棚屋,四面环抱着海水,整个小屋都悬空架设在海面之上。

这些小屋从外表看去简陋破旧,木材也都是从附近捡拾的残次品。

墙面用编织的草束勉强围拢,屋顶也只是用树叶遮蔽。

但对巴瑶人来说,这已经足够温馨舒适。

但这样的小屋,却并不能长时间居住,因为他们的质量实在是太差了,不仅无法遮风挡雨,还要时刻提防着潮水将它们冲垮。

所以一但房子有损坏的迹象,巴瑶族人就会立刻再重新搭建一座房子。

因此巴瑶族人的聚居地,有很多这样的房子,但是大多数都是被人抛弃,还没有坏掉或拆掉的房子。

他们出行的交通工具就是靠一叶扁舟,小小的渔船在海上自由穿梭。

这种渔船被称为“lepa-lepa”,大约5米长、1.5米宽,全船由轻木板拼接而成,十分简陋。

尽管如此,它却是巴瑶人最宝贵的财富,承担着一个家的希望。

如果不住在房子里,那一家老小就挤在这样的小船上度日。

吃住行全在船上,过着自给自足的生活。

和房子相同的是,小船也出自同一波人的手艺,那质量肯定是大差不差的,虽然平时也不漏水。

但是只要是坏了,那就是几乎报废了,这种材质的小船会直接断掉,甚至是分解。

所以每个巴瑶族人都会准备好材料,以备不时之需,可以快速的再打造一艘小船。

而这样的小船,已经能满足他们生活中的需要了。

巴瑶人吃的就是大自然赐予的海鲜水产,渔获便是他们主要的食物来源。

他们善于钻入深海潜水捕鱼,捕获的鱼类除了直接食用,他们也会用一种特殊方式腌渍加工,制作成风味独特的“巴瑶风味鱼”。

对巴瑶人来说,大海就像家一般亲切。

他们出生到离去都在船上,居无定所地在海上漂泊。

小船和小屋是他们暂时的容身之所,海洋则是永恒的家园。

虽破旧,但是生活自在;

渔获虽简单,却无忧无虑。

“进化”的身体

“进化”的身体漂泊不定的海上生活,对于大多数人来说可能是一种痛苦和不安,但对巴瑶人而言,他们却展现出了惊人的适应能力。

几百年来,他们不仅逐步熟悉了大海的规律,更是在漫长的岁月里,“进化”了自己的身体机能,以完美的适应海洋生存环境。

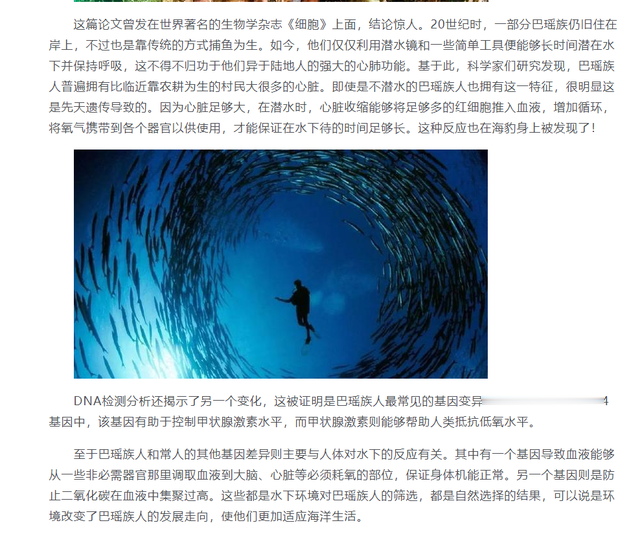

最明显的体现,便是巴瑶人的肺活量和脾脏体积,它们都比常人大得多。

我们知道,脾脏在人体内,有着储存和供给氧气的重要功能,一个超大号的脾脏,就意味着巴瑶人能够比普通人储存更多的氧气。

而大肺活量,则直接决定了他们憋气能力的强弱,而强大的憋气能力,使他们能在缺氧的深海环境中可以长时间的潜水。

曾有巴瑶族的优秀捕鱼者,能够一口气潜到79米深的海底,潜泳时间长达3分钟之久,这已经超出了普通潜水员的极限。

之所以能做到这一点,恐怕就得归功于他们“进化”出的超大脾脏和肺活量了。

漫长的海洋生活,培育出他们这种独特的身体优势,被科学家们称为“基因进化”的典范。

除此之外,巴瑶人身上还长出了一层特殊的防护性毛发。

由于长期浸泡在海水中,巴瑶人的皮肤一度饱受腐蚀之苦。

但经过多代人的基因变异,他们身上终于长出了一层浓密的毛发,特别是在腋窝、腹股沟等部位,就像是穿上了一件天然的“防护服”。

借助这层毛发的保护,巴瑶人的皮肤得以远离海水的侵蚀,让他们在海上长期漂泊也不受其伤。

居无定所的生活,注定了巴瑶人无法拥有常人的穿衣、住房、就医等基本生活条件。

但正是这种异于常人的环境,却也让他们拥有了独一无二的生存智慧。

比如捕鱼方式,巴瑶人几乎只靠小孔的鱼叉和赤手空拳,却能精准捕获海中的猎物,这可比普通渔民用现代渔网更加高明。

再比如他们对海水的适应能力,几乎无人能及。

新生儿出生后不久,父母就会径自用针扎破孩子的耳膜,虽然听起来残忍,但却能让孩子们在海底潜水时不受高压影响。

直到今日,巴瑶人摆脱了,我们常人在水下会遇到的“耳压不适”问题。

因此,漂泊无定所的生活,并未让巴瑶人感到恐惧,反而他们因海洋环境,而“进化”出许多独一无二的生存智慧和身体机能。

借助这些得天独厚的条件,他们安身立命于茫茫大海,过着自由自在的居无定所生活,实属大自然的恩赐。

巴瑶族何去何从

巴瑶族何去何从然而,对巴瑶人来说,这个生活方式也是一种无奈。

因为从小扎破耳膜,一旦离开大海回到陆地,这种“改造”反而成了巨大的生存弊端。

由于耳膜受损,巴瑶人的听力普遍很差,这使他们与陆地人的沟通出现极大障碍。

此外,在船只上漂泊的生活,已让巴瑶族人完全习惯了海上那种摇晃的节奏。

一旦上岸,平稳的地面反而会让他们感到不适,出现“晕陆地”的症状。

这种病和我们常人的晕船症状有些类似。

只不过我们是从稳定不习惯摇晃,而巴瑶人是从摇晃不习惯稳定。

可见,巴瑶人的身体和生理机能,都已彻底适应了海上漂泊的生存条件,一旦脱离海洋环境,他们的身心都将受到极大影响。

除了生理上的障碍,巴瑶人上岸生活还有很多的的重重阻碍。

事实上,他们之所以居无定所、在海上漂泊,根本原因是无国籍身份,无法在任何一个国家长期定居。

一旦登陆,就等于非法入境,随时可能遭到驱逐或拘捕。

另一方面,巴瑶人居无定所的漂泊生活,也让他们时常与陆地上的常住居民,产生矛盾和冲突。

每当他们驶近海岸寻找淡水或其他物资时,都可能遭到禁止或赶走。

毕竟,陆上居民难免对这些"海上游民"抱有戒心和排斥心理。

因此,巴瑶人不得不永远待在海上,只有在辽阔的大海上,他们才能自由自在地生存。

然而,这漂泊不定的生活方式,也让他们身陷了生存的困境。

而且他们自成一个语系,使用的是小众语种,无法与外界顺畅沟通交流。

由于长期在海上漂泊,接受教育的机会几乎为零,缺乏系统的知识和技能储备。

在这种情况下,巴瑶人想要在陆地上生存是相当困难的。

他们无法找到合适的工作,缺乏经济来源无法安家落户,更不用提能否融入当地社会了。

但是,最近由于一些人道主义组织的干预宣传,不少国家和地区,也开始有意识的去融合巴瑶人,允许他们在沿海地区落脚。

毕竟,40万人口的群体无家可归,长期如此漂泊也是痛心的事。

于是,在倡导人权的旗号下,有越来越多的巴瑶人得以被接纳,选择了上岸生活,改变原本的游牧状态。

他们中的一些年轻人,甚至已经在当地学校接受了系统教育,渐渐融入了陆地社会。

但就算如此,也有不少顽固的巴瑶老人,坚持原有生活方式,宁可在大海上漂泊也不愿上岸。

一方面是他们已经彻底融入了海洋漂泊的生活。

而另一方面,他们深知,一旦离开了大海,就将彻底失去最后的家园。

面临这种内外交困的两难局面,巴瑶人的未来确实值得令人忧心。

如果全部上岸生活,他们的传统文化、语言和生活方式,都将在几代人之内湮没殆尽。

可如果继续在海上漂泊,生存状况又将越发艰难,前景不容乐观。

结语:

结语:在人类文明的发展中,巴瑶人这个神秘的水上居民,正面临着何去何从的危机。

作为地球村中最后的“海上吉普赛”,他们将走向何方?

能否与现代文明和解?我们也只能期盼,上天能再给予他们一线生存的希望。

【免责声明】

文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

参考材料:

【1】百度百科——《巴瑶族》

https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%B4%E7%91%B6%E6%97%8F/1019142?fr=ge_ala

【2】新浪新闻中心——《海上游牧民族巴瑶族展现惊人的海下潜水能力,基因告诉你真相!》

http://k.sina.com.cn/article_6471089099_181b4fbcb00100a7hu.html?cre=tianyi&mod=pcpager_focus&loc=25&r=9&doct=0&rfunc=100&tj=none&tr=9