自人民军队建军以来,曾涌现出一大批功勋卓著、能征善战的王牌部队。而第二野战军第12军,是众多王牌军之中的佼佼者。

纵观各大野战军的王牌军,一般都有个特点,那便是其首任纵队司令(军长),很容易授予上将军衔。

以第四野战军的第38军、39军、40军为例,其军长李天佑、刘震和韩先楚,都被授予了上将军衔

以第三野战军的第20军、第27军为例,叶飞、许世友也被授予了上将军衔。

再如第一野战军的王牌部队——第一军,其军长贺炳炎也在1955年被授予了上将军衔。

然而作为第二野战军的头等军之一,第12军却在1955年的大授衔中,一个上将都没出。这绝非正常现象。毛泽东曾说:“男儿有泪不轻弹,只是未到授衔时。”

对于12军的怪现象,全军上下都有些不理解。而首任军长王近山,则是众多将领中“闹衔”最厉害的一个。这一幕,还被拍进了以他为原型的电视剧——《亮剑》中。

一、六纵与亮剑精神12军的前身是中原野战军第六纵队,这是一支非常年轻的部队,兴建于解放战争初期。这支部队的基础是太行军区六分区机关以及直属队,随后陆续吸收了韦杰支队、石志本支队、秦基伟支队和向守志支队。经过整编,第六纵队实现了正规化,下辖十六、十七和十八三个旅,共计1.3万人。

对于一支军队来说,其首任司令员是相当重要的。俗话说得好,一个由狮子领导的绵羊,能轻松战胜由绵羊带领的狮子。一个好的司令员不仅能给部队带来优良的训练、精妙的战术,更能给部队带来一股独特的精气神。毛主席常说:“钢再多,气不能少。”装备可以低劣,但是决不能没有精气神。而六纵就是这样一支有着极强的精气神的部队。

1946年7月,著名的“疯子司令员”王近山就任六纵司令员,杜义德则担任政委。自红军时期以来,王近山便是一个以“逢敌必亮剑”而著称的将领。

而杜义德,则是一位兼具战斗精神和政治工作能力的悍将。刘伯承曾高度评价杜义德:

“杜义德是政委兼司令,司令兼政委,文武双全。”

当时干部们的文化水平很低,不懂“文武双全”是什么意思,刘伯承还专门解释:“文武双全就是能文能武,既能指挥打仗,又会做政治工作。

除了司令员和政委以外,6纵下属的三个旅长也个个不含糊,个个都大名鼎鼎,16旅旅长改由尤太忠代理,17旅旅长为李德生,而18旅旅长则为肖永银。

一时间,第六纵队可谓是人才济济,将星如云。

无论是王近山还是杜义德,都是从死人堆里杀出的悍将,深知训练的重要性。王近山主抓训练,他一有空就下到部队,亲自教授士兵们射击、投弹、爆破、刺杀、土工作业五大技术和夜战。而杜义德则狠抓政治教育、亲身示范。两人珠联璧合,使六纵得到了飞快的进步。

解放战争爆发后,六纵很快就迎来了表现的机会。1946年9月,刘峙、陈诚和白崇禧联合制定作战计划,动用30万大军,兵分两路,向我晋冀鲁豫根据地杀来。而刘邓大军满打满算,也只能抽出5万人马。5万对30万,敌情极其危急。

刘伯承仔细观看地图,随后提出先歼敌一路的想法,并将目标指向了较为孤立的整编第三师。整3师曾在抗战期间参加过滇缅公路对日作战,部队拥有一部分美械,全师14000多人,拥有炮团、工兵营、通讯营和战车营。在中原突围时,整3师利用战车快速突进,给我军后卫部队造成了巨大的损失。虽然整3师非五大主力,但也绝不好对付。

至于由谁来打头阵,刘伯承也举棋不定,这可是一场不好打的硬仗。如果打不好,部队的骨干都可能散架。在作战会议上,刘伯承希望有纵队司令可以主动请缨。然而由于战斗难度太大,要啃的骨头实在太硬,众将一时间陷入了沉默。

然而就在这时王近山霍的一下站了起来,他主动请缨:

“第三师就交给我们六纵吧!我和政委商量了,我们纵队打,我们六纵,比起二纵、三纵、七纵来,是个年轻的纵队,拿我们去和敌人拼,是值得的!只要主力纵队能保存下来,晋冀鲁豫解放区就能坚持,就能取得最后的胜利。因此拿我们去拼!”

随后,王近山虎目灼灼,大声地发出誓言:

“老师长、邓政委,我王近山今天立下军令状,不消灭赵锡田,我就不回来见你们!我们六纵要求承担最艰巨的任务!坚决打!如果纵队打得只剩一个旅,我当旅长,杜义德当旅政委;打成一个团,我党团长,老杜当团政委;打剩一个连,我当连长,老杜当指导员。全纵队打光,对得起党,对得起哺育我们的太行山父老!”

王近山此言一出,举座皆惊。就在这时,杜义德腾的一下站了起来,如铁塔一般站在王近山面前。他也不用说话,只要紧紧站在王近山身边就够了。

不爱激动的刘、邓首长,听了王近山的话也激动了。刘伯承将自己的手猛地往下一劈:“打!我支持你打!”

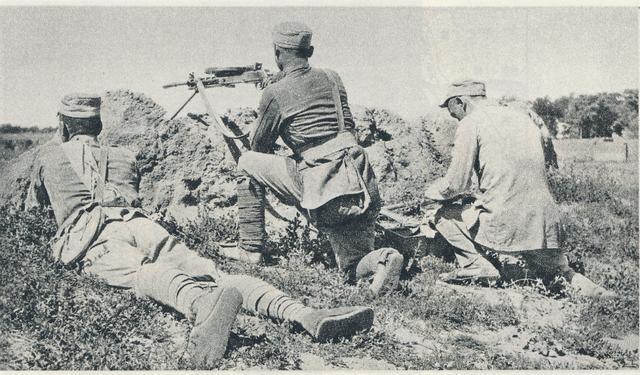

1946年9月7日,在绵绵的秋雨之中,残酷的大杨湖战役打响了。六纵以十八旅为矛头,向敌人阵地发动了一轮又一轮的猛攻。到了天亮时,第59团的2个营全部被打光,我军也付出了相当的伤亡。

敌军的战斗日记惊叹:“是役战斗之残酷景象,于是概可想见矣!”

虽然六纵装备远不如整编第3师,但在精神上,我军却彻底压倒了敌军。战士们前赴后继地向前冲锋,整个战场杀成了尸山血海。但最终,六纵笑到了最后,整编第3师全军覆没,师长赵锡田被俘。

在这场战役中,年轻的六纵异军突起、一战成名,一跃成为中原野战军的头等纵队。而六纵也成为首长刘伯承的心头肉,每当有恶战,必要六纵出马。

二、六纵成为头等纵队在后来的千里跃进大别山的战斗中,六纵一马当先,再次担负了最为艰险的先锋任务。当时中野东西两路部队和中路的一个纵队已经抢先渡过了汝河。留在汝河北岸的,只有刘邓两位首长所指挥的第六纵队。然而就在这时,蒋军从东西南三面包围了我军在汝河南岸的桥头堡,而紧跟在背后的蒋军三个师距离我军也不过一天的路程。前有阻敌,后有追兵,形势千钧一发,空前危急。

当时王近山因病休息,代理指挥的杜义德当机立断,他命令肖永银的十八旅在前面开道,尤太忠的十六旅断后,掩护全军渡河。开路和断后,最考验部队的战斗力和凝聚力,因为两者都是硬仗,伤亡极大。激战一整天,肖永银的十八旅枪上刺刀,手榴弹揭盖,遇到敌人就打,打下一个村庄,再扑向另一个村庄,最终杀开一条血路。

而执行阻击任务的十六旅打得更苦,连长牺牲了,排长自动出来指挥,班长牺牲了,战士出来顶上去。一个班只剩一个战士的时候,就单独同敌人作战。一场激战过后,遍地都是敌人的尸体。战斗整整打了一天一夜,在六纵的奋战之下,中野指挥部和中原局机关终于渡过了汝河。而六纵则在一夜之间牺牲了数千人,牺牲的人挖了个坑,用毯子一卷就埋了。

战后尤太忠骄傲地对记者说:

“刘、邓首长在大别山主要靠六纵,他们跟我们住了一个礼拜。开始跟另一支部队,很被动。后来邓政委很生气,对我说,真背时(湖北、四川话:倒霉的意思),我不跟他们走了,我们跟你们六纵走,跟你们在一起”。

杜义德对此也自豪地说:“为什么跟我们六纵走?因为我们六纵打仗坚决!”国民党也说:“要找刘邓,先找六纵。”

在后来的战斗中,第六纵队也屡立奇功。连敌人的国防档案也不禁夸赞:

“刘伯承部六纵队,司令员王近山,政委杜义德,下辖三个旅,十六旅旅长尤太忠,十七旅旅长李德生,十八旅旅长肖永银。该纵,长于攻坚,指挥以及纪律均佳,共军称之为主力纵队。”

1947年,王近山伤愈复出,他带队进行了襄阳战役。他不拘一格,采取“刀劈三观”的精妙战术。而这一次大放异彩的,则是李德生的第十七旅。在短时间内,襄阳天险尽失、四门皆破,守将康泽、郭勋祺皆被俘虏。襄阳战役歼敌2万余人,是当时闻名全国的五路大捷之一,朱德评价此役为“小型模范战役”。

在淮海战役中,王近山和杜义德的第六纵队依然担任着主攻任务。面对黄维兵团的美式装备,王近山和六纵丝毫不惧,他们与华野七纵珠联璧合,与敌军在大王庄反复拼杀,付出了巨大的牺牲。

1948年12月15日,当月亮升起来的时候,黄维兵团彻底走进了历史的墓穴。然而这一次,王近山没有大捷的喜悦,真是血流成河、尸骨如山啊,多少骁勇的战士战死沙场。一将功成万骨枯。王牌六纵成就的是功勋,但代价却是战士们的流血和牺牲。

三大战役后,中原野战军被改编为第二野战军,王近山就任第三兵团副司令员,并12军军长兼政委。而杜义德则被调往第十军,“改行”当了军长。12军的副军长兼参谋长为肖永银,原16旅改称34师,师长尤太忠,17旅改称35师,师长李德生,原18旅改称36师,师长邢荣杰。

随后,12军又参加了渡江战役和解放大西南的战役。在完成剿匪任务后,又即刻奔往朝鲜,参加了抗美援朝战争。在著名的上甘岭战役中,当战斗进入白热化阶段之时,王近山命李德生带领12军火线驰援,最终大获全胜。众人皆知上甘岭有个秦基伟的15军,但很少有人知道,12军才是起到定海神针作用的那支部队。

三、聚是一团火,散是满天星战争结束后,12军众将被调往全国各处任职,并均迸发出耀眼的光芒。可谓是聚是一团火,散是满天星。

回国后,王近山历任山东军区副司令员、代司令员,北京军区副司令员,公安部副部长、南京军区副参谋长、军区顾问;

杜义德转向了海军,历任解放军海军副政委、解放军海军第二政委、中共中央军委委员。改革开放时期,就任解放军兰州军区司令员、军区党委第二书记。

令人意想不到的是,在原12军诸将中,李德生是成就最高的一个。1969年,53岁的李德生被周恩来亲自调往中央,先任解放军总政治部主任,其后又兼任北京军区司令员。1973年8月30日,在十届一中全会上,李德生当选副主席,登上了他人生中的巅峰。成为中华人民共和国主要领导人之一。

尤太忠则历任二十七军副军长、军长, 北京军区副司令员, 内蒙古军区司令员、内蒙古自治区党委第一书记、自治区革命委员会主任, 成都军区司令员, 广州军区司令员, 中央军委纪律检查委员会第二书记。第四届、第五届全国人民代表大会代表。从履历上看,也是个封疆大吏。

肖永银则任南京军区装甲兵司令员,南京军区司令部参谋长、副司令员兼参谋长、成都军区副司令、武汉军区副司令员。

在55年授衔时,王近山和杜义德都被授予中将军衔,而6纵“三剑客”——肖永银、李德生、尤太忠则被授予少将军衔,一个上将都没有。

但在1988年恢复军衔之时,尤太忠和李德生均荣膺上将军衔,唯有肖永银与上将失之交臂。有人问及此事,肖永银却毫不在意地笑着说:“我是落后司令嘛!”

更令人感动的,是12军诸将之间牢不可破的情谊。他们不仅仅只是领导、下属、战友,更是情义无双的好朋友。

王近山曾因犯了错误,而被下放到农场。对于王近山的遭遇,他昔日的下属们都牵肠挂肚,也从未忘记过他。

1969年,时任27军军长的尤太忠请求许世友,希望让王近山复出。对此许世友欣然答应,并且告知了毛主席。最终,王近山被重新任命为南京军区副参谋长。王近山到达南京时,三位军职干部——尤太忠、肖永银和吴士宏亲自来到火车站迎接。

王近山就职后,从职位上说,是比不上自己的老部下肖永银的。王近山对他一直很尊重,始终称他为“肖司令”。但在肖永银心中,王近山永远是他的“王司令”。

1973年,女儿王媛媛在与父亲王近山闲聊时,无意中提到了李德生的名字。当“李德生”三个字从王媛媛的口中说出后,一向平易近人的王近山突然大发雷霆,只见他用力的一拍桌子,站起身来大声呵斥道:

“李德生是你能随便叫的吗?”

1974年,李德生则有意无意地在邓公面前提及王近山的境遇。一开场,李德生就回忆起了在六纵的日子,然后又聊到了当年精彩的定陶战役。邓公听得大为感慨:

任何时候不能忘记在革命战争年代作出贡献的同志,我来给他安排如今大会常委会的人选,中央讨论过了,大概没有军队代表的位置,就给王近山安排当全国政协常委。

1978年,王近山因癌症去世,肖永银悲痛万分,亲自为他写了一篇悼词。当时,王近山是南京军区副参谋长。肖永银觉得太扎眼了,于是他用笔圈掉了“副”字

然而,这个改动却不是肖永银有权做出的。悼词写完后,他命人传真到邓公办公室。很快,邓公打来电话:“人已死了,不能下命令搞个名堂,就叫顾问吧。”这一改动不同寻常,王近山葬礼的规格立即从正军调整为大军区正职。

或许正是这样的情谊,才使得12军有如此强大的凝聚力和战斗力。12军众将虽然都已去世,但是革命先辈所留下的革命英雄主义气概,却依然在中华大地上纵横驰骋。

大别山出来的将军群体厉害👍🏻