蒋、宋都是中国近代史上的显赫家族,更是在近代中国政坛掌握着重要权力。

源自迥异的家族传统与利益格局,他们之间有着很深的矛盾和较量。

然而共同的利益诉求,又迫使他们搁置争议,携手合作。

联姻的纽带未能抹去他们之间的裂痕,复杂的关系网下,恩怨交织,暗流涌动。

而宋家长子宋子文与蒋介石的关系亦是如此。

军费挟蒋

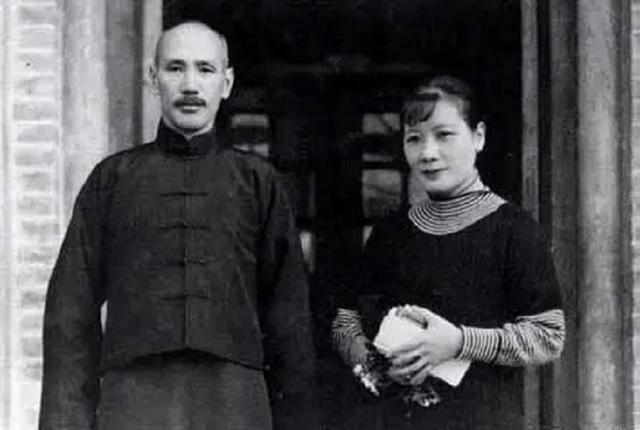

军费挟蒋1927年12月1日的上海大华饭店内,一场婚礼吸引了全城乃至全国政界的瞩目。

宋子文挽着新娘宋美龄入场,庄重地将她的手放在了蒋介石的手中,完成了这桩轰动一时的联姻。

这位孙中山先生的小舅子,再一次成了人们眼中炙手可热的当朝“国舅”。

可是后来,深居美国的宋子文回忆起宋美龄与蒋介石时的婚礼时却说:

从那一刻起,我一生都难以摆脱的悲剧便开始了!

宋子文与蒋介石,因这场联姻结为郎舅。

在蒋介石执政的二十多个春秋里,宋子文身居高位,历任财政、外交部长及行政院院长等要职。

他是蒋政权不可或缺的支柱,被称为支撑蒋家王朝经济命脉的“输血泵”。

然而,两人因出身背景与个人经历的差异,性格与理念上存在着许多分歧。

尤其是在对共政策、抗日策略以及亲美等问题上,时常意见不合,导致政海波澜频起。

国民党败退至台湾后,宋子文却选择不随蒋介石同赴海岛,最终在异国他乡走完了人生的最后一程。

这对郎舅间的恩怨情仇,的确要从这段蒋宋联姻开始说起。

起初,宋子文是坚决反对这桩婚事的。

在他看来,蒋介石这样没留过洋也没读过什么书的草莽军阀,与自己才貌双全的妹妹并不相配。

与宋家兼具文化底蕴与商业世家的背景,更是不相称。

而从政治立场来看,宋子文与蒋介石的矛盾就更大了。

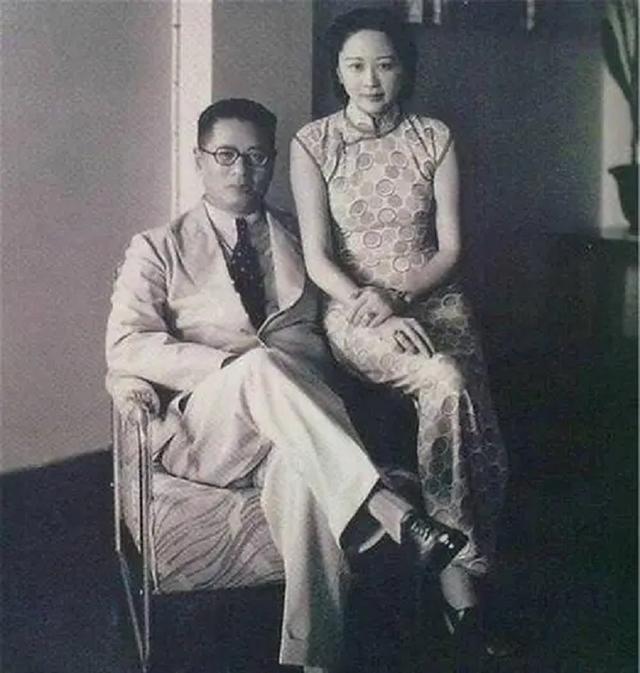

自哈佛归国的宋子文,在广州时就迅速以其在财税领域的才能崭露头角。

孙中山先生对他十分赏识,不仅委任他为大本营秘书,还委以筹备中央银行的重任。

随着1924年8月中央银行的正式成立,宋子文顺理成章地成为首任行长。

次年,三十一岁的他已肩负起广东国民政府财政部部长的重任。

宋子文不负众望,将其所学的现代西方金融理念付诸实践,不仅成功建立了中央银行,还统一并整顿了广东的财政体系。

有效助力广东革命政权走出财政泥沼,并为北伐战役提供了坚实的财务后盾。

随着北伐战线的不断推进,蒋介石逐渐掌握了江浙地区的军事主导权。

孙中山逝世之后,国民党内部,特别是蒋介石与胡汉民、汪精卫之间的分歧愈演愈烈。

在此背景下,蒋介石看重宋子文独一无二的理财能力,极力拉拢他加入自己的阵营。

随着北伐军队进驻武汉,蒋介石多次敦促将国民政府迁移至此。

1926年11月16日,包括宋庆龄、孙科、陈友仁、宋子文及苏联顾问鲍罗廷在内的一行人,从广州启程北上。

途中经过南昌时,蒋介石突然改弦易辙,意图将国民政府与中央党部皆留置于南昌,紧邻其总司令部。

试图将中央权力纳入个人掌控之下,实现独揽大权的目的。

这一行为在12月8日的庐山会议中,引发了与宋庆龄等人的激烈争执。

12月10日,宋庆龄等人抵达武汉,并在那里成立了中央委员和国民政府委员的临时会议。

蒋介石扣押了张静江、谭延闿、何香凝、顾孟余等前往南昌的人员,并要求解散武汉的临时会议,局势骤然紧张。

面对这一连串的变故,宋子文却异常镇定,他轻松言道:

“无妨,若国民政府不迁至汉口,我便断其财源,看蒋如何应对。”

宋子文的这一策略立竿见影,迫使蒋介石数次电询催款,又数次表达不满,最终不得不妥协,同意将国民政府搬迁至武汉。

从这开始,蒋、宋二人之间的嫌隙与矛盾就已初现端倪。

遭到胁迫

遭到胁迫随着武汉国民政府的建立,宋子文被委以重任,一举成为核心决策层的关键人物。

1927年3月27日,他接到指令前往上海,肩负重要使命:

一方面,他需尽力劝说蒋介石放弃可能导致国民党内部分裂的行动;

另一方面,则需着手掌握上海及江浙区域的财政金融大权,以稳定大局。

与此同时,国民政府亦通过电报形式,明确指示上海地方当局及各界,强调须无条件遵从并支持财政部长宋子文对财政事务的全权管辖。

然而,蒋介石凭借其在上海滩早年的深厚根基和人脉,未待宋子文到达前,已先行一步。

他与虞洽卿、荣宗敬等上海金融界及实业界的领军人物,进行了密谈。

火速组建了江苏财政委员会,直接与宋子文形成对峙,宣布该委员会将负责实施财政统一。

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,宣布与共产党及国民党内的左翼决裂。

蒋介石以武力“清共”,风起云涌间,不仅改变了国家的命运走向,也让许多国民党内的温和派人士面临前所未有的抉择压力。

这其中就包括身处漩涡边缘的宋子文。

当时正寓居于上海的宋子文,处境很糟。

他并没有公开斥责过蒋介石,但对其所作所为非常不满。

他曾对美国记者文森特·希恩谈到,他认为南京政府只是一种改头换面的个人独裁政权。

五月,蒋介石委任其亲信特务首脑杨虎,为上海警备区的掌舵人,并指派陈群兼任各部队的政治指导工作及特别军事法庭的庭长。

根据汉口报界的揭露,杨、陈二人频繁派遣密探在宋子文宅邸周遭布控,暗中监视其一举一动。

甚至有报道称,宋子文曾多次收到匿名的恐吓信件,迫使他不得不深居简出,几乎断绝了一切公开社交活动。

上海每条街道都可能潜伏着蒋介石的耳目,随时可能拘捕宋子文。

一旦落入他们手中,摆在面前的选项残酷而简单:

要么屈服担任财政部长,要么面对铁窗生涯。

对于蒋介石这种强硬乃至胁迫的手段,宋子文非常反感。

倒戈投蒋

倒戈投蒋实际上,宋家最瞧不上蒋介石的,应是宋庆龄。

只不过那时她身在莫斯科,无力阻止这场婚姻。

宋子文的立场与宋庆龄如出一辙,对蒋介石的行径同样持反对意见,特别是对其背后的阴谋策划、暴力镇压深恶痛绝。

在他看来,这场联姻就是一颗不安分的种子,很可能会引发宋氏家族内部的动荡与分裂。

但宋子文是有些软弱的,他并不像宋庆龄那样无所畏惧,无比坚定。

武汉国民政府推行的通货膨胀策略,让他深感忧虑;

频繁的罢工浪潮,工厂接连关闭,生产活动几近瘫痪,更让他感到不安。

与姐姐宋庆龄不同,宋子文抗拒革命,也不相信革命。

对于社会秩序的混乱,他有一种本能的反感。

随着南京与武汉之间实力的变化,宋子文与蒋介石之间的关系也发生了微妙的改变。

在政治的天秤上,宋子文渐偏向了蒋介石那一边。

至于宋美龄与蒋介石的婚事,宋子文最初竭力反对阻止,几乎闹得兄妹决裂。

政坛元老谭延闿前去劝和,“儿女婚事尚不应多管,何况兄妹,徒伤感情”。

外有青帮势力的暗中施压与诱惑,家中又有大姐宋霭龄和姐夫孔祥熙的劝说。

宋子文的立场逐渐松动,从最初的坚决反对,变得听之任之了。

宋母倪桂珍最初对于蒋宋联姻一事也不赞同。

文人阶层往往对军人身份有一些的偏见,蒋介石一介武夫,宋母自然是看不上的。

而且即便现已解除婚姻关系,蒋介石先前也是有过婚史的。

再者,宋家是基督教世家,而蒋介石却是佛教信徒。

更重要的是,蒋介石在上海采取的激烈手段,也令宋母深感不悦。

然而,宋家大姐宋霭龄不断劝说,加之倪桂珍到日本生活后,心情渐趋开朗,对这桩婚事的态度也开始有所软化。

1927年8月,面对国民党内激烈的权力斗争,蒋介石被迫下野。

随后他便前往日本,探望宋母,并向宋美龄求婚。

同年9月,宋子文借探望母亲之名,同样踏上了前往日本的旅程。

此举看来似乎平和,实则暗含深意。

10月21日,宋子文偕同新婚妻子乘坐“长崎丸”号邮轮重返上海。

《申报》已提前捕捉到了风声,披露宋子文此行是为了筹备即将到来的蒋宋婚礼。

这无疑将在上海乃至全国的政治舞台上掀起波澜。

12月1日,婚礼如期举行,成为当时社会各界关注的焦点。

而在这场引起广泛瞩目的婚礼背后,宋子文是出了大力的。

郎舅反目

郎舅反目蒋宋联姻之后,蒋介石与宋子文之间的关系仍是矛盾不断。

一二八事变爆发后,宋子文指挥上海税警总团,全身心投入到保卫战中。

这一举动,与汪精卫、蒋介石对日妥协、避战求和的观念有所冲突,引起了他们的不满。

宋子文对于蒋、汪在抗日问题上的消极态度非常不满,公开批评了国民政府在战争压力下的逃避行为。

他认为,这种缺乏积极抵抗的姿态与国家存亡的大义相悖。

由于在筹集军费和对日抗战的策略上存在严重分歧,宋子文与蒋介石的关系再度陷入了紧张。

《淞沪停战协定》签署之后,蒋介石迅速作出决策,意图将十九路军从上海战场撤离,重新部署至福建地区参与“剿共”行动。

十九路军因英勇抗日而备受民众尊敬,蒋介石忌惮他们的影响力,便将其投入与共产党的军事冲突中,削弱其力量。

面对这一命令,宋子文表达了强烈的反对意见,他认为这样的调动不仅不公,而且可能破坏十九路军的士气与战斗力。

双方就此发生了激烈的争执,6月4日,宋子文与十九路军总指挥陈铭枢相继提交了辞呈,表明了对蒋介石这一决策的抗议。

宋子文辞职后,蒋介石与汪精卫联名发电,恳请他考虑国家大局,继续留任。

汪精卫更是在6月7日亲自前往上海,力劝宋子文收回辞呈。

在一番挽留之下,宋子文同意撤销辞意,但请求暂时休假。

随后,国民政府主席林森也加入了挽留宋子文的行列。

直至7月7日,蒋介石终于做出了让步,同意将军费预算从原定的1800万元削减至1500万元,以此作为妥协条件。

在此之后,宋子文方才回到南京,重新担任其职务。

1933年4月,应美国罗斯福总统之邀,宋子文作为中国代表团的核心成员,出席了在华盛顿召开的国际会议。

在这次会议上,他与美国敲定了价值5000万美元的棉麦贷款协议。

随后,宋子文又至伦敦,参与世界经济会议。

日本政府对其活跃的外交行动,产生了猜疑与不满。

当宋子文返程经过日本时,日方表面客气地邀请他登陆会谈,宋子文却未予理会。

他只在船上接受了简单的拍照,拒绝发表任何公开言论。

此举招致日本的强烈不满,持续对南京国民政府施压。

因此归国后不久,宋子文就与蒋介石发生了激烈的意见冲突。

宋子文的外交观念,一直是“倚仗西方”、“亲美”。

他倡导主动抗日,保卫华北、收复东北。

宋子文多次力促蒋介石结束内战,减少军事开支,集中力量来共同抵御外敌。

两人为此争吵不断,情绪失控下,蒋介石还出手打了宋子文两个耳光。

宋子文震惊之余,也愤怒至极,抓起身边的椅子就掷向蒋介石,被周围的卫兵制止了。

大概正如同宋美龄对宋子文说的那样:

“你与他,要么是世间配合最默契的兄弟,要么就是最糟糕的兄弟。”

两人的性情大相径庭,难以在协作中找到和谐。

他们之间仿佛存在着一种天然的排斥力,让每一次的合作都显得艰难重重。

但作为利益共同体,这两位又无法完全割舍彼此间的联系。

1949年1月21日,蒋介石宣布下野,与此同时,宋子文也递交了辞呈。

他没有跟随蒋介石前往台湾,而是前往美国纽约,开始了“寓公”生活。

即使远在美国,宋子文也曾两次策动“倒蒋”,但均未能如愿。

1963年2月,应蒋介石之邀,宋子文短暂访问台湾,逗留数日。

蒋介石此举的真正目的,是希望通过宋子文,了解美国对台湾的态度和政策。

同时,也是为了寻求宋子文的经济援助,或借助他的影响力向美国求援。

然而蒋介石的这些期望最终都未能实现,这次相聚,也成为了蒋、宋之间的最后一面。

参考文献

参考文献[1]建林.世纪解密:蒋宋家族的恩怨情仇(上)[J].文史春秋,2003(04):4-11+1.

[2]建林.蒋宋家族的恩怨情仇[J].档案天地,2004(04):38-39+1.

[3]王丰.宋子文晚年为何不去台湾[J].领导文萃,2010(16):75-78.

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。