阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|野树

编辑|t

引言提到僵尸,很多人会在脑海中会不自觉浮现出这样一幅画面:头戴顶戴花翎,身着绛蓝清朝官服,脑门黄符纸,僵直着双臂,砰砰砰跳跃状向前突进……

这副鲜活的经典僵尸形象,曾广泛流行于二十世纪八十年代的香港僵尸电影中,成为不少人难以忘怀的童年阴影。

(香港僵尸电影)

但在看着精彩的电影、感受着感官刺激的同时,相信大家多多少少都会疑惑,为什么僵尸都穿着清朝官服?僵尸难道是清朝独一份的“特产”吗?

一、志怪与民俗交织的产物“僵尸”即为僵死之尸,在现实生活中指人死后身体逐渐僵硬的状态。

而在民间传说中,僵尸则是一种鬼怪,由死后阴气过重的尸体“尸变”而成,具有诸如力大无穷、刀枪不入、僵而不死等超自然力量。

(电影僵尸形象)

关于僵尸的志怪记载最早可追溯至唐代,李肃《纪闻》中记载“有死人面仰,其身洪胀,甚可憎恶,巨鼻大目,挺动其眼。”段成式《酉阳杂俎》中也曾提到刚亡故的新妇尸变的故事,“尸遂起舞,乐声复出,尸倒,旋出门,随乐声而去。”

到了宋代,尸变故事的内容更为丰富,洪迈《夷坚甲志》中描述的僵尸可以模仿生者的行为,会一直追抱活人。此时的僵尸已经悄然进化,具备作祟害人的能力。

至明清时期,僵尸志怪迎来了发展高峰。袁枚的《子不语》、《续子不语》,纪昀的《阅微草堂笔记》,蒲松龄的《聊斋志异》,许奉恩的《留仙外史》等等,均收录或撰写了大量僵尸故事。这时的僵尸俨然成为了一种危害社会、带来混乱与灾难的鬼怪象征。

(《聊斋》中的尸变故事)

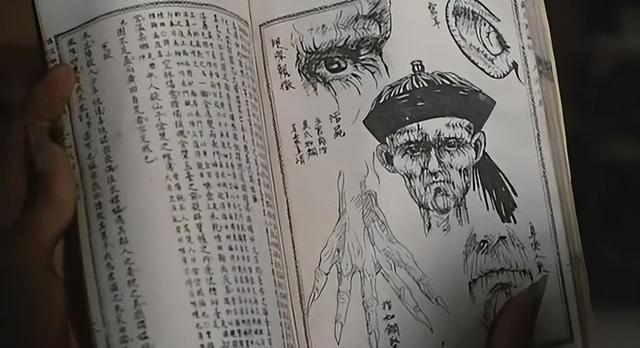

清代中后期,僵尸的设定体系越来越完善。一些脑洞超常的先辈作者们将其严谨地归纳分类,根据尸变时间、外形特征及行动方式划分出6大等级,依次为“白僵、黑僵(也有红僵一说)、跳僵、飞僵、魃、魔”。

《续子不语》中根据僵尸体重又划分出“游尸、伏尸、不化骨”3大类型,甚至连尸变,后世竟然都归纳出来18种不同的情况。

(电影中僵尸分类书)

这些故事虽然荒诞不经,但在封建愚昧的时代局限下,却让人们认为“理必所无,而事所或有”,模糊了怪谈与现实的界限。当然,这其中满清殡葬习俗也起到了不小的推动作用。

在清代僵尸类故事中,导致“妖魔害人”的直接原因里,往往有逝者得不到合适安葬这一点。

这和满清时期大行风水堪舆观念影响到民间殡葬风俗有关。

为求死后享福,满清人会给死者穿官服下葬。而为寻得一处能够安葬死者的风水吉穴,停丧不葬的现象屡有发生,甚至演化成清代的一种独特葬俗,时人称之为“停柩(jiu4)浮厝(cuo4)”。

在这种风俗的影响下,生者与死者的存在空间时常被迫交织在一起。

(官服下葬)

清代光绪年间,浙江嘉善县令江峰青在《劝谕贴土葬棺示》中讲道:“善邑浮厝之多,甲于天下,往往棺木朽坏,尸骨散乱,惨不忍睹……”清服僵尸的尸变故事及形象某种程度上得以“就地取材”,更加反映出封建末期混乱失序的社会状况。

二、影视作品的持续推动我们都知道,僵尸电影是香港电影中最经典、最独特的一个类型。在二十世纪八十年代中后期,僵尸电影曾经接连在香港、台湾、日本等国内外多个地区创造票房神话,时至今日仍深受大众的关注与喜爱。

作品中,法力高强的茅山道士,身着清朝官服、僵直着双臂蹦跳的高能僵尸,几个意外被卷入灾祸中的民国倒霉男女,这副多方人员斗智、斗勇、斗法的经典影视画面,让人看得欲罢不能、拍手叫绝,也让经典清服僵尸形象深刻留存在了观众的记忆深处。

(茅山道士与清服小僵尸)

但其实,香港僵尸电影在刚刚起步的时候,不仅没有给僵尸穿清朝官服,甚至不论故事创作,还是形象设计,都取材参考了美国惊悚电影中的吸血鬼电影类型。

就拿香港于1936年出品的第一步僵尸电影《午夜僵尸》来说,它就是依据同时期的西方恐怖片的模式而创作。

但这种非中非洋的中间态显然不怎么对中国人胃口,票房惨谈,不仅没什么人看,看过的人评价也不怎么高。

(原片黑白电影已无)

随后持续多年的创作发展中,香港僵尸片创作开始向国人喜闻乐见的民俗题材发力,无论是故事创作方面,还是影片制作方面,都大量融入了本土文化内核,塑造出独树一帜的清服僵尸形象,构建起中式恐怖的奇观魅力。

1985年的电影《僵尸先生》中,僵尸真正成为了电影的大主角,一经上映便票房大卖,横扫香港金像奖各大奖项,在国内外引发了一波僵尸热。《僵尸先生》也成为以后香港僵尸电影的叙事范本,清服僵尸更是作为必备的形象符号,深入人心。

(电影《僵尸先生》海报)

而影视创作者们将僵尸形象定制在清朝,也是从民俗及志怪记载方面下了功夫。

如上文提过清朝人官服下葬的习俗,线条挺括的清朝官服会让僵尸造型更好看,且僵尸的设定和民间传说在清朝时最为完善,直接沿用更是省时省力,事半功倍。

另外,晚清时期处于封建社会末期,新旧文化交替,社会失序混乱,人们饱受苦难,清服僵尸的出现会更带有隐喻社会混乱、人心黑暗的作用。同时,借助茅山道士等同伴的惩恶扬善之举,可以让影片传播出侠义主题,传递正能量三观。

参考资料:

海力波.生死间的暧昧:清代"尸变"故事中的观念与情感[J].民俗研究, 2012(2):26-33.

闫玉山.香港僵尸电影探析[J].电影文学, 2009(8):2.