抗战爆发初期,由于中国军队的坦克、装甲车数量稀少、技术水平落后,日军靠他们的“豆战车”足以碾压,用步兵炮、山炮也能解决问题,所以没有装备反坦克步枪。

占领中国东北和华北后,日本陆军雄心勃勃意图北上与德国一起东西对进夹击苏联,但苏联强大的坦克装甲部队让他们心存忌惮,日军的小坦克不是对手,还得靠步兵拿命填,那就急需给一线步兵装备反坦克步枪。

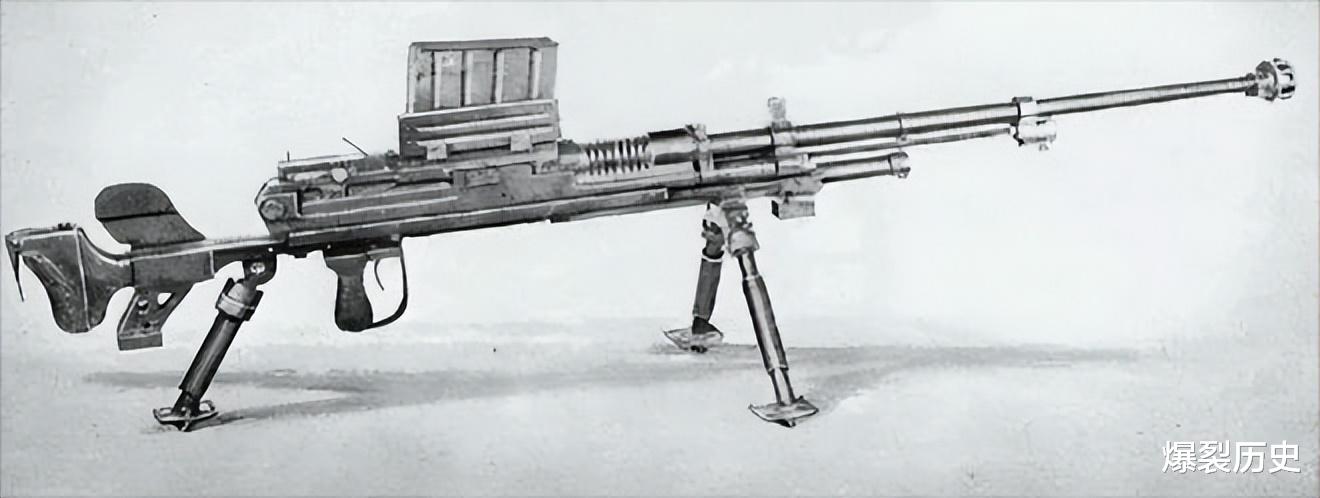

二战期间日军唯一一款国产制式反坦克步枪——97式20毫米反坦克枪应运而生。该枪1935年立项,1937年定型,因是日本神武2597年,所以被命名为97式。因口径高达20毫米又可以连发,又被日本军内称为97式20毫米自动炮。

97式反坦克枪全长2090毫米,枪管长1200毫米,不含护盾高420毫米,空枪重52.5公斤,加上提把和护盾全重68.1公斤,口径20毫米,采用活塞导气式半自动原理。

发射反坦克20X124毫米九七式穿甲曳光弹,枪口初速750米每秒,700米处可击穿20毫米钢板,350米处可击穿30毫米钢板。也可以发射反步兵九八式高爆曳光榴弹、一〇〇式穿甲弹、一〇〇式榴弹以及辅助弹种。

采用顶部7发弹匣供弹,因弹匣遮挡视线,将瞄具位于枪体左侧,觇孔式照门,柱状准星,表尺射程1000米。

97式反坦克枪由小仓兵工厂出品,总共生产了1200余支。设计的时候由于听信了从苏联传回来的假情报,说苏联的反坦克枪是20毫米,也跟着采用20毫米口径。

结果苏联人虚晃一枪,最终采用的是经典的14.5毫米口径,枪比较轻,强壮一点的士兵一个人就能携行和射击。20毫米口径已经不是枪了,那叫炮,自重很大,根本不是单兵能操作的,算是被苏联人摆了一道。

日本人很快就为情报上的失误付出了代价,在1939年爆发的苏日诺门罕战役中,被寄予厚望的97式反坦克枪闪亮登场,日本关东军第23师团指望200多支反坦克枪能狠狠教训苏联的坦克装甲部队。但出乎意料,苏联人的战法让反坦克枪完全发挥不出作用。

苏联人玩的是大炮兵主义,干啥都是先来一遍火力洗地,空中的俯冲轰炸机,地上的大口径远程重炮能够非常有效清除日军的火力点,准备打伏击的97式反坦克枪还没见到坦克就被消灭大半。等到苏联坦克推进的时候又有小口径火炮的弹幕和伴随步兵轻武器掩护,反坦克枪手很难在500米有效射程内顶着密集火力冷静抬头瞄准射击,都是在胡乱打。结果是200多门97反坦克枪要么被毁要么被俘,却没有一次击毁记录。

对苏联的钢铁洪流吃了瘪,不死心的日军又把97反坦克枪带到了太平洋战场。在初期日本陆军席卷东南亚的作战行动中,占据海空优势的日军用97反坦克枪打英美的轻型坦克还可以。到了1943年,面对美军的M4谢尔曼中型坦克,97反坦克枪再次变成战场鸡肋,被迫彻底停产。

平心而论,97式在全世界20毫米反坦克枪/炮里处于中等水平,体现了当时日本相对先进的军事工业能力。设计还是很完善的,20毫米口径弹药是首次研制的,威力大弹种齐全。为化解巨大的后坐力设计了专门的后坐缓冲装置,外加膛口制退消焰器和后驻板等。零部件都是技艺高超的技工从钢坯上一刀一刀切削出来,精密度高而且非常结实耐用。

因为能半自动发射高爆榴弹的能力,对于一般工事、轻装甲目标和步兵有强大的杀伤力,在中国战场上还是发挥了很大作用的,甚至被当做秘密武器,要求连弹壳都必须回收,以防止被中国军队发现。

当然,南北两线连吃败仗也暴露出97式反坦克枪有很多的问题。首先是大口径造成的自重太大,全重近70公斤,一般得10人一组伺候一支枪。这么大一支枪这么大一堆人,隐蔽性极差。而且转移时还需要插上前后两个提把,2-4个人抬着,移动相当困难。

其次是要连发功能造成结构复杂,零件越多越容易坏,这是机械产品的定律,部件多也增加了维护保养的难度和强度,相较于简洁的苏联反坦克枪,谁在战场上更可靠,一目了然。

还有制造成本过高,据说造价高达6400日元,而38大盖仅需80日元,这对于被戏称为“穷光蛋帝国主义”的日本来说,玩不起,性价比太低。

除此以外还有后坐力过大容易伤人、瞄准装置突出一侧容易磕碰损坏、射击精度不高、平战转换慢等等。总体来说,日本人走了弯路,搞出了一支看似精品实际上没什么用的战场“花瓶”。

(免责声明:文章资料、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。)