在中国户籍系统一直是社会发展与人口流动的重要组成部分,它不仅影响着公民的居住、教育、医疗等基本权利,还深刻地塑造了城乡结构与发展模式。

长期以来,“农转非”户籍的变更问题,尤其是与之相关的限制和条件,一直是政策讨论和公众关注的热点。

最近关于户籍政策的新变化给广大市民带来了一丝喜讯——“时间红线”之外的户籍,即使是“非转农”,也可以享有回迁的权利。

这一政策的调整不仅为那些因城市化进程中的各种原因而改变户籍属性的市民提供了更多的灵活性,也在一定程度上缓解了户籍制度带来的“标签”问题。

这意味着,不论是因工作、婚姻还是其他社会因素导致户籍变更的市民。

现在都有可能重新获得与原籍地相连的权益,如土地使用权、住房资格等,这对于促进人口的合理流动和城乡平衡发展具有重要意义。

“非转农”户口新政解读:谁将受益?

“非转农”户口新政解读:谁将受益?在中国的广袤乡土上,一个新的政策变革正在悄然发生,它牵动着成千上万农民工及其子女的命运。

这一政策即“非转农”户口回迁政策的更新,不仅是一纸公文,更是一道跨越城乡界限的桥梁。

这项政策的核心在于允许那些曾经因为教育或工作机会离开农村的人们,有条件地将户口迁回原籍农村,这一变动无疑为他们提供了一个重回故土、重新根植家园的机会。

受益人群主要包括那些曾经迁出农村,进入城市求学或就业但未能彻底融入城市生活的一代人。

对他们而言,城市虽光鲜亮丽,却常常是“触不可及”,高昂的生活成本和激烈的竞争环境让许多人感到疲惫不堪。

户口回迁政策的放宽,意味着他们可以携带在城市中积累的经验和资本,回到成本相对较低的农村,重新获得稳定的生活基础,甚至在家乡推动小规模的经济活动,成为连接城乡的重要桥梁。

城市与农村的发展不平衡,使得政策实施必须在多方利益中寻找平衡点。

城市可能因为人口流失面临劳动力短缺,而农村则可能因为返乡人口增加而面临资源配置压力。

不同利益相关者对于户口回迁的看法也大相径庭——一些地方政府担心人口外流后的经济下滑,而农民工及其子女则渴望通过回迁改善其社会和经济地位。

政策的实施,实际上是一场关于希望与现实、归属与疏离之间的博弈。

它不仅仅关乎经济账本上的得失,更触及人们对于“家”的认知与归属感。

随着政策的逐步落实,许多原本在城市边缘挣扎的人们开始重新审视自己的生活选择,权衡在熟悉的土地上重新开始的可能。

这一政策的推动还带来了一个有趣的现象——农村的逐渐“城市化”。

随着越来越多具有城市生活经验的人回迁农村,他们带回了新的思想和发展模式,这不仅可能改变农村的传统面貌,还可能为农村经济的多元化发展注入新的活力。

回迁潮:农民子女寻找根的故事

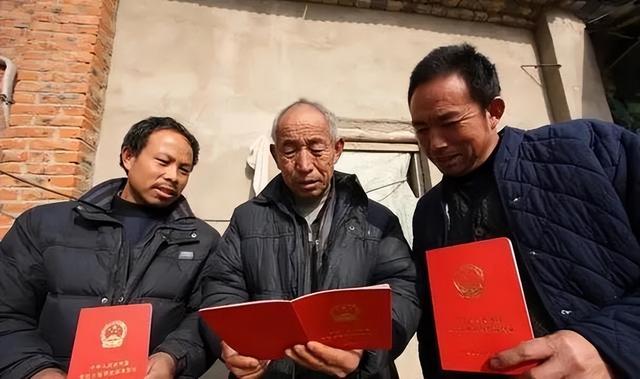

回迁潮:农民子女寻找根的故事随着“非转农”户口政策的推广,一股由城市向农村的回迁潮开始涌现,其中不乏年轻的农民工子女,他们在城市的边缘试图找到立足点,最终选择回到了他们的根——那片给予他们生命的土地。

这不仅是一次地理上的迁移,更是情感与经济的双重旅程,他们带着城市的经验和视野,回到了曾经的家乡,试图在这片熟悉的土地上书写新的故事。

以李强为例,这位曾在东莞的电子厂打工十年的青年,经历了城市生活的无数磨难和挑战。

工资微薄,生活成本高,加之身份的不确定性,使得他在城市中始终感觉不到安全感。

当他得知可以将户口迁回家乡,他毫不犹豫地抓住了这一机会。

回到湖南的小村庄,利用在城市积累的资金和技能,他开办了一个小型的电子配件加工厂。

这不仅为他自己带来了稳定收入,也为村里的年轻人创造了就业机会,促进了当地经济的发展。

城市的生活节奏和工作方式与农村的传统和节奏存在明显差异。

许多回迁者在重返故乡后,面临着重新适应的困难。

他们在城市的生活方式、思维模式与农村的传统观念往往发生冲突,这种文化和生活方式的碰撞,有时会让他们感到孤立无援。

李强也经历了这样的困境,他的工厂初期因管理方式与村民的传统做法不合,经常发生摩擦。

尽管如此,随着时间的推移,李强和他的村民们找到了相互理解和支持的方法。

他开始更多地参与村里的活动,尝试与村民沟通,了解他们的需求和想法,同时也将他在城市学到的新技术和管理知识逐渐融入到村庄的发展中。

这种双向的学习和适应,不仅促进了村庄的经济发展,也加深了村社的凝聚力。

李强的故事是众多“非转农”户口政策受益者中的一个缩影。

他们的经历不仅展示了个人的成长和转变,也反映了整个社会在应对城乡差异、迁徙与归属问题上的努力。

而在这些返乡者的故事中,我们可以看到一个更大的图景——一个在传统与现代之间寻找平衡的中国农村。

资产保护与户口回迁:农民的新策略

资产保护与户口回迁:农民的新策略随着中国农村地区的城市化加速,传统的宅基地制度面临前所未有的挑战与变革。

在这种背景下,户口回迁不仅仅是一个简单的地址变更过程,更成为农民家庭维护和增值其土地资产的重要策略。

通过回迁户口,农民能够直接参与到土地的管理和决策中,加强对自己宅基地的法律保护,同时借助政策优势,提升土地价值。

户口回迁为农民提供了与土地直接相关的权益保障。

一些地区的政策规定,只有当地户口的农民才能享有宅基地使用权,这直接促使许多在外地务工的农民选择回迁户口。

这种政策不仅确保了土地资源的合理利用,也防止了外来人口对当地资源的无序竞争。

回迁户口还使得农民能够更好地利用国家提供的农业补贴和贷款,这些经济激励措施显著提升了他们对土地进行改良和投资的能力,进一步提高了土地的经济价值。

许多农民在城市生活多年,已逐渐适应了城市的生活方式和工作环境,当他们面临是否回迁户口的选择时,往往会陷入传统与现代化需求之间的矛盾。

他们需要回迁户口以保护自己的土地权益,另一方面,他们也不愿放弃城市中更多的就业机会和更高的生活质量。

这种内心的拉扯不仅影响了个人和家庭的决策,也反映了在现代化进程中农民群体权益保护的复杂性。

户口回迁作为一种新兴策略,对农民保护自身资产具有积极的推动作用,但其实施过程中的复杂性和挑战也不容忽视。

这既是对农民个人决策智慧的考验,也是对政策制定者在平衡传统权益与现代化需求中智慧与远见的考验。

如何在这两者之间找到一个合适的平衡点,将是影响中国农村未来发展的关键因素。

地方实施差异:各地政策解析与比较

地方实施差异:各地政策解析与比较户口回迁政策在中国各地的执行呈现出多样化的面貌,每个地区根据自身的经济发展水平、人口流动状况以及土地资源状况来调整和实施相关政策。

这种差异化的政策实施不仅反映了地方政府对于当地实际情况的响应,也揭示了在不同地区之间,如何平衡经济发展与人口管理的复杂性。

以东部沿海和西部内陆为例,差异尤为显著。

东部地区由于经济发展较早,城市化水平高,很多农民已经转变为城镇居民,宅基地的经济价值相对较低。

因此这些地区的户口回迁政策更多是以促进人口合理流动和优化城乡结构为主。

在浙江省一些发达地区,政府推出了“宅基地管理权与使用权分离”的试点政策,允许农民保留土地所有权,而将使用权出租或转让给他人,从而获得经济收益,同时自身可以自由选择居住地点。

这种政策的实施既保护了农民的土地权益,也促进了土地资源的有效利用。

西部内陆地区由于经济起步较晚,农村人口占比较高,宅基地的实际使用价值和经济价值仍然非常重要。

在这些地区,户口回迁政策更多地体现为一种保护机制,确保农民不因城市化进程而失去对自己土地的控制权。

四川省一些地区实行的“户籍农业化”政策,鼓励城市居民回归农村,通过提供税收减免、创业支持等措施,使得农村地区能够吸引更多的人才和资金,促进当地经济发展。

这种地区间的政策差异不仅展示了地方政府在实际操作中的灵活性,也反映了不同地区在发展战略上的权衡和选择。

农民在这一过程中既是政策的受益者,也可能面临由于政策调整带来的各种挑战。

如何在保证农民土地权益的同时,合理引导人口流动和经济发展,是摆在各级政府面前的一大挑战。