1980年7月3日,邓华将军在上海与世长辞,临终前对自己的子女说:「谢谢叶主席、邓副主席和党,还记得我这个退伍老兵。」

这句话虽然是发自内心的感谢,但任谁都能感觉到其中的伤感,十八岁的时候,他就跟着毛主席去了前线,可是,他却因为各种原因,不得不远离战场二十多年,甚至最后上一次战场都没有。

不过,即便如此,他还是很感激的,也许,作为一个旁观者,他很清楚自己的处境,因此,他感到惋惜,而不是憎恨,事实上,当一切都恢复正常后,他还是很感激那些关心他的人,虽然他没有把握住这场战斗的最后一次,但他还是在离开的时候,重新回到了战场上。

此时,北京的邓小平听到邓华的死讯,也是悲痛欲绝,他明白邓华的苦衷,也明白他的聪明才智,可是,人已经死了,再也没有回头路可走,最后,邓小平叹了口气,道:“失去了一位大将军啊!”

在我们的记忆里,毛主席这位伟大的人物,总是叼着一根烟,不管是在创作的时候,还是在开会的时候,又或者是在指挥军队的时候,他都不会离开自己的烟斗。

毛主席最喜欢的就是抽烟,不过这并不是他唯一的嗜好。

其实,许多曾经和毛主席并肩战斗过的有志同志,都是“老烟民”。

邓华虽然年轻,但烟瘾很大,经常为了香烟的分配,与同事们“起争执”,“闹意见”,久而久之,大家都晓得邓华是个抽烟的人,也就不再去管他了。

邓华同志无论到哪里,做什么事,总要带上一支烟,即使是在战斗中,他也要抽上几根,提神醒脑。

有一天,毛主席把所有人都叫到了一起,可是他的烟还没抽完,毛主席就开始四处张望,想要找出还有烟的人。

他看了看周围,才发现抽烟的人就在自己的面前。

邓华同志恰好就在毛主席身边,他清楚地看见,邓华同志外套的衣袋里,好像有什么很大的东西。

毛主席见邓华跟自己一样,也是个烟瘾很大的人,所以也就厚着脸皮要了一支白龙。

没想到邓华竟然如此不情愿。

见邓华慢条斯理的掏出一支又一支的香烟,主席等人都被邓华的笨拙和勉强的表情逗乐了。

而邓华同志则是以此为借口,说:“我这叫细水长流。”

邓华如此看重这条所谓的白金烟,自然有他的理由。

毛主席要邓华同志给他一根烟,此时部队刚取得胜利,邓华同志抽到的那条白金龙,就是这次战役的战利品。

这一战,邓华一共缴获了五箱白金龙。

邓华很想把那条白金龙留着,等以后再抽,但部队里有纪律,所有的东西都要没收,所以,他把所有的香烟都交给了上级。

主席听完之后,得知邓华抽烟很厉害,便提议将一小部分香烟留给自己。

那时,抗日战争的情况并不乐观,我们的军队和我们的物质条件都很差,连吃和穿的问题都没有得到解决,香烟就更不用说了。

小平同志用的是废纸,用的是干枯的树皮,用的是干草。

邓华同志这次缴获的是一种稀有的白金龙,那是一种上等的香烟,我们党里的许多同志都没有见过,更别说抽烟了。

1944年是抗日战争胜利前夕。与此同时,许多中国共产党的领导人,以及许多八路军、新四军的高级干部,先后从不同的根据地到达延安。

同年十一月,邓华抵达延安,参加了中央党校。邓华被派往陈赓将军指挥的队伍里。

邓华将军很乐意有这样的机会,所以在来到党校之后,他就将所有的时间都用在了研究上。

一天,下课的时候,陈赓对邓华说:“第二天,毛主席要和你在枣园会面。”

邓华点了点头,他知道毛主席以前在延安,也经常找那些刚从前线回来的同志聊天,了解他们的情况,了解他们的生活。

毛主席之前,就已经有很多邓华将军的老朋友了。邓华知道这件事的时候,心中很是兴奋,毕竟他也算是毛主席的旧部了。

邓华将军如约而至,在毛主席的家里。毛主席一见邓华,立刻上前和他握手道:“邓华同志,好久不见,好久不见。”

“这都八九年没有见面了!”邓华也跟着说道。

“对啊,跟井冈山和江西苏区都不一样,地方就这么大,很容易碰到。”

毛主席跟邓华说了一会儿话,就让邓华坐下来,一边喝茶一边闲聊。几年不见,两人相谈甚欢,一直聊到了下午。

毛主席一边给他倒水,一边对他说道:“邓华同志,我们是一个地方的人,午饭的时候,多加点辣椒。”

在谈话期间,邓华将他的工作以及军队的状况都跟毛主席做了一次汇报,毛主席对此也给予了肯定。邓华将军也很高兴,他说道:“现在,我们都在讨论,“山头””

毛主席兴奋地说道:

说了那么多年,也没个结果。在我看来,这座“山头”,就是中国最古老的特产。我想,世界上从来没有像现在这样,一座一座地建立起了革命和根据地。

邓华也道:“这座“山头”,那座“山头”,都归井冈山了!”

毛主席听了邓华将军的话,也是感慨万千。

看样子,你对井冈山,还有些留恋啊。前些年,井冈山上的同志们拍过好几张照片,你却没有去。

邓华到了井冈山以后,就在毛主席率领下井冈山参加秋收起义的三十一团工作。邓华将军和毛主席之间的亲密关系,由此可见一斑。

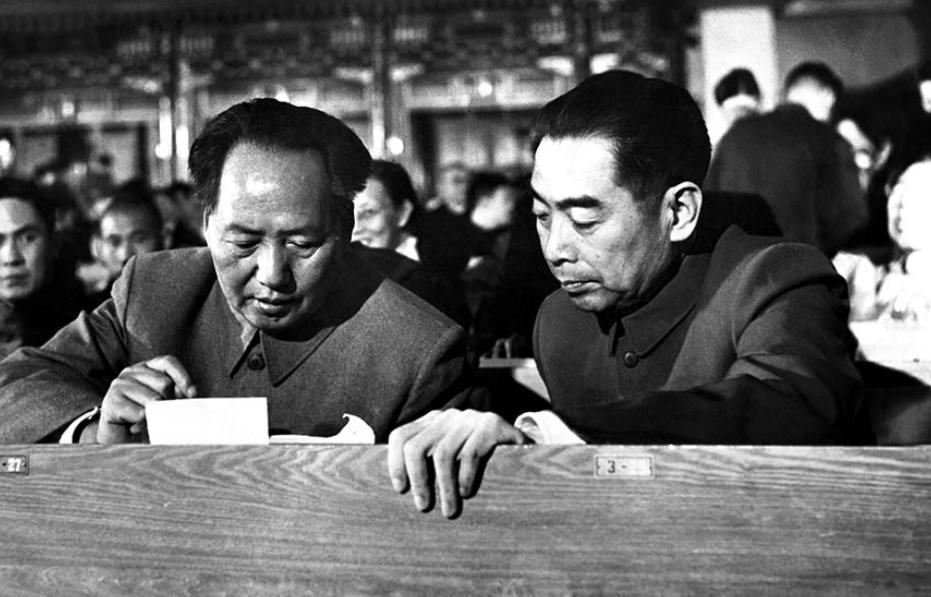

回归1962年8月,邓华赴北京,参加八届十中全会。这是自1959年事件以来,邓华首次参加中央会议,他任担任着八届中央委员。

在开会的时候,邓华见到了很多以前的朋友,他们都很担心他的身体状况,让他们不要放弃,耐心地等待机会。

邓华哈哈一笑,道:“我邓华可不是那样的人。”

这次的会议足足进行了一个多月,邓华将军除了开会的时候,就是呆在自己的房间里,研究资料,看报,根本不出去走动。当然,如果有老朋友来拜访,他也会很高兴地接待。

邓华从第八届十中全会归来后,病情突然急转直下,一直住进医院,直到1964年4月才出院,卧床超过一年。

也正因为如此,邓华将军才会下定决心,一定要努力工作,为天下苍生造福。

邓华将军曾在一次考察中,注意到川东和川西山地地区,因为电力不足,谷物加工机器无法使用,有些机器也因为价钱昂贵而无法使用。

邓华得知后,马上致函省农业机械研究所,要他们尽快研发一种轻便、价廉、效率高的“无电”机械,以适应山区群众的农副产品加工需求。

不到六个月,省农业机械研究所就按邓华将军的指示,研制出一种新的农业机械,深受广大农户的好评。

1965年10月末,川东北的邓华将军刚一达达县,就接到省委的一个电话,要他马上去重庆开会。邓华一得到消息,就立刻赶往重庆开会。

开会时,省委第一书记廖志高走进邓华的办公室,对他说:“彭德怀同志,即将到四川任职,并任西南三线工委副主任。”

邓华听完之后,也是连连点头,心中也是激动不已。

讲真,邓华对彭德怀元帅的记忆是很好的。他们俩都曾经在抗美援朝的战争中并肩战斗过,彼此都很欣赏对方,并且建立了一种永远也不会因为时间的流逝而变淡的同志之情。

邓华很想见到彭老总,与他下一盘棋,说上几句话。但他也明白,以现在的情况,想要做到这一点,几乎是不可能的。

彭老总于1965年11月30日到达成都,下榻于永兴巷七号。

一次偶然的机会,彭德怀还得知了邓华就是成都市的人。一天晚上,彭德怀让一名警卫员陪着他去看望邓华,但彭老总却突然停了下来,返回了自己的住处,因为他知道,这个时候和邓华见面,只会给对方带来更多的麻烦。

此后几年,彭老总与邓华再也没有见过面,各自忙着各自的事情。

1977年,中共中央在北京举行了“十届三中全会”,由邓小平负责全面工作,邓小平回国之后,首先考虑的是邓华。

没过一个月,邓华就接到了中央的一份调令,要他返回军队,出任中国军事科学院副院长。邓华得到这个职位之后,心里也是十分开心,他虽然已经退役十多年,但毕竟曾经在军中待过很长一段时间,所以对他来说,这里就是他的家。

傍晚的时候,邓华给家里打了个电话。在餐桌上,他端起了一杯酒,向所有人宣布道。邓华将军以前就是个抽烟的人,而邓华将军在那次事件之后,就再也不抽烟了,可见其意志之坚定。

一个月后,邓华就返回了北京。邓华已经过了六十岁,却还在为新中国的军队而战。

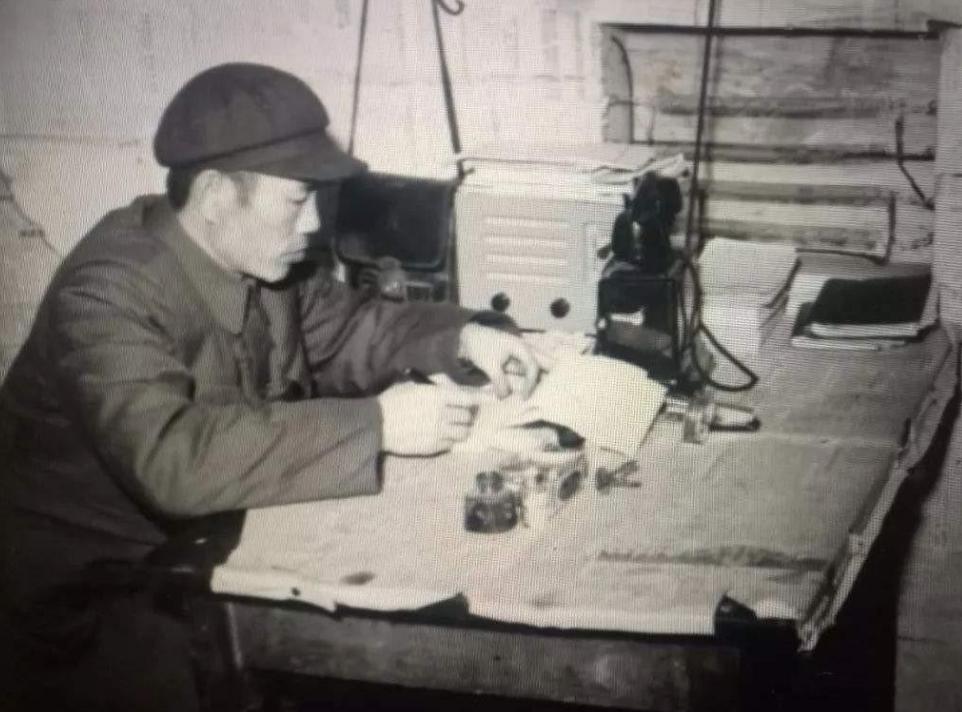

邓华通过查阅大量文献,对各项军事理论有了较深的认识,对现代军队的发展有了一定的认识。邓华也曾多次撰文,提出新中国国防建设的新理念。

邓华为了工作,常常废寝忘食,久而久之,就染上了各种病痛,一天比一天虚弱。

邓华的病情,家里人已经劝过很多次了,让他好好休息,可是却没有任何效果。他的亲人们感叹道:“他就像一架开动起来的机器,怎么也停不下来。

20世纪70年代以来,由于世界局势的变动,越南势力日益壮大,在中越边境地区频频发生冲突,给中国的国家安全带来极大的危害。

邓小平为彻底解决中越边境的争端,决定派遣军队到越南进行调停。此时,邓华将军主动找到邓小平,要求他去前线,为国家增光。

邓小平十分爱惜人才,他也期望邓华能在他所从事的工作中发挥余热,为祖国服务。但邓华如今的状态实在是太差,不宜操劳,若是让他亲自带队进行大规模的战役,不仅会对他的身体造成很大的伤害,也会对战局造成很大的影响。邓小平在全面考量之后,决定不让邓华来指挥这场战役。

邓小平立即将邓华叫到了办公室,沉声道:“根据中央的决定,这一次的行动,将由许世友和杨得志两人指挥。健康才是最重要的,你要把自己的身体养好,以后的事情还多着呢”

邓华得知这个消息后,心中不免有些惋惜,他是真的希望能够重返战场,抗美援朝之后,他已经很久没有亲自上阵了。邓华的心情并不好,因为他的身体已经不适合参加大规模的战斗了。

与儿子团聚和去世广州于1949年10月被解放。这一仗,是陈赓指挥的第四兵团,邓华指挥的第十五兵团,同国民党残部进行了激烈的战斗。

为了纪念这一历史性的一刻,各大媒体都对此进行了特别的报道,并附上陈赓和邓华等高级军官的相片。

让人没想到的是,当46军的一位士兵看见了邓华的照片后,竟然颤抖着手指,兴奋地说:“这是···这是我爸爸!”

10天之后,15兵团司令部门前,一辆吉普载着邓贤诗来到。邓贤诗刚走下车,就看见一名身着军服,身姿挺拔的男人,双眼通红,目光灼灼地盯着他。邓贤诗虽然没见过自己的爸爸,但血缘上的联系,还是让他第一时间认出了眼前的人,就是他的爸爸。

“父亲,我终于见到你了!”

邓华也是第一时间伸出双手,将自己的孩子紧紧的搂在怀里,口中不停地说着:“这些年,是我让你受苦了,对不起你啊。”

第二天一早,邓华就去找46军军长詹才芳,想要将邓贤诗调过来,好好补偿他这些年来对儿女的愧疚。詹才芳听完之后,拍拍邓华的肩,一口答应下来。

詹才芳转头看向了邓华:“贤诗是个好孩子,你和他在一起的时候,一定会很开心的。你啊,也把他留在身边好好培养吧。。”

1980年7月3日,邓华将军逝世于上海,临终之前,他给儿女留下的遗言,就是「要革命,为国效力」。

内疚的是,身为一个父亲,自己竟然错过了孩子的前半生,没有教会孩子读书写字,没有陪伴成长,就连孩子孤生一人时也都没有找到,他自豪的是,在那个风雨飘摇的年代,自己的儿子历经风雨,最终还是变成了自己想要的模样。

这份期待,是一位父亲对自己儿子未来的祝福,也是一位革命先驱对革命后代的鼓舞与支持。

不过,到了老年,邓华与儿子闲聊时,难免会提到自己的生母——邓贤诗之母邱青娥,便是邓华将军的第一任妻子,两人原本是由父母之命订下的亲事,不过邱青娥秀外慧中,知书达礼,两人成亲之后,自然是恩爱有加。

直到邓华将军投身革命,二人才分道扬镳。之后,邓华在外征战,邱青娥留在家中照顾父母,照顾孩子,却没能见到自己的丈夫,这对邱青娥和邓华来说,都是一种莫大的痛苦。

所以,每当邓华将军想到英年早逝的邱青娥时,都会陷入长久的沉默,而每当这个时候,他都会让自己的儿子说上几句童年的往事,以此来弥补自己的缺憾。

在战争的时候,很多事情都是身不由己。邓华将军是这样的人,在毛主席为革命献身的时候,他们就再也没有见过杨开慧的一面。

我们之所以会说,是因为他们为我们的和平付出了太多太多,幸运的是,革命者们悍不畏死,后来者们前仆后继,才有了今天的中国,才有了如今的繁荣。

邓华将军除长子邓贤诗外,另有三个女儿、一个儿子,分别是第二位夫人李玉芝所生,四个子女自幼跟随邓华,耳濡目染,成长起来,也都勤勤恳恳,以父为师,以报国为己任。