文 :乔纳森·罗森鲍姆

译 :殇宙岚

校 :lannie

除了首映日都是感恩节后的第一天,乔治·弗朗叙的《无脸之眼》与拉斯·冯·特里尔的《医院风云》唯一的共同点在于它们都是关于医学的幻想类欧洲艺术片。

《无脸之眼》(1960)

而它们两者的差异之处才更具启发性质:《无脸之眼》是一部关于皮肤移植的法式黑白恐怖片,风格诗意而情节紧凑(全片只有88分钟)。

此片32年前在美国的首映并不被看好,当时影片是被译制了的,且据传有大幅度的删减,那个版本的片名为《浮士德博士的恐怖小屋》;幸运的是,Facets Multimedia所放映的是本片的原版,辅以相应的字幕。

而《医院风云》则是一部四个篇章,总时长279分钟的彩色电视迷你剧,为丹麦电视台所拍摄,而后被转制成电影。

《医院风云》被形容为是具有讽喻意味而不落俗套的丹麦超自然题材电视剧——有点像是丹麦版的《双峰镇》。在Music Box剧院一张票可以一次性看完也可以选择在不同的日期分两次看完这部电影。

《医院风云》(1994)

尽管这部电影并不让我感到无聊,但在从我纽约的朋友口中获悉这部片子的风评时,我不得不承认我对《医院风云》有一点失望。

冯·特里尔在91年的《欧洲特快列车》主要展现的艺术追求中,让我印象深刻的是奇幻的技巧和视觉风格。毕竟这部极尽黑白色调的片子是由拍摄了卡尔·德莱叶的《神谕》和《葛楚》的摄影师亨宁·本特森(Henning Bendtsen)掌镜。

遗憾的是这些优点在《医院风云》中消失殆尽,影片的主色调(接近某种干橘色)以及粗糙且颗粒感十足的质感有时让人不禁觉得影像是被投影在一块粗麻布上。

《医院风云》(1994)

在第三集的开篇一个点亮的烛光中人脸特写场景,这种粗糙的画面质感得到了显著的改善——这让我不禁猜测冯·特里尔或是他的副导演莫顿·安佛莱德(Morten Arnfred)是否拍摄了多条底片或是找到了一个更好的胶片转制室。但不久之后画面又立刻恢复了那种老旧而斑驳的录像质感。

这一粗糙迷你剧中所使用的结构技巧也同样令人生厌——从一群角色到另外一群之间机械性剪辑,以确保观众不会过度陷入一段单一的故事线。假如是在电视上观看此片,我可能没那么反感这种机械性结构连同粗糙的画面,毕竟此类朴素的做法通常是为了在家观影的舒适和惬意而从某种程度上被容忍。

我们正生活在电影和录影的过渡时期。在观者被期许着忽略媒体间差异的同时,影人和录像艺术家们却不得不转制其作品:录像艺术家们需要将其作品转制为胶片电影以适应电影节的放映要求;同时,一些经费紧张的独立影人们碍于无法承担面向影评人的点映费用而考虑用「试播带」的形式予以替换。

《医院风云》(1994)

另一方面,《医院风云》抖动的手持摄影效果以及那种特意不同寻常而破碎的剪辑效果展现出了一种种纪录片效果,而这又恰好巧妙地契合了片中那些古怪离奇的事物:故事中包含了鬼魂,盗窃肢体,传心术,秘密医生组织(被称为「王国之子」),阴谋,巫术研究(影片的一个主角为此奔赴海地),以及一些被深埋于档案里的老旧医疗报告。

这让这部迷你剧着上了「宫廷阴谋」以及「中世纪崇拜」等标签,尽管故事的背景是一座当代医院。的确,《医院风云》更能唤起我们对马温·匹克的《哥门鬼城》(2000)三部曲那种文学幻想作品的印象,而不是帕迪·查耶夫斯基的《医生故事》(1971)。

《哥门鬼城》(2000)

唯一不同的是,匹克着眼于大银幕电影,而不是像《医院风云》这样的录像转制货色。(而查耶夫斯基的电视画面一贯逼仄而臃肿,,无论影片是否在大银幕上被放映)

我不确定《医院风云》里有多少成分是关于斯堪的纳维亚文化,其中又有多少是关于丹麦的,但毫无疑问,冯·特里尔看起来想要表达很多。。遗憾的是,「医院作为国家」的隐喻在《医院风云》里的表达就像是林赛·安德森那部头重脚轻的讽刺作品《大不列颠医院》那样笨拙而自负。

《大不列颠医院》(1982)

而同时,时而出现的对一座巨型建筑——「帝国」(也就是这座医院)的俯拍镜头则更是形式大于内容。《医院风云》无疑更适合被定性为一部怪诞的邪典之作而非像其自身所尝试的那样成为哗众取宠的国情咨文。

例如对我来说,那位暴躁的瑞典医生Stig Helmer(由Ernst Hugo Jaregard饰演)所发起的反丹麦嘲弄在中让人理解为《双峰镇》的一个古怪特点,而不是某种表现斯堪的纳维亚人反抗的口述图景。(而意外的是,本片的确是由丹麦,瑞典,以及「北欧」电视台联合制片)

《双峰镇》(1992)

几年以前唯一的一次造访斯堪的纳维亚时,我在挪威电影社团联盟每年一度的例会上发表过关于美国邪典电影的演讲。那时为了涉及本土邪典作品的探讨,有人建议我播放一部被禁了的挪威儿童电视节目以作为例证。这部关于一对粉刷匠夫妇的黑白闹剧并没有很多连贯的对白(这让我很容易理解剧情),而其中的确也存在很多肮脏和丑恶的内容。

当局因担心本片对儿童所造成不良影响而封杀了它,然而现在电影社团中的很多导演(他们在那个时代还是一群孩子)却对此片尤为推崇,原因很简单:这是一部无法被触及的禁片。在《双峰镇》中类似的邪典迷恋在电视节目和电影无法获得大众的青睐时得到发展,其强劲的势头被称为「包在塑料里强硬的锌」

《双峰镇》(1992)

有人怀疑是否《医院风云》也会在斯堪的纳维亚重蹈这样的覆辙。在《电影评论》11/12月刊上的一篇关于冯·特里尔的文章中提到,这个系列迷你剧仍旧在制作中,尽管电影的官方宣发材料里并没有迹象表明将会出更多的续集。(然而另一方面,冯·特里尔有一部周期从1991年至2024年的巨著《Dimension》已被列入制作计划;而他的《破浪》也已进入筹拍阶段)。

《破浪》(1996)

尽管《医院风云》的前四集很大程度上构建于平行剪辑以及勉强过得去的情节高潮,我们无法得知整个故事是否真的结束了;可能冯·特里尔自己也不清楚。

作为法国电影资料馆的创始人之一(与亨利·朗格鲁瓦一道),乔治·弗朗叙(1912-1987)在如今却并不如拉斯·冯·特里尔那般出名。这正喻示了当今社会惟利是图而忽略真才实情的浮躁风气。诚然,除却《无脸之眼》以及其1963年向默片大师路易·菲拉德致敬的作品《审判者》,乔治·弗朗叙的九部作品鲜有在这个国度抛头露面过。

《审判者》(1963)

同时,不可否认其早期的纪录短片获得成功后就再无显著的突破,例如摄于1949年的《禽兽之血》(一部真诚的,深刻的,抒情的,表现了在巴黎屠宰场日常工作中难以看到的触目惊心的画面),摄于1951年的《荣军院》(针对一座战争博物馆以及虔诚地拜访它的那些一战中伤痕累累的退伍老兵的死亡描绘),以及摄于1952年的《伟大的梅里爱》(一部针对伟大的魔术师以及电影先驱的传记片)

《禽兽之血》(1949)

《伟大的梅里爱》(1952)

作为一位反教权而坚守道德的电影艺术家,乔治·弗朗叙理应成为我们谈论任何有关震惊的犯罪性诗意时所无法规避的人物。其与法国超现实主义者,与让·谷克多(其称赞《无脸之眼》为:「越深究神秘之物就越需要抱持现实性的态度」),与诸如弗里茨·朗和F.W.茂瑙等德国幻想片导演的关系非常密切。

「当汉默电影(*英国汉默影业以盛产恐怖片出名——译者注)遇到了乔治·巴塔耶。」这是英国影评人,电影导演克里斯朵夫·帕蒂特对《无脸之眼》的优雅评价。

而假如说本周镇上有哪部黑白电影能够完美诠释35毫米胶片质感与录影带之间的差异的话,就非《无脸之眼》莫属了。这是一部由德裔摄影师Eugene Shuftan掌镜的电影,这位影像艺术家在两年后凭借《江湖浪子》在奥斯卡斩获奖项。

《江湖浪子》(1961)

对于渴望那种令人毛骨悚然的黑色电影质感的人来说,影片的开端就是一顿绝美的大餐(就像小说家伊恩·辛克莱写到的那样:「它会如同一个已死之人的初梦那般久久萦绕在你心间。」):深夜,阿莉达·瓦莉驱着她那辆黑色雪铁龙DS,沿着树影婆娑的街道一路开到了河边,然后将一具包裹着雨衣的女性尸体丢到了河里。

影片的情节荒谬,幼稚,而又迷人得像是童话故事。詹尼西尔教授(皮耶尔·布拉瑟饰)是一位德高望重的整形师。在一次车祸中他的鲁莽造成了自己女儿克里斯汀(爱迪丝·斯考博饰)的毁容。为了让警察相信自己女儿已经身亡,这位整形医生迫使克里斯汀带上了一副面具并隐居起来直到他为其制作出一张可以替换的脸。

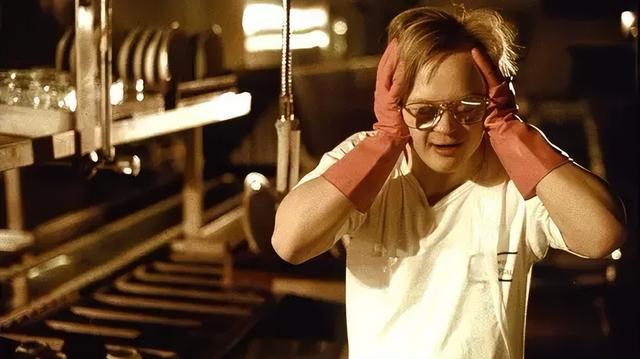

詹尼西尔忠实的助手路易斯(阿莉达·瓦莉饰)早先同样受惠于教授高超的整形术。她四处搜寻能够跟克里斯汀的容貌相匹配的美丽少女,将其诱拐至詹尼西尔的宅邸后对其下药并最终将其脸部皮肤切走。但每一次手术都以失败告终。

《无脸之眼》(1960)

基本情节被渲染得非常巴洛克风,例如教授所养的狗(大多时候观众只能通过影片诡异的背景音闻其声而不见其影)和鸽子都被关了起来;狗和鸽子直到影片的结尾才露面。

另外还有一些场景也令人印象深刻,例如Maurice Jarre的哭泣,嘲讽,活泼的音乐,女人身上穿着的富贵纪梵希长袍,以及克里斯汀脸上戴着的那尊可怖的面具,这让她看起来就像是商店里的傀儡娃娃。

许多影评人形容这部电影是对现代科学的一次批判,或者可以更具体而言,是对整形手术的道德批判——这种医学技术在五十年代被一些人认为是淫秽而败德的,就像是器官移植在十年后被批判的那样。查理·卓别林在其1957年的《纽约之王》中也涉及到了这个问题。

《纽约之王》(1957)

那一场血淋林地展现脸部剥离术的戏(事实上是专业仿造的手术)成为了《无脸之眼》的重要桥段之一。尽管与六十年代相比,这在现在看来并不算什么,但当影片小规模地在美国上映时——正如谷克多所描述的那样——「它仍然将我们推向了心理承受的极限,并让我们久久难以释怀。」

同样的处理手法也曾出现在《禽兽之血》里的牲口屠宰场景,其中道德与禁忌之物的对抗充满了一种诺埃尔·伯奇所说的「就像冲突与缓和之间的美妙交融」,展现了一种强有力的混合。

《禽兽之血》(1949)

的确,由于美国文化中的清教主义的影响,如此正统地处理残忍的做法对我们来说是尤其法式且充满了超现实主义色彩的,正如我们解读萨德,洛特雷阿蒙,以及巴塔耶的作品那样。

而事实上,受英国文化影响的美式惊悚以及恐怖片中通常会以更残酷不羁的方法来表现这些作者的作品。讽刺的是,正是弗朗叙这种严肃而精益求精的态度将其作品与之后出现的那些粗制滥造的血浆片鲜明地区分开来。

《惊魂记》(1960)

回想一下,《惊魂记》(1960)以及《偷窥狂》(1960)是在《无脸之眼》之后的一年才在法国上映,尽管这两部片子在美国这里的上映时间要比《无脸之眼》早了两三年。

我仍记得大约在1963年的时候,我和一位来自阿拉巴马的朋友就《无脸之眼》发生了一些争执,我坚持其为艺术品而他则视之为糟粕。(大多数英语观众以及美国观众在那时虽然被本片所震惊,但还是都一致认为其在艺术上一无是处。《电影手册》收录了特吕弗对弗朗叙的专访,其中谈到,《无脸之眼》在爱丁堡电影节上映时曾导致7个观众晕厥,而这触怒了公众和媒体。)

《无脸之眼》(1960)

至此,我已经充分将弗朗叙的诗意风格与法国艺术传统结合起来,但对我来说,本片背后还有着非常明显的历史溯源,那就是战时德军对法国的占领以及其他所有连带的影响。

另外可能还有一些影响来自纳粹对犹太人的实验;詹尼西尔教授的养狗就像是纳粹军犬的隐喻;连一些表现主义的电影传统都可以和德国相联系。再次引用让·谷克多对《无脸之眼》的评析:「这部电影扎根于德国那伟大的『吸血鬼影像时代』。」

《无脸之眼》(1960)

罗伯特·布列松电影对形式的精巧把握(包括其对画外音的独特感知,这一点被弗朗叙从中习得)与其战时那被占领和反抗的体验密不可分,这一点从他作品中对「隐匿的身份」和「隐秘的情感」上的执着就可以看出。弗朗叙那阴森刺骨的诗意或许可以追溯至同一段黑暗时期(二战)。

而1958年出生的冯·特里尔距离弗朗叙年代久远,所以他在刻画《欧洲特快列车》时明显带有一种空洞感。这种空洞也在《医院风云》中偶尔出现。

相反,《无脸之眼》中所有的那些间歇性夸张以及偶发的荒谬都传达了这名艺术家的信念:他体验了二十世纪真实的恐怖,并将这滋味通过影像传达给我们。