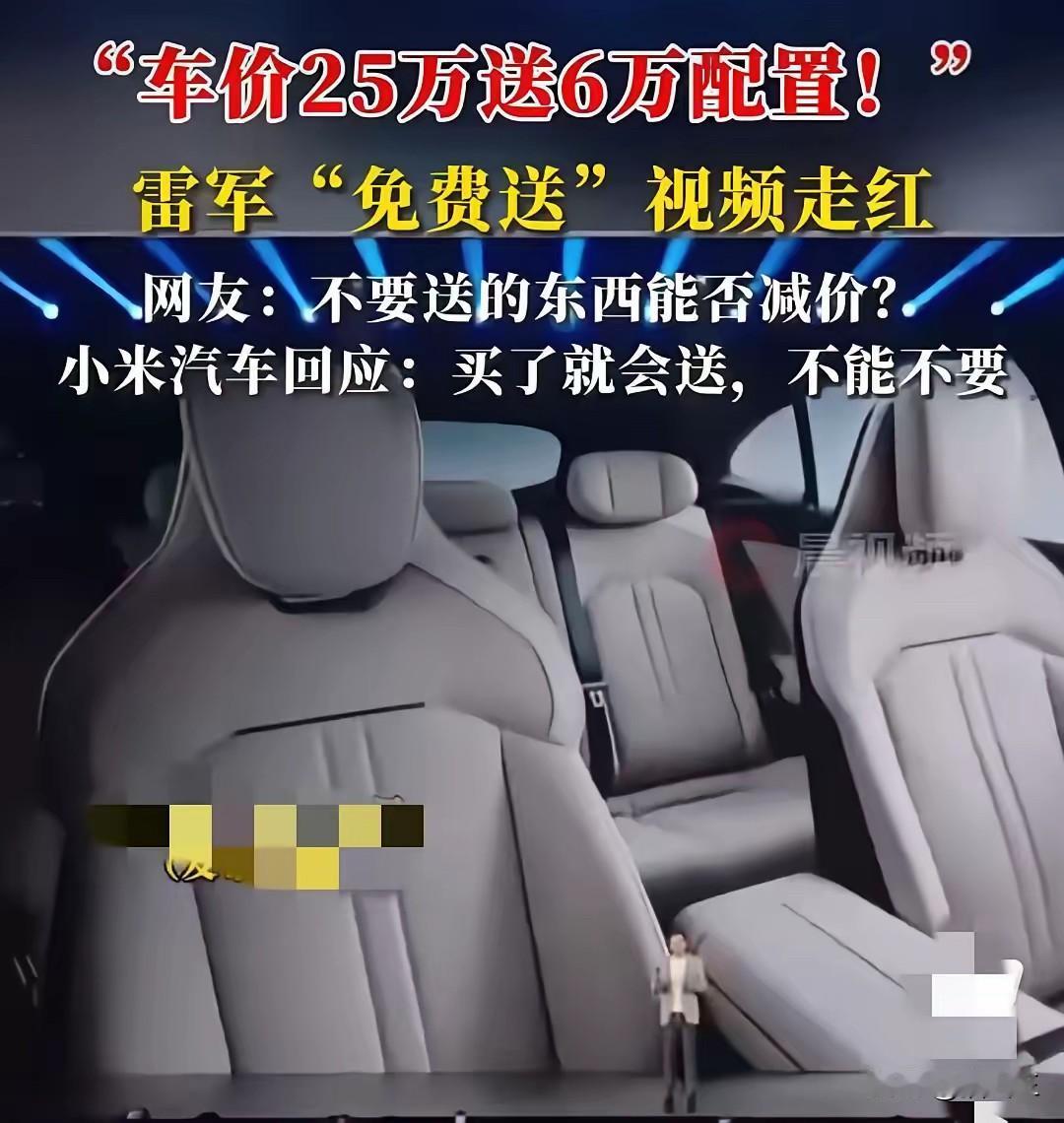

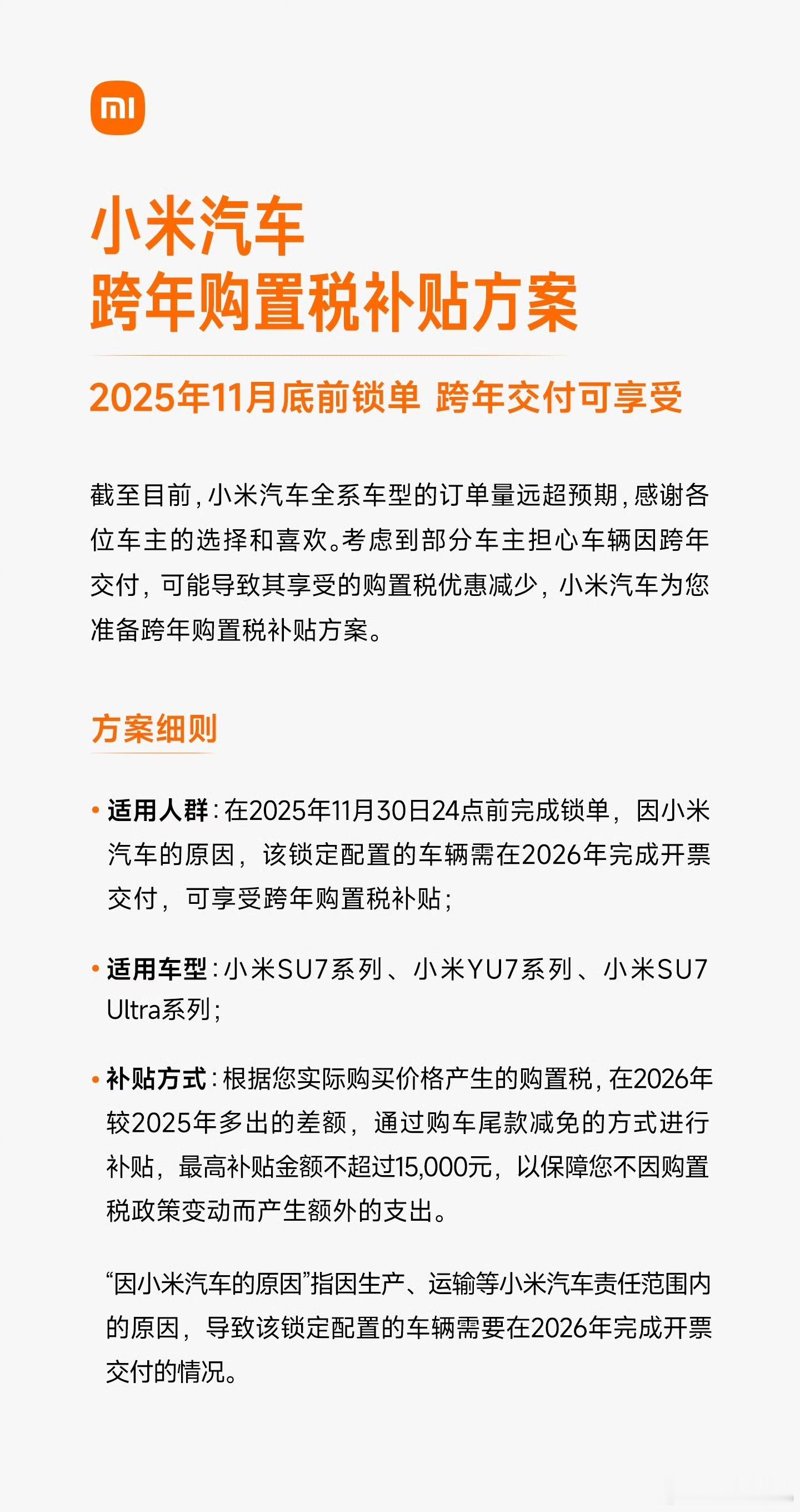

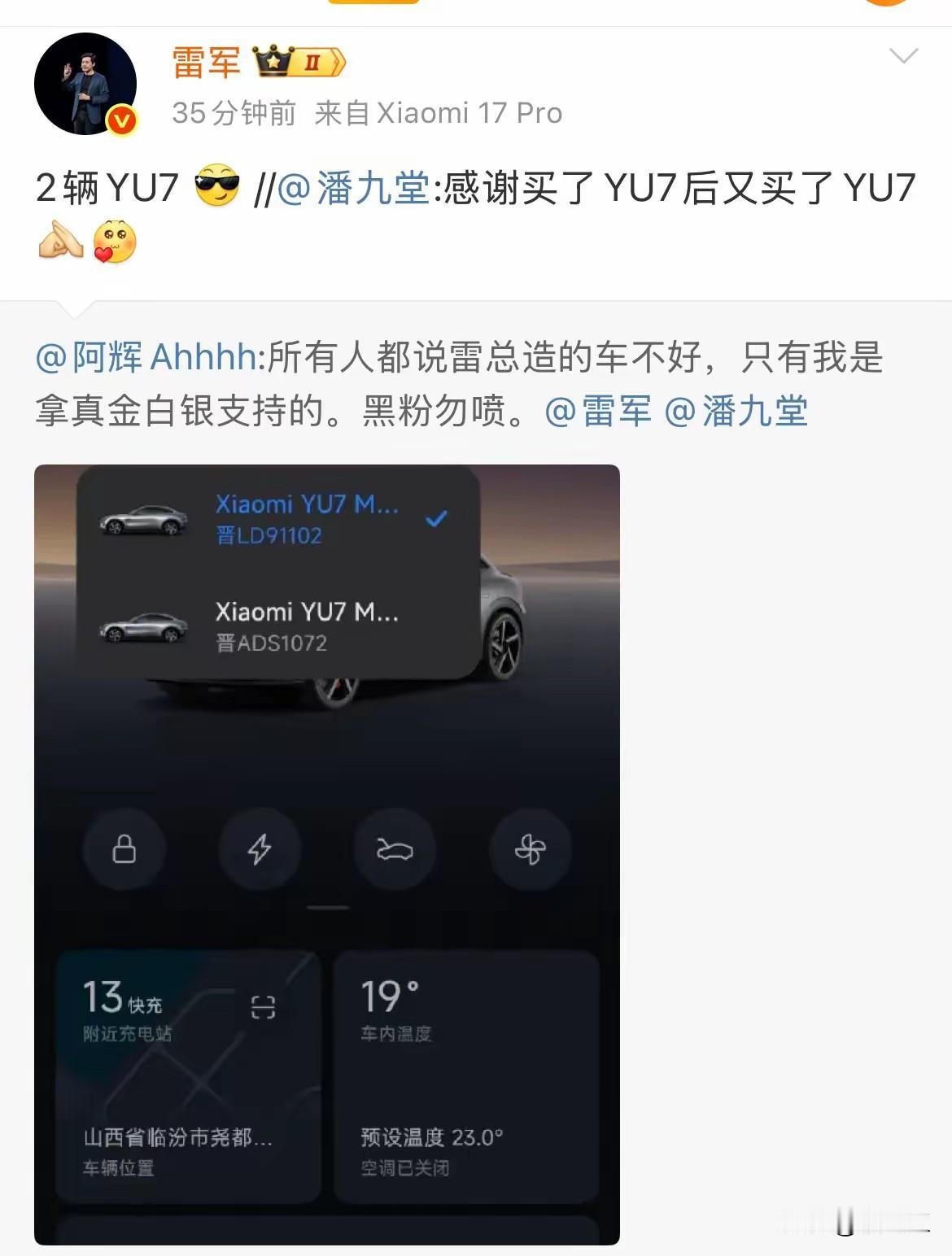

最近,小米汽车真的是被“全网黑”。很多人称,这是因为小米汽车抢了太多的人的饭碗,从SU7,到YU7,款款爆火,靠两款车,就杀透了整个新能源车圈,如今再曝YU9,那么三车将对众多的友商形成碾压之势。当然,这当然是原因之一,毕竟现在的新能源汽车竞争大,小米横空出世,确实抢了很多人饭碗,搞点小动作也正常。 市场竞争激烈确实是事实,但把小米遭遇的舆论风波完全归因于“被人眼红”,可能把事情想简单了。小米自己的一些做法,也确实给了别人讨论甚至批评的空间。想想看,SU7 Ultra那个选装价4.2万元的碳纤维前舱盖,被车主发现开孔更多是装饰作用,导流效率远不及宣传,这难免让消费者觉得诚意不足。还有那场引发广泛关注的成都交通事故,尽管警方确认驾驶员酒驾是主因,但事故后车门无法从外部打开、车辆起火的问题,确实再次触动了公众对新能源汽车安全的敏感神经。这类事件叠加起来,很容易消耗掉用户的好感和信任。 雷军自己也承认,“小米汽车成为全网被黑得最惨的品牌之一”。但咱们也得看看,这“黑”里面,有多少是纯粹的恶意攻击,有多少是基于产品实际体验的反馈和质疑。比如有车主反映,SU7标准版官方标称的CLTC续航里程在实际高速行驶下打折比较明显。这类关乎日常使用的真实体验,如果和宣传或预期有差距,用户表达不满是很自然的,不能全都算作“黑”。小米从手机行业带来的那套强调参数、热衷营销话术的“互联网思维”,在造车这件事上似乎有些水土不服。汽车是涉及安全的大宗消费品,用户对可靠性的要求极高,也更有能力去验证宣传的真伪。一旦营销承诺与实际体验出现落差,反噬的力量会特别大。 当然,不排除存在有组织的“黑公关”行为,这也是整个行业需要共同打击的毒瘤。但换个角度想,为什么小米汽车似乎特别容易上热搜、引发广泛讨论?一部分原因在于它天生自带流量。雷军的个人光环、小米庞大的粉丝基础,都让小米汽车的每一个动作都被放在放大镜下审视。这种“顶流”体质是一把双刃剑,享受了高关注度的红利,也得承受随之而来的更严格的舆论监督。任何一点瑕疵,在流量放大效应下都可能被快速传播。 说到底,新能源汽车行业的竞争,长远来看还得靠扎实的技术、过硬的品控和真诚的服务来赢得人心。如果自身产品能经受住考验,服务能让用户满意,那些没有事实基础的“黑料”杀伤力自然会减弱。对于小米汽车而言,在应对可能存在的恶意竞争的同时,或许更需要把精力聚焦在修炼内功上,用实实在在的产品力来回应一切质疑。毕竟,在汽车这个行业,用户最终投票的,永远是产品本身带来的安全感和价值认同。小米汽车 小米汽车SU7 su7小米汽车 小米汽车之争 小米汽车s7 小米汽车品质 小米汽车战略 小米汽车犹豫期 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。