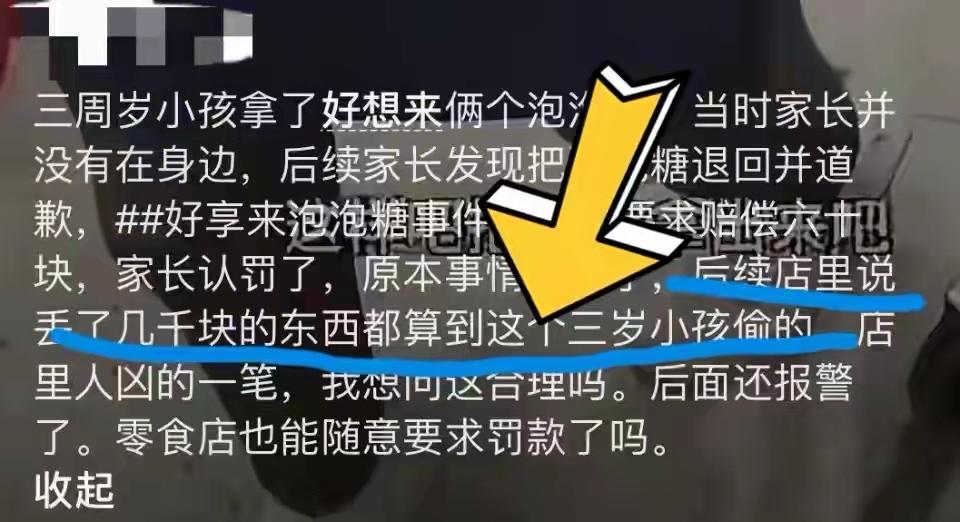

3岁孩子误拿6元泡泡糖,妈妈及时还回竟遭老板娘索赔10倍货款,妈妈老实赔偿后,不料老板娘毫无底线,竟给3岁萌娃扣上“偷拿6000元糖果”的巨大黑锅,并要求妈妈“赔钱”[震惊] 说实话这个新闻作者看了,简直都想打人了,强盗都不敢这么抢钱,但光天化日下,这老板娘却敢。在如今这个法治社会下,到底是什么让老板娘产生了:“能通过胡说八道污蔑小孩子,来狂讹家长一笔”的离谱幻觉?[what] 这起纠纷的核心,是商家滥用了其在消费关系中的优势地位。事件中,商家对两块价值约6元的泡泡糖索赔60元,这明显超出了商品本身价值。根据相关法律分析,商家并无行政处罚权,此类索赔若远超商品实际价值,则缺乏合理依据。在孩子母亲已主动归还物品并道歉的情况下,商家仍提出高额索赔,并进一步无端指控孩子涉及店内数千元商品损失,这无疑是将消费者置于弱势地位进行施压。 老板娘敢如此“信口开河”,某种程度上是赌家长“怕麻烦”的心理。她可能认为家长会为了息事宁人而接受不合理的要求。然而,这位母亲的处理方式非常得体:发现孩子误拿后立即返回道歉,并对最初的赔偿要求予以配合。当对方提出更离谱的指控时,家长冷静地要求对方出示证据,这是非常关键的一步。面对无法证实的指控,坚持要求对方举证是维护自身权益的正确方式。 给一个3岁的孩子扣上“偷窃”的帽子,既不符合事实,也可能对孩子的名誉权造成侵害。一个3岁的幼童,其心智发育尚未成熟,很难说其行为具有“偷窃”的主观故意。商家在没有任何证据(如监控录像)的情况下,公然将数千元的损失归咎于一个3岁孩子,这种指控是非常不负责任的。根据《中华人民共和国民法典》,民事主体享有名誉权,商家无端捏造事实损害他人名誉,可能需要承担相应的民事责任。 这类纠纷也反映出部分商家在处理此类问题时缺乏规范的流程和法治意识。理想的处理方式应是基于事实和证据:若怀疑商品损失,应核实情况,通过监控等证据说话,而非进行情绪化的指控。商家维护自身权益无可厚非,但必须在法律和道德的框架内进行。 这起事件最终惊动了品牌方甚至当地政府部门介入处理,也说明了事情并非简单的口角,而是涉及消费者权益保护和商家行为规范的典型事例。它提醒所有商家,经营行为必须守法诚信,任何试图通过夸大其词甚至诬陷消费者来牟取不当利益的行为,最终损害的将是自身的信誉和长远发展。孩子 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。