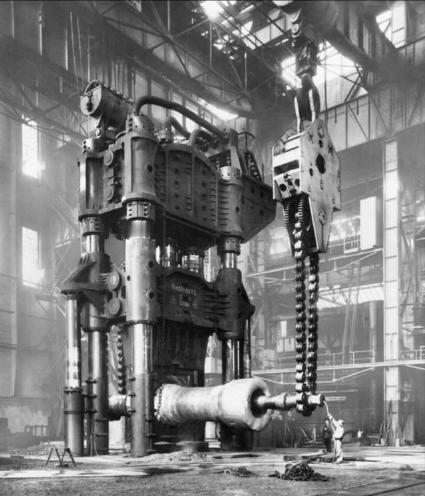

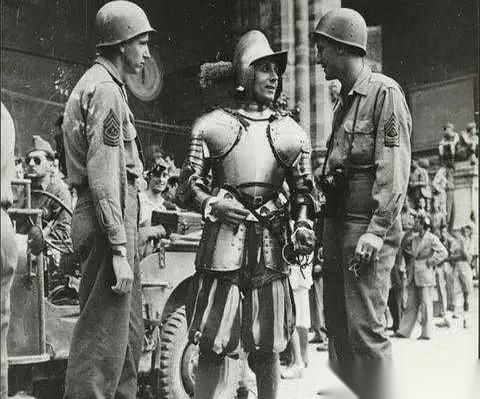

一位美籍华人表示中国人不要太自大,美国之所以去工业化,是因为钢铁,机电,军工,这些都是低附加值产业,进入战时,分分钟拉爆产量? 上世纪60年代那会儿,美国制造业在GDP里还能占四分之一多,1953年更是冲到过28.3%的历史峰值,但到2024年这占比就只剩8.5%了,不是美国造不出钢铁、机电这些东西了,而是人家早就算明白了这笔账。 钢铁这行当看着硬核,其实利润薄得像张纸,在本土生产更是处处受限,1980年美国出台的《综合环境反应补偿与责任法》,光环保罚款就能让一家中型钢厂一年白干,反观把工厂搬到劳动力便宜、环保要求宽松的国家,成本直接砍半还不用操心琐事,换谁都知道该怎么选。 美国钢铁公司作为行业巨头,早就把核心生产环节搬到了海外,本土只留下研发和高端特种钢生产线,靠着全球布局赚得盆满钵满,哪还愿意守着本土的老厂房干重体力活。 还有机电产业,普通的家电、小五金这些产品,生产过程要耗费大量人力,利润却低得可怜,美国企业才懒得费心,直接把生产线外包给东亚、东南亚的代工厂,自己只负责设计、研发和品牌运营。 而军工领域看着是硬核制造,其实美国早就把常规武器的零部件生产外包出去,本土只掌握核心技术和总装能力,平时看着生产线不多,实则是把低附加值的加工环节分流,集中精力搞高利润的核心部件研发,那些导弹的导引头、战机的发动机这些关键技术,始终牢牢攥在自己手里。 这背后,是美国资本对高附加值领域的极致偏好,硅谷的互联网公司、华尔街的金融巨头,赚钱速度比炼钢、造机器快多了,一套软件、一笔金融衍生品交易,利润可能比一家钢铁厂一年的产值还高,这种悬殊的利润差距,让美国资本毫不犹豫地投向了高附加值领域。 那些觉得美国去工业化就是工业衰退的,纯属没看透人家的算盘,这根本不是能力不行,而是人家主动选择了“躺赚”模式。 美国从来没放弃过战时扩产的能力,反而早早就搭建好了一套完善的工业动员体系。早在朝鲜战争时期,美国就出台了《国防生产法》,把全国的工业企业都纳入动员计划,平时给这些企业提供国防订单,让它们在技术、设备、人才上提前做好准备,一旦进入战时状态,就能迅速转产军品。 二战时期的“民主兵工厂”神话就是最好的证明,当时美国把1000多家汽车企业迅速转向军需生产,通用汽车关闭民用生产线后仅29天就开始生产军需品,最终贡献了全美10%的军需物资,从飞机发动机到坦克配件样样都造。 现在的美国依然保持着这种动员能力,波音公司为了配合“爱国者”导弹扩产,专门在阿拉巴马州扩建了3.5万平方英尺的厂房,引入自动测试和焊接机器人,产能直接提升30%,洛克希德・马丁也计划到2027年将PAC-3导弹年产量提高到650枚。 这些准备都不是临时抱佛脚,而是长期规划的结果,美国国防部会定期对动员企业进行审核,更新生产设备调查表,把武器装备的生产项目和数量提前落实到具体工厂,甚至连转包商都提前规划好,确保战时不会掉链子。 而且美国的工业基础并没有消失,只是从“全能型”变成了“高精尖型”,特种钢材、精密仪器、芯片这些战时急需的核心物资,本土产能依然充足,只要需要,那些平时生产民用产品的工厂,就能迅速切换到军品生产线。 美国的去工业化从来不是“去工业”,而是“去低附加值工业”,把脏活累活外包出去,自己牢牢掌控产业链的最高端,既赚了大钱,又保留了核心生产能力。 那些觉得美国没了钢铁厂就造不出武器的,纯属想当然,二战时美国能在短短几年内生产8.6万辆坦克、28.6万架军用飞机、141艘航空母舰和410亿发子弹,靠的就是这种“平时藏力,战时发力”的模式。 现在的美国,一边让其他国家替自己生产低利润产品,一边在背后偷偷强化战时动员体系,更新生产线、储备战略物资、完善法律法规,看似制造业占比下降,实则是把力量集中到了最关键的地方。 这种精打细算的布局,远比守着一堆低附加值工厂要高明得多,毕竟在全球化时代,谁还愿意傻傻地干重活赚小钱,而放着高利润和战略主动权不抓呢? 美国的算盘打得精,就是因为早就看透了这一点,所谓的去工业化,不过是一场高明的产业升级和战略储备,等到真需要的时候,那些被认为“消失”的产能,自然会以更强大的姿态爆发出来。