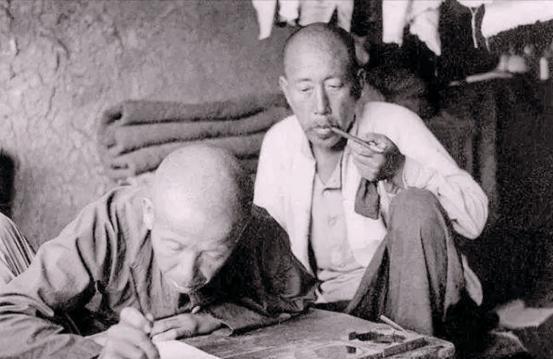

1970年,济南军区司令杨得志上将收到一封信,内容为:“老首长,实在没有办法,才给您写信求助,”署名为“调皮鬼”,杨司令读完信后,气愤地讲:“他14岁参加红军,因为身负重伤回乡,现在却连饭都吃不上。” 杨得志上将坐在办公桌前,翻开那封信,信纸泛黄,字迹歪斜,落款处只有三个字:“调皮鬼”,他读完之后,久久没有说话。 信的每一行,都像是在述说一段被尘封的往事:一个十四岁参军的红军战士,如今生活贫困,连温饱都成问题。 他突然记起那个外号,那是几十年前,在战火连天的日子里,一个年轻人凭着机灵劲儿赢来的称呼。 那一年,他们在江西组建红一团,一个少年自告奋勇来当通讯员,个子小,跑得快,总是惹人笑,杨得志觉得他灵气十足,随口喊了句“调皮鬼”,从此这个名字就跟了他一辈子。 朱道东是江西人,出身贫寒,家里只有几亩薄田,小时候在县城当剃头学徒,靠手艺糊口,1931年冬,红军进村,他看到部队纪律严明,主动帮红军理发,还拒绝收钱,那一刻,他萌生了参军的念头。 入伍后,他被编进团部当通讯员,每天在枪声中穿梭,递信、传令、送情报,年纪小,却总冲在最前头。 长征途中,他爬雪山、过草地,从不掉队,战友们说,这孩子不怕苦也不怕死,杨得志在每次点名时,习惯多看他一眼,担心他跟不上队。 可每次,他都笑嘻嘻地站在最后排,像是在向首长示意自己还在,1935年,他们到达陕北后分开,杨得志被派去学习。 朱道东则去了冀中抗日前线,那里的战斗异常惨烈,1942年的一场攻坚战,他带头突击,被敌军子弹击穿颈部,昏迷数日,部队救下了他,却没能救回他的健康。+ 伤好后,他说话艰难,脖子几乎不能转动,为了不拖累部队,他主动申请复员,组织劝他留下,他只说了一句:“我不能再打仗了。” 随后,他回到延安,摆起剃头摊,每当有伤兵来理发,他从不收钱,几年后,杨得志返延安,街头偶遇这个“调皮鬼”,多年未见,两人都红了眼。 杨得志安排他到后方部门工作,算是给他一份安稳的生活,不久后,战事升级,部队南下,朱道东旧伤复发,与大部队失联,他独自一人沿途乞讨,历经数月,回到了江西老家。 新中国成立后,他仍旧尽力为地方武装服务,协助剿匪、维持治安,但因没有文化,也没人能为他证明身份,最终编制被撤销,生活陷入困境。 几十年间,他靠替人剃头、修鞋维持生计,身份模糊,待遇无望,直到那年,他的老战友余某路过瑞金,才发现了他的处境,于是,余某代笔写信,署名:“调皮鬼”。 信件从江西一路送到济南,那一刻,杨得志所有的记忆都被唤醒,他想到长征路上那个提着小包奔跑的少年,想到冀中前线那个受伤后仍坚持传令的身影,他拿起笔,写下批示: “朱道东同志,十四岁参加红军,翻越雪山,身负重伤,主动复员,他的身体就是最好的证明,应立即落实待遇。” 随信,他寄去几百元钱,那笔钱在当时并不多,却足以让朱道东渡过难关,不久后,信件回到江西,地方政府接到军区指示,派人调查,很快确认朱道东确为老红军。 身份恢复,待遇重新落实,政府为他安排住所,发放生活补助,还定期派人探望,消息传开,乡亲们都说:“红军没忘人,”朱道东再次拿起剃刀,为前来探望的干部免费理发,那是他表达感激的方式。 晚年的朱道东生活安稳,常在村头讲述当年红军的故事,每当有人问他与杨得志的关系,他总说:“我们是战友。” 1978年,他在瑞金去世,安葬在当地烈士陵园,墓碑上没有高调的头衔,只有一句简单的铭文:“红军战士朱道东。” 这件事后来传遍了军内外,人们谈起时,都被那份跨越数十年的战友情打动,杨得志没有把“调皮鬼”忘记,他在位高权重之时,仍愿为一个老兵奔走,这不仅是感情,更是一种责任。 朱道东的命运,也让人们重新理解“红军”的含义,那一代人中,有无数像他一样无名的士兵,在硝烟散去后默默归于平凡。 杨得志的举动体现出他对老战士的尊重,也展现出将领的格局,他懂得,一个国家的力量,不在头衔,而在每一位曾为理想流血的人。 几十年过去,“调皮鬼”这个外号仍在人们口中流传,它不只是一个称呼,更是一段跨越时间的友情,一段真实的历史见证。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!