坎坷的过渡:苏二七飞机火控雷达(二)

一维电扫平板缝隙天线迟迟无法满足技战术指标,而一九八三年苏二七一阶段联合国家试验即将全面展开,促使无线电工业部、航空工业部、前线航空兵决定在米格二九火控雷达基础上换用1075毫米天线构成苏二七RLPK-27综合火控系统。当事人都明白这是技术上的倒退,尤其是跟十打二的设想化为泡影,但时间不等人,只能提前、不能推迟的国家试验不允许苏二七再有什么差错。

一维电扫天线直径略小,平板缝隙构型相对轻薄。换用硕大的吸尘箱式1075毫米变态卡塞格伦天线需要对飞机作少许改动。方案是把雷达罩从根部往前延长100毫米,雷达罩整体上更粗更长,形成苏二七往下倾斜“大鼻子“的独特外观。这样改动一定程度上会影响飞机大迎角横侧稳定性,因为雷达罩引起的不对称涡更加强烈。迫于形势,此类小问题已来不及深入研究、修改。

一九八二年八月份T10-4原型机首先装上“新”雷达-直接从米格二九上拆下来的RLPK-29,试飞证明雷达可以在飞机上正常工作。随后T10最后两架原型机:T10-10和11换用加长雷达罩,装上1075毫米天线雷达进行国家联合试验鉴定试飞。T10S原型机中T10-17在一九八三年初率先安装1075毫米天线雷达,此后苏局先后动用十几架原型机进行雷达火控系统深入试飞、完成国家联合鉴定试验,可见工作紧迫性及重视程度。

国家联合鉴定试验一阶段于一九八三年夏季结束,试验中RLPK-27暴露出可靠性低的问题,西蒙诺夫称406次飞行完成90个考核项目,也就是大部分架次雷达没有正常工作,雷达平均无故障间隔飞行小时MFHBF很低,换算成平均无故障工作时间MTBF只有几小时。这与雷达本身复杂、可靠性不高有一定关系,试飞飞机少、工作强度大是另一个因素。“同相加速器科学生产联合体“未能按时交付试飞所需的所有雷达。

尽管如此,RLPK-27还是完成了一些关键科目试飞。首先是雷达探测距离达到初始技战术要求的80到100千米,实测对米格二一大小的目标迎面探测距离95公里。目标截获跟踪距离60到75千米,亦符合技战术指标要求,基本可以发挥R-27ER导弹远端射程优势。高脉冲重复频率、中脉冲重复频率两种波形分别进行迎面探测、后半球探测试飞,边跟边扫模式得到验证,随后进行了几次导弹发射试飞。鉴定试验总体上是成功的,暴露的问题也需要后续改进,特别是雷达交付数量要按照计划进行。

一九八四年开始苏二七火控系统其他组成部分陆续完善中,OEPS-27光电雷达与RLPK-27的整合工作持续推进,火控系统Ts-100计算机软件经过几次修改逐渐达到可用状态,飞机最主要的空战武器:R-27ER试射获得成功,R-73近距格斗导弹也准确击中了目标。雷达火控系统总算跟上了飞机进度,一九八四年下半年已经可以交给军方飞行员进行理论改装训练。一九八五年前线航空兵第六十歼击航空兵团率先接收两架生产型苏二七,并成功进行靶试。

从一九七五到一九八五年,苏二七火控雷达研发过程整整持续十年。相比对手APG-63一九六八年开始研发、一九七三年即交付使用的短短五年时间,RLPK-27研发过程中错误的技术路线浪费了大量时间,最后只得部分照搬米格二九火控雷达才满足苏二七的整体进度要求。就一九八五年服役的雷达来讲,RLPK-27技术水平仅与部分欧洲同行基本相当,而落后于美国同时期产品,与苏联超级大国的形象并不相称。有鉴于此,苏二七改进型飞机T10M决定使用平板缝隙天线雷达代替原雷达,九十年代又发展出雪豹等无源相控阵雷达,这是后话。

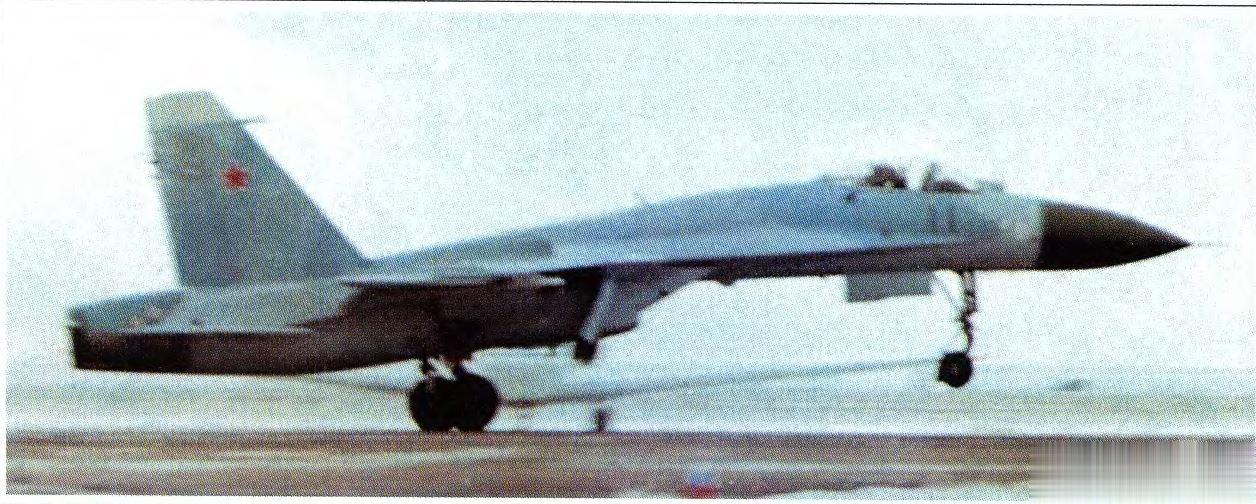

图123:原天线罩的T10-5原型机与改天线罩的T10-10、11原型机对比,后两者作为不成功的s形机翼原型机,为火控雷达的鉴定试飞立下汗马功劳。

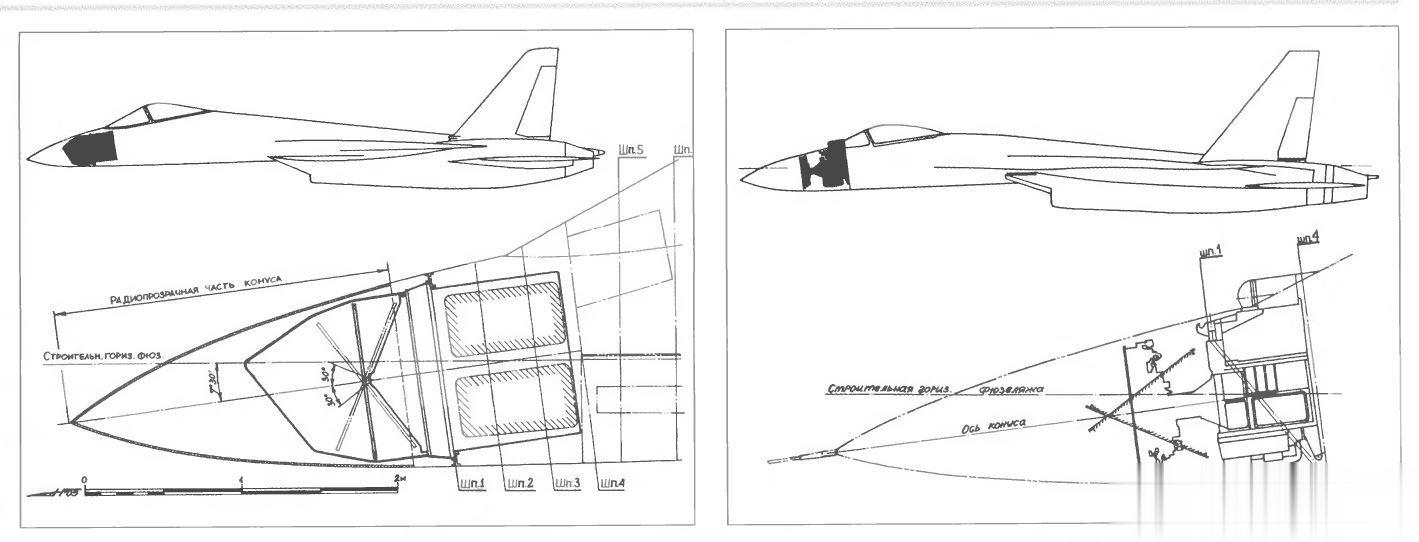

图4:七十年代初苏二七雷达草图,当时还是类似蓝宝石系列的雷达天线。一九七七年草图换成一维电扫平板缝隙天线。

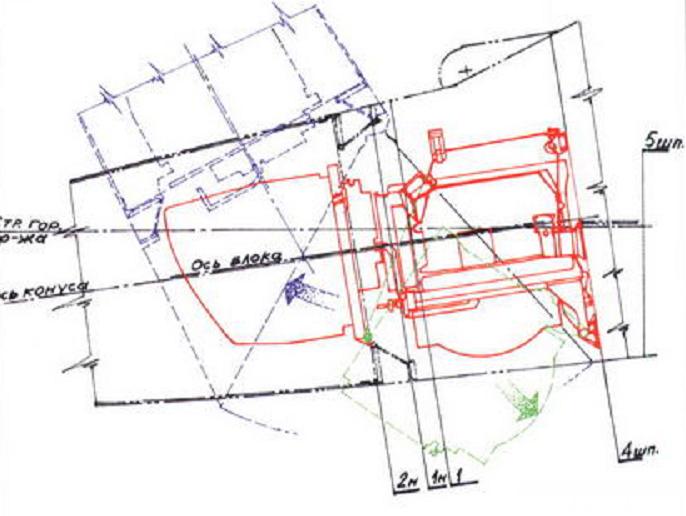

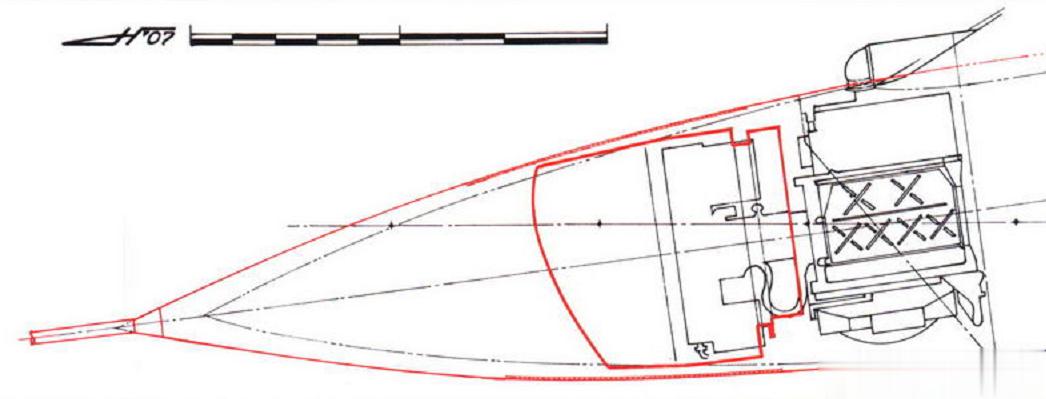

图56:米格二九no19雷达安装在苏二七上的草图,以及原雷达罩和改雷达罩的对比。

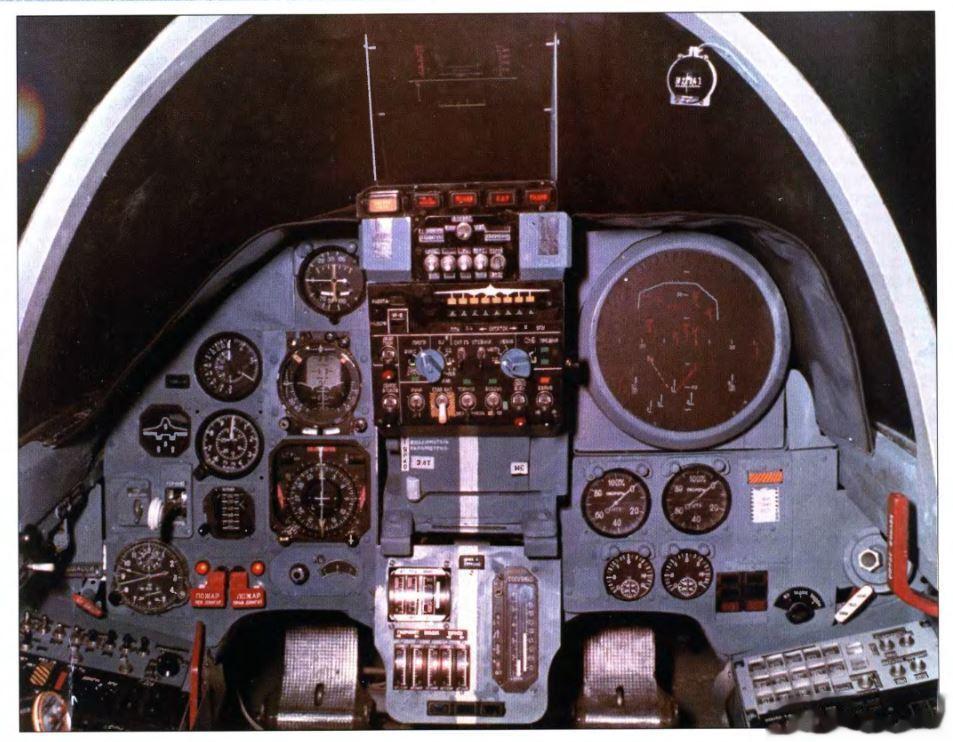

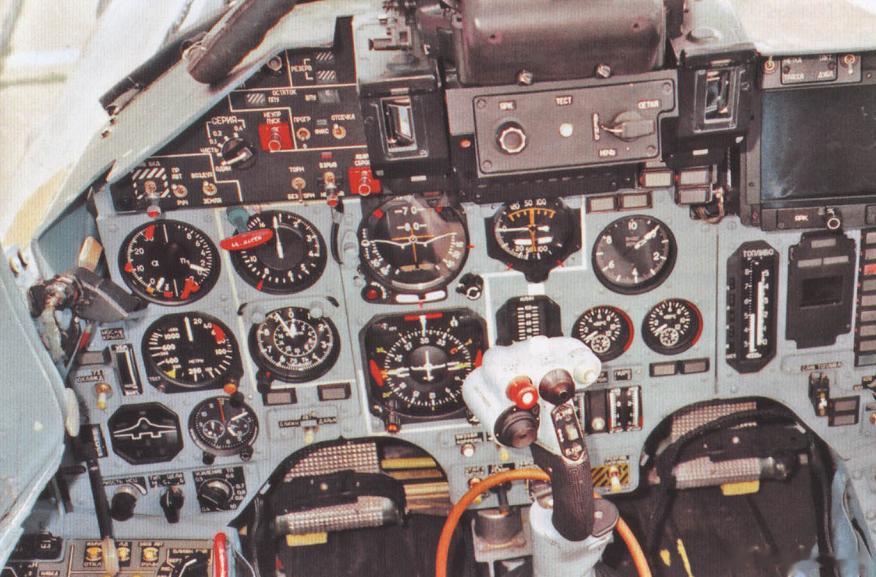

图78:T10原型机座舱与T10S座舱,前者雷达显示屏类似米格三一、雄猫的圆形屏,后者改成和米格二九一样的方屏。

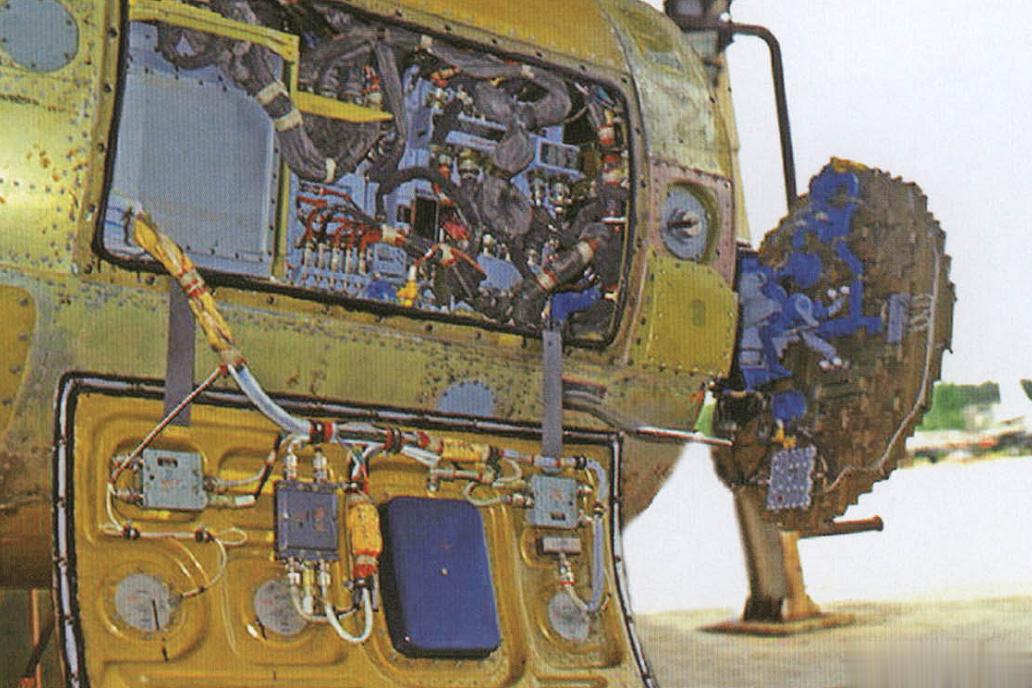

图9:旧苏三五的no11平板缝隙天线雷达,后改为no11m雪豹用于印度苏三零飞机。

未完待续