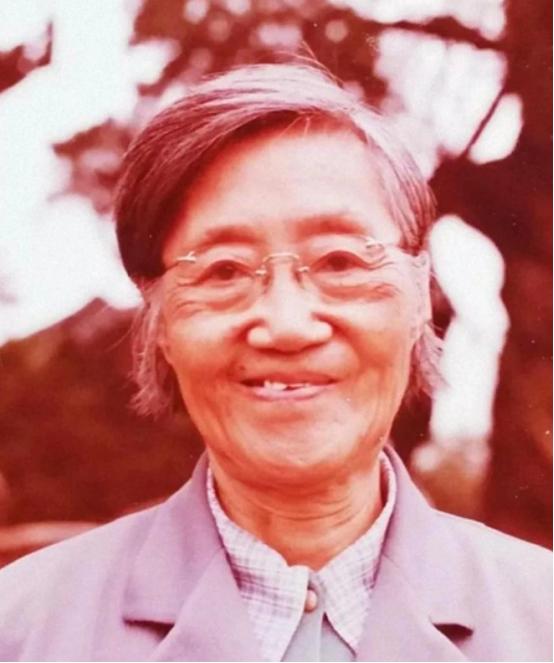

1960年,北大才女王承书狠心抛弃丈夫和孩子,从此音信全无。17年,当看到满头白发的王承书时,子女们抱着她大哭:“母亲,你是我们的英雄,这些年你辛苦了!” 18岁那年,王承书独自一人踏进了燕京大学的大门,成为物理系仅有的女性新生,这一切对王承书来说既是荣耀也是挑战。尽管面临巨大的压力,但她依然坚持不懈地学习,夜以继日地钻研物理学,她的努力没有白费,毕业时她荣获了金钥匙奖,并以班级第一名的成绩毕业。 在校期间,她遇到了志同道合的张文裕,两人结为伴侣,携手共进。然而,随着战争的爆发,王承书深感国家的脆弱与自己的责任,她决定远赴海外深造,希望有朝一日能为国家的科技进步贡献自己的力量。在国外,王承书不仅获得了巴尔博奖学金,更在科研领域取得了显著的成就,受到了世界级物理学家乌伦贝克的高度评价。 新中国成立后,王承书与许多海外留学的科学家一样,满怀激情地选择回到祖国。尽管回国途中遭遇重重困难,但她的决心从未动摇。回到祖国后,王承书立即投身到科研工作中,虽然国内的科研条件与美国有着天壤之别,但她始终怀抱着一颗无怨无悔的心。 1960年,面对国家原子弹研究项目的重大挑战,王承书在收到钱三强的邀请后,毫不犹豫地加入了这项高度保密的任务。她深知参与此项工作意味着要与家人割裂联系,甚至可能永远无法再相见,但为了国家的安全与尊严,她义无反顾地选择了牺牲个人的小家,投身于国家的大义之中。 在接下来的岁月里,王承书仿佛从这个世界上消失了一般,她全心投入到了原子弹和氢弹研究工作中,家人无法联系到她,只能从偶尔传来的风声中感受到她的存在。她的付出和努力,为我国的原子弹和氢弹研究做出了巨大的贡献,为国家的安全和发展立下了汗马功劳。 王承书深入参与的这项高度保密的科研工程,不仅要求她具备卓越的专业知识,还要求她有超乎常人的毅力和牺牲精神。在那个特殊的时期,国家的安全和发展需要每一个科学家的全力以赴,而王承书正是这样一位无私奉献的科学家。 她所在的研究团队常年与外界隔绝,工作在偏远而秘密的基地里。尽管条件艰苦,但团队成员之间的合作精神和对科研的共同热爱让这些艰难变得微不足道。在王承书的带领下,团队克服了一个又一个科研难题,为我国原子弹和氢弹的研制工作贡献了关键技术。 经过连续不断的努力和试验,王承书与团队终于在1964年见证了我国第一颗原子弹的成功爆炸,随后又在1967年见证了第一颗氢弹的爆炸。这两项成功的试验,标志着我国成为世界上拥有核武器的国家之一,极大提升了国家的安全保障和国际地位。 尽管王承书在这一过程中发挥了举足轻重的作用,但她从未向外界透露自己的贡献,她始终坚持一个科学家应有的谦逊和低调。即便在最艰苦的时期,王承书也从未有过任何怨言,她总是将国家的需要放在个人的前面,用自己的实际行动诠释着对祖国的深情和忠诚。 长年累月的高强度工作和生活在高度紧张的环境中,对王承书的健康造成了严重的影响。她的身体状况开始逐渐下滑,但即便如此,她依然坚守在科研的第一线,直到病情变得不容忽视。在团队成员和家人的强烈要求下,王承书才勉强同意进行治疗,暂时离开了她心爱的科研工作。 尽管身处医院,王承书的心依然在科研上。她经常通过电话和书信,向团队传达自己的想法和建议,她的精神成为了团队不可或缺的力量。王承书对科学的热爱和对国家的忠诚,激励着每一个团队成员不断前进。 1977年,当看到满头白发的王承书时,子女们才得知母亲当年抛下他们的原因,抱着她痛哭起来:“母亲,你是我们的英雄,你辛苦了!” 直到1994年,王承书因病去世,结束了她波澜壮阔的一生。她虽然离开了这个世界,但她的精神和贡献将永远留在人们心中。她用自己的一生证明了一个科学家的伟大,她的故事成为了激励后人的力量。 王承书的去世,引起了社会各界的广泛关注。许多人通过各种方式纪念这位伟大的科学家,她的故事被写入教科书,激励着一代又一代的年轻人。国家为了纪念王承书对我国科学事业所作的巨大贡献,特别设立了以她的名字命名的科研基金,支持我国的科学研究和年轻科学家的成长。 王承书的一生,是对科学事业无限热爱和对国家深沉忠诚的完美诠释。她虽然离开了我们,但她的精神、她的故事、她的贡献将永远被铭记,成为激励着我们不断前行的力量。王承书,这位为国家安全和发展做出了无法估量贡献的女科学家,她的名字将永远照耀在中国科学史上,她的故事将永远激励着后来人为国家的繁荣和强大不懈努力。