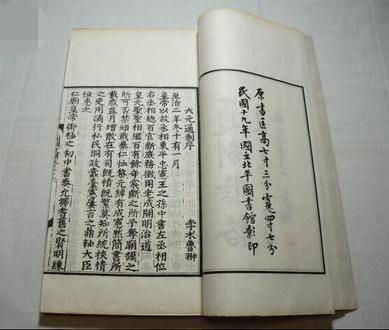

探究元朝法制体系构成 唐朝有“律”、“令”、“格”和“式”,宋朝有“敕”、“令”、“格”和“式”,但到了元朝,其“律”和“格”却无人知晓。在元代法律史学的探讨中,对元代法律制度的界定一直未得到应有的关注,元代法律的形态和性质以及不同法律之间的相互联系,也呈现出一片混乱和错综复杂的局面。 鉴于上述情况,为使之更好地了解元代法律,笔者将借助对元代法律史的现有的研究结果和原有的资料,着重对其组成、各种法律属性和它们之间的关系进行深入分析,从而建立一个比较合理的元代法律制度,并以此来对元朝法律的基础观点进行再思考。 《大元通制》是元朝在这方面最具代表意义的一部法律。它的全部内容已经失传很久。但从现有的相关材料中,我们可以看出这本书的编写和主要内容。 明太祖说:“唐、宋,各有一条法律可判,唯元不仿古制,以当时所做之事情为判条。”这句话包含了两个信息:一是判条的作用。二是条子本身就是一种“法”,而不只是一种“法规”的“编纂”。 《事林广记·刑法类》中收录了元朝增加的《诸条格》,共有二十六条,其中包括了强奸、强盗、偷盗、盗墓、放火、打伤、贩卖、聚众、屠戮、赌博、婚姻、房产等罪名,这些罪名,都包含了犯罪的罪名和法律内容,按照现在的刑法典来看,这些罪名都是非常严格的刑罚。 因此,从上面的例子可以更好地确定,条格具有多种法律作用,如行政法、民法和刑法,它是一种综合性的,可以囊括整个元代的各种立法结果。 至于条格性,则可以在《大元通制》和《至正条格》的量化考察中,得到更多结论。《大元通制》以“窄条”最多,约为45%,而“刑事”为“宽条”只有27%。《至正条格》所收的“窄条”数量也最多,约为60%,约有37%的“断条”数量。 从现有《通制条格》中可以看出,该条主要是以行政法为主,同时也包含了一些民事法律,只有少数的一些具有刑罚特征。《至正条格》是以《大元通制》为依据修改而来,其中许多条文与律例有异曲同工之妙。 可见,《大元通制》和《至正条格》均属于以“行政性法律”为主的法律体系。因此,我们可以得出结论:在元朝,每一个阶段都将行政法的制订当作了其法律的中心,条格所呈现出的是“以行政法为主要,刑事法为其主要内容,众法合一”的特点。 以《大札撒》为中心,《蒙古法》与《条格》共同构成了的《蒙古法》,并由此构成了其特有的《札撒》与《条格》两大法系。 由于条令的广泛性,其内部还可分为条令(狭义)、判例和法令三个子系统。 笔者认为,通过对这一制度的构建,可以更好地把握元朝法的整体面貌和特点,以明晰各类法之间的相互联系。《札萨》确定了一国的政体面貌,为一元时期的至高无上的法律。 “条格”作为“萨满”的一个重要组成部分,从某种程度上来说,就是吸收了中原地区的汉地和其它的法文化因素,从而改进了蒙古国的法,也是蒙古政府借助中原地区法,以确立蒙古民族的“最高权力”,从而增强了蒙古民族“最高权力”的一种战略。 笔者相信,这一制度的建立,也有助于对元史学者,关于元朝法的一些根本认识进行重新思考。 蒙古法律以“大扎撒”为中心的法律体系,对元朝法律体系的作用,以及对“条格”产生原因的忽视,还是一个有待考证的问题。 参考文献: 【1】蔡凤林:《析议元代蒙古族吸收中原文化的有限性——农牧文化结合繁荣中华文化的典范》,《中国边疆史地研究》。 【2】《(世祖)皇帝登位诏》,《诏令》卷1,《元典章》,第120页。 【3】《元典章》一,第121页,台湾影印本。 【4】《元史》卷5《世祖纪二》,第99页。