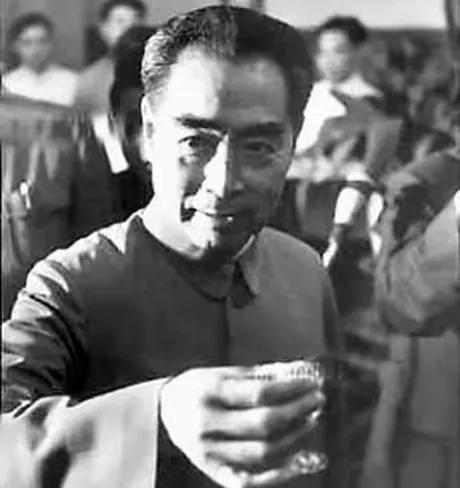

1961年,周总理前往江西调粮,可当地存粮也很紧张。总理在晚宴上提出:“我喝一杯酒,你们就多调1亿斤粮食,如何?” 原来,周总理此番与江西省委书记刘俊秀提条件,是为了给正处于饥荒状态的河南、山西、山东等省份筹集粮食。 那么,总理为此喝了几杯酒,又为三省多争取了多少斤粮食? 事情还要从1960年说起。 自然灾害频发导致了大规模的粮食减产,有些地方甚至因此颗粒无收,尤其是河南、山西、山东等产粮大省。 见此情形,中央决定要从粮食丰收的省份向受灾严重的省调粮。调粮名单中,江西省名列其中。 为什么是江西省? 在1954年的长江水灾期间,江西毅然决定外调出8亿斤粮食以支援受灾地区。 到了1959年,当缺粮的局势初步显现时,尽管江西本地粮食储备也并不丰裕,但江西人民依然展现出了无私的精神,主动降低自身的粮食供应标准,向外调出了高达13亿斤的粮食。 到了1960年,这个重大的调粮任务又落在了江西省的肩上。 “江西省人民受苦了!但这场特殊的战争还得打下去!”周总理在南昌视察工作时,对江西省委第一书记杨尚奎说道。 “你们能否再增调3亿斤粮食,帮助我们的兄弟省份渡过难关?” 听罢,杨尚奎面露难色。 周总理怎能不体谅江西省的调粮压力,可是其他省份正在饱受饥荒、挨饿受穷的群众更让他心如刀绞。 他也清楚,每个省份的粮食余量都很紧张,一下给江西省这么大压力,肯定无法很快消化。 正当周总理为此事担忧时,杨尚奎在南昌的一所招待所里举办的接待晚宴打开了他的思路。 在去赴宴的路上,周总理的心里已经有了想法:他打算“以酒换粮”。 宴会进行中,周总理与杨尚奎的夫人水静比拼喝酒。 据记载,水静的酒量可以与周总理旗鼓相当,都是千杯不倒。觥筹交错、推杯换盏间,两人的较劲的兴趣逐渐消失,便放弃了这场比拼。 “江西是个好地方!既是鱼米之乡,又是南昌起义老革命根据地,这些年,你们工作抓得不错,粮食产量很多啊!” 谈笑间,周总理将宴会上话题拉到粮食方面。 “总理过奖了,我们还需要继续努力。”杨尚奎谦虚答道。 这时,负责江西农业生产工作的刘俊秀站出来给周总理敬酒。 “总理,南昌是革命的标志!是人民军队诞生的地方,来到这里,您不多喝几杯?”刘俊秀边敬酒边说道。 至此,大家的心里话仿佛被说了出来,一起叫好,非常希望周总理喝下这杯酒。 听到此话,周总理灵机一动,一个想法便出现在了他脑海中。 “喝酒可以,俊秀同志,我喝一杯,你就得答应我一个条件!” 刘俊秀晓得周总理的酒量,连连答应道:“没问题,总理,我全都答应!” 听闻,周总理一笑。瞬间,三杯酒下肚,总理也说出了他的条件。 “俊秀同志,这三杯酒我不白喝,我喝一杯酒,你们江西省外调的粮食就要增加一亿斤,我干了三杯,就是增加三亿斤粮食,你答不答应呢?” 听到这,刘俊秀突然感觉有些口干舌燥,瞬间压力骤增,手中的酒杯突然变得无比沉重,也顿时感到自己这个农业部负责人肩上的担子又沉重了几分。 看着刘俊秀脸上纠结犹豫的表情,周总理拿出了杀手锏: “可不能变卦啊!三亿斤粮食就是三亿斤粮食,大家都可以作证,我们一醉方休!” 仔细盘算了一下省里的余粮之后,刘俊秀还是犹豫地捏着手里的酒杯。 在杨尚奎的委婉提醒下,他咬了咬牙,举起了手中的酒杯,将杯里的酒一饮而尽。 “好!三亿斤就三亿斤,国家有难我们应该大力支援,说一不二!” 人群中起呼声四起,总理的脸上也终于露出了笑容。粮食问题就这样被周总理巧妙地“赌”赢了。 大爱无私,周总理为人民竭尽全力、鞠躬尽瘁的精神将激励一代又一代华夏儿女砥砺前行。

闲来观心

温柔的命令

qqzy945

江西口粮都不够

小松 回复 07-05 10:29

这个是肯定的,但临省应该更缺!但那时革命前辈为民,也是大公无私。

Change 回复 07-05 11:38

不够总比别的省没得吃好

4821828

那个时候真难!到了七十年代各地建设化肥厂、农药厂,粮食产量稳定下来就好多了。

没有昵称的祟祟 回复 07-05 11:49

主要是杂交水稻的出现

4821828 回复 没有昵称的祟祟 07-06 13:10

新中国“四五计划”要求各省进行“五小”即小钢铁、小煤矿、小机械、小水泥、小化肥项目建设。主要满足农业生产需要的能源、物资、水利设施农机……需要。同时也完成了从省到县的基本工业化。改革开放以后乡镇企业崛起的基础也在于此。

风起千千结

一心为民

用户11xxx67

这就是总理伟大之处,以德服人。

朱哥

周总理被老外称之为(用最温柔的口气,说最锋利话)

唐宋元明清

粮食这座大山压了中国这么多年,建议国家放弃产粮省份的耕地红线,各地自己发展厂矿企业,提高就业率,一亩地5年的收成才能顶住工人一个月的工资。现在已经不需要粮食了。

排队做核酸 回复 07-05 18:33

放开耕地红线?民以食为天,耕地不能丢

cuizhoujiayi 回复 07-05 17:51

别瞎说八道了

富土康张全蛋

为啥在河南出门碰见朋友熟人会问吃了么,那是因为之前老一辈饿怕了

用户13xxx98 回复 07-05 18:35

山东也是这样打招呼。改革开放之前,能吃饱就是农民最大的目标。

汉武大帝

省里关键时刻就得主动替中央分忧,别说喝酒,就是一滴酒不喝,任务也必须完成。

九幽十类尽除名 回复 07-05 15:35

主要前面已经调过好几次了,总理自己也有点不忍心,但为了全局又没别的办法

过眼云烟 回复 07-05 07:16

总理只是给他们一个台阶下,这叫以德服人

blue marlin

总理伟大!一心为民!

用户10xxx41

总理的酒量,许世友见了也得哆嗦。

用户17xxx84

不容易啊,华夏民族中华民族吃饱饭的日子也不过短短几十年

四哥视野

谢谢总理!心疼总理!!!也感谢江西老表

希希

所以以后别老是调侃环‘江西’什么什么的了,江西不光有‘英雄城’,我觉得还是英雄省。从井冈山到建国后所做的所有贡献[玫瑰]

黑山白水

鞠躬尽瘁,死而后已

~~

所以我们称江西的兄弟为老俵

小智

江西的担当!任何时候江西都还是自觉的扛起责任的大旗!

晓风残月

自然灾害

无法显示

艰难岁月,都不容易

胡桃夹子

人无完人,周总理除外

刘枫

为国出粮这事,江西从不含糊!能跟江西并肩的也就四川了!

用户16xxx03

江西人民不容易

姬圭晱

赞叹地藏菩萨,吉祥如意。

用户34xxx00

虽然是总理机智调的,但那些被支援的地方人民请千万别忘了调粮省份人民的恩情(有的是牺牲自己人民换出来的口粮),这是不能用钱来衡量的!

用户17xxx40

难呀

老冰棒

胡编