二十年,手拿“世纪出版”气球的小女孩,大学毕业,走出了校园。

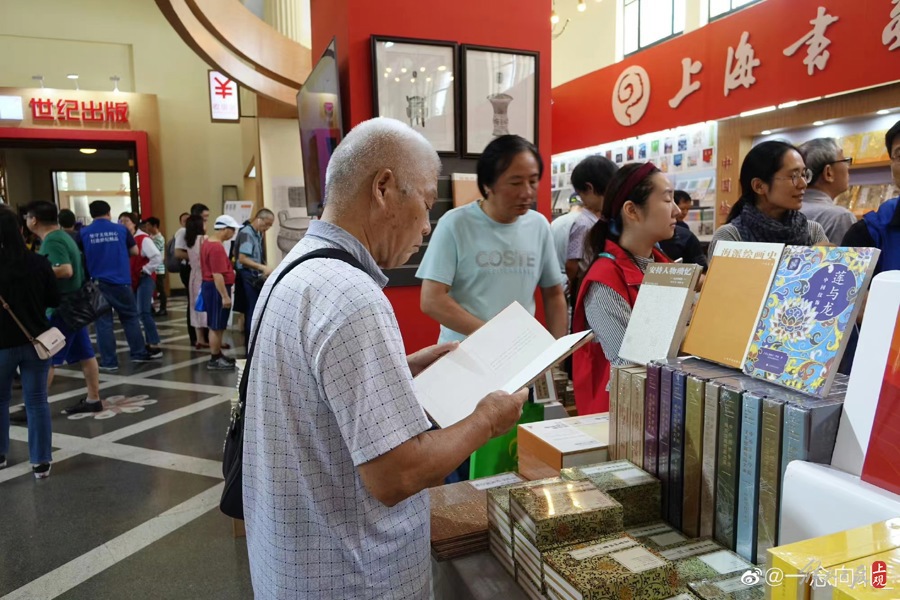

二十年,抱着女儿踏进第一届上海书展现场的父亲,头发白了,身形瘦了。

每年夏天,上海展览中心,依然是父女俩相约前往的地方。

以前,他带她。现在,她带他。

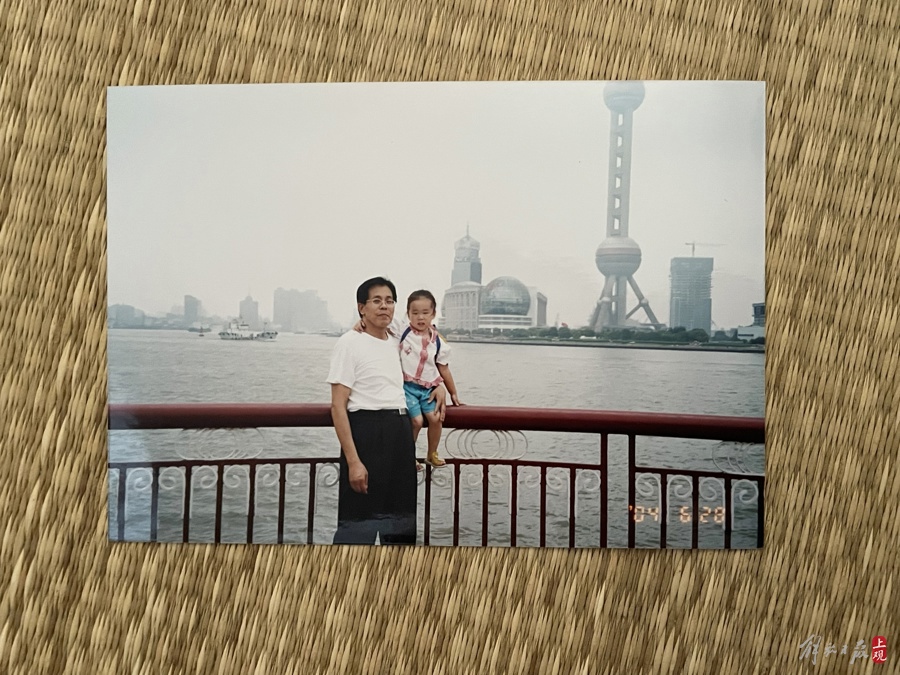

上海小囡陈智芸出生于2001年7月,2004年7月28日,刚过了三周岁生日的她在父亲的臂弯里逛了上海书展,在展馆、在家门口,都留下了举着“世纪出版”气球的相片。2004年7月28日——相片右下角有日期,正是第一届上海书展开幕首日。

“为什么当年父亲会带那么小的你去逛第一届书展?”这个问题,陈智芸也问过父亲。“我爸是50后,我出生时,他50岁了。他说,年轻时能看到的书很少,他那一代人是那样渴求知识、渴求阅读。”

翻开2004年7月的解放日报,铅字记录着当年盛况:“上海市民对本届书展给予了极大的热情,早上七点左右,就已经有百余位读者站在展馆外等候入场。进得场来,偌大的展馆成了书和人的海洋。”

“记忆闭环了。”陈智芸笑道,“父亲和我就是排队等候的读者。因为我们到得早,排得前,是最早一批进场的读者。大门打开,不少记者已经守候,我爸抱着我,还接受了采访。”

回忆的匣子一打开,书香与亲情一股脑儿奔涌而出。“我俩都喜欢看连环画,小时候每年进书展,总要坐在长板凳先读一会儿‘小人书’,读满一定时间就能免费领一本连环画。一开始是陪在父亲身旁,看他慢悠悠地翻书,总是急不可耐。后来,拉着父亲逛我感兴趣的展位,父亲等我翻看我想看的书。如今,书展变成了网上售票,买票重任自然转移到了我身上。网络讯息更快,书展活动信息也总是我先知道,爸爸就会惊叹于我的‘灵通’。”

去年,陈智芸大学毕业,最后一个暑假里依然和父亲一起逛书展。“最直观的是展位的变化,文创和周边产品变得前所未有地多。最惊喜的是,以前没有开放的展览中心新区域开放了,通向小花园,还第一次看到二楼平台上一整面漂亮的拱形镂空雕花。同时,去年书展用集章方式,增添大众逛展的乐趣。”

作为上海书展20年“全勤”读者,陈智芸对书展有自己的观察,“实体书店的转型和图书销售策略的改变,确实需要思考和平衡。”

平日里,陈智芸也爱逛书店,去年还曾在出版机构果麦旗下的2040书店当了“一日店长”。“书店打烊后遇到果麦的产品总监,交流了书店的选品、布局,书架上的介绍小牌子等细节,打开了我在读者以外对图书理解的视角。书是文化,也是产品,怎么样和读者产生更好的链接?书店是一个空间场域,书展是一个更大的空间场域,我开始思考,什么样的空间能给人提供更舒适、更能静下心来阅读并自在生活的氛围?”

陈智芸喜欢徐家汇书院,“毕业论文就是在徐家汇书院写完的”,也会带父亲“打卡”上海的新书店、阅读空间,逛逛各类文化市集。在她眼中,多元、包容,是阅读空间的魅力所在。“虽然在景区,但走进徐家汇书院,不会觉得喧扰。就像在上海书展,人流熙熙攘攘,我也总是会被角落中静静看书的读者所打动,仿佛在他们周围自然形成了一个阅读的‘结界’。”

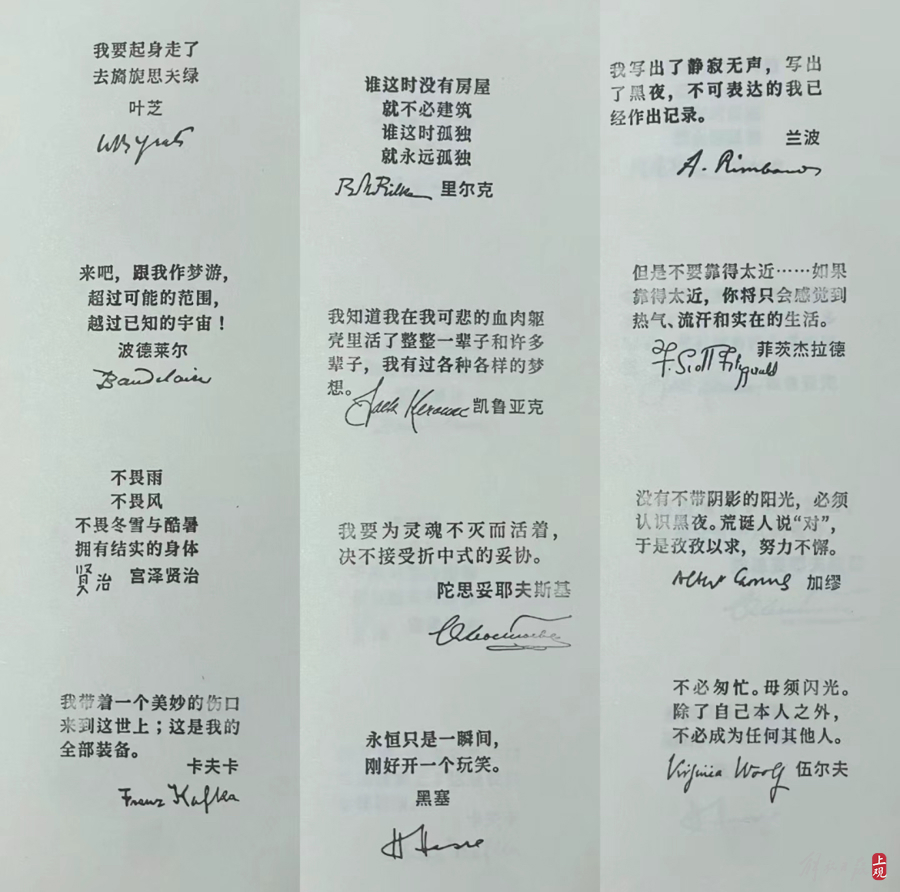

如何定义和上海书展一起成长的二十年?陈智芸思考片刻:“是潜移默化的文化熏陶,从小跟着父亲逛书展,让我感到书是自己生命中必须存在的一部分;也是一种文化的碰撞,不同的出版机构、品牌、书店在一个集中的场域被看见,展陈的点点滴滴,都是想要传递给读者的理念的具象化。”

“父亲越来越年长,体力不再像以前那么好。以后,书展是不是能给老读者提供更多可以歇歇脚的地方?”这是陈智芸的小小期盼。