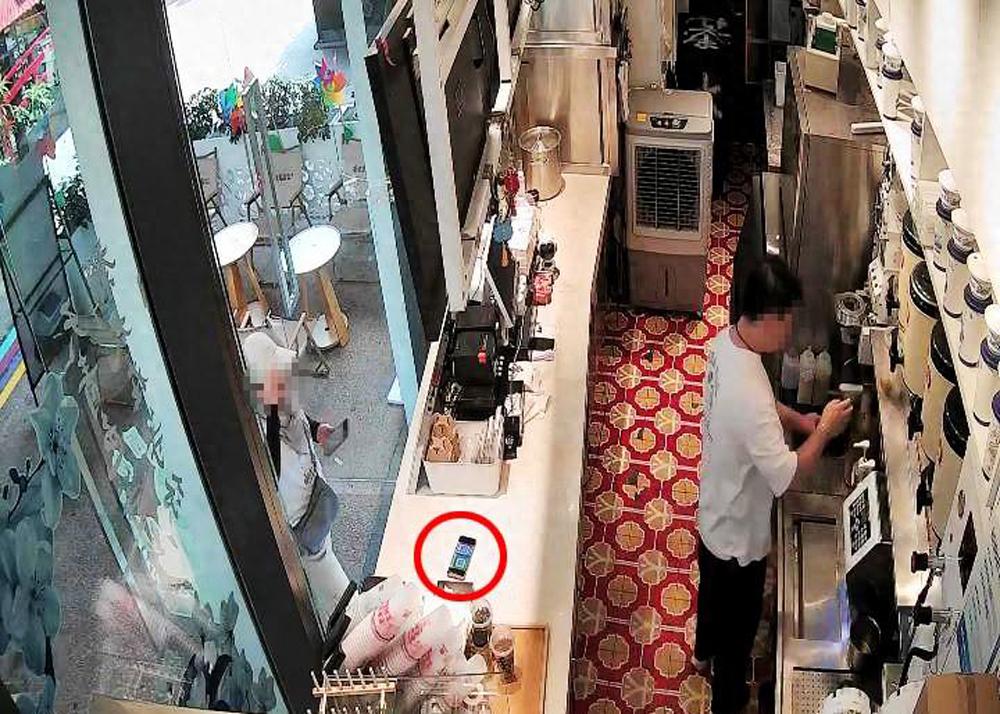

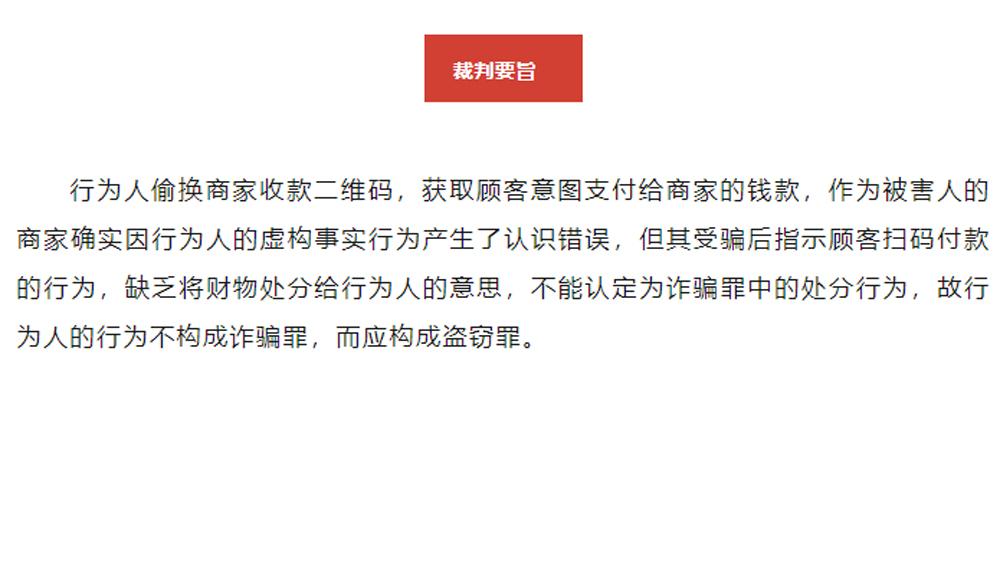

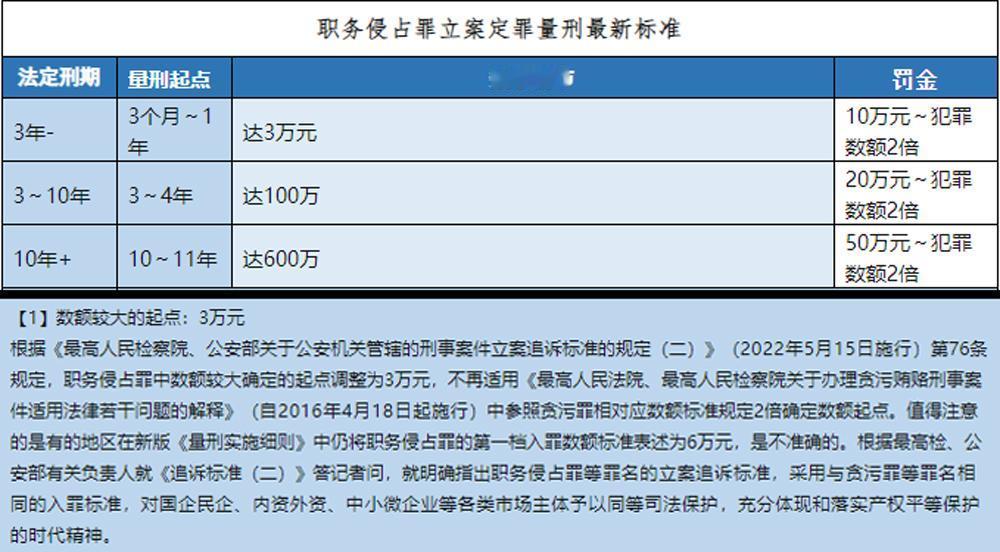

果然来钱最快的方式都写在刑法里了。 近日,北京某奶茶店的经理发现,今年2月起门店营业额突然断崖式下跌,百思不得其解之下查了监控录像,发现员工周某独自当班的时候,把店里的收款码换成了自己的,同时通过切断网络、关闭监控的方式掩盖自己的行为,累计侵占金额已达四万余元。 目前,周某被警方以涉嫌职务侵占罪刑事拘留。 类似的案例之前也有很多,比如把超市、小卖部、水果摊的收款码换成自己的,这种一般都被定盗窃罪。 而这个人,因为和奶茶店有劳动关系,属于“利用职务之便”犯罪,那么成立的就是窃取型的职务侵占。 两罪区别在于,盗窃罪入罪金额一般是一两千块钱;职务侵占罪的入罪金额,根据2022年的最新标准是3万元。 像这个人侵占4万多,按盗窃罪,在北京已经接近“数额巨大”那一档,量刑可能会在2到3年;而按职务侵占罪的话,量刑一般是在3个月到1年。 可能有人问,同样的行为和金额,结果差这么多,这符合罪刑相适应的要求吗? 那么这里的关键因素,就在于破案率。 一般认为,刑罚的威慑效果=刑罚的严厉程度×破案率。 当破案率接近100%的时候,那么人们便不会有侥幸心理,因此只需要较低的刑罚就能起到较大的威慑效果。 就好比这个案子,警方还没介入,门店经理自己就把人揪出来了,压根不需要投入什么司法资源。 而在构成盗窃的情况中,查是谁换的二维码,什么时候换的,一共偷走了多少钱,都需要警方介入,且破案率远低于前者,那么这时候只有从严论处,才能起到作用。 最后,还是想对这种自作聪明的人说一句,刑法里的赚钱方式,就怕你有命赚没命花。

apollo

估计早发现了,等到四万再报警

水果硬糖 回复 08-28 23:51

那又怎么样?逼着你偷的?论迹不论心,你怎么恶意揣测也改变不了事实。只能让别人看到你这颗肮脏的心。图什么呢?

用户27xxx81 回复 08-28 23:21

看了刑法,还不够4万只能让他陆续咯!

君不见H

果然来钱最快的方式都写在刑法里了,没错,但来钱最多的方式写在反垄断法里[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

wsx 回复 08-29 00:03

首先你得有那个垄断的实力

用户10xxx77 回复 08-29 00:47

难道不是新婚之夜要抄写的?

武汉一把刀

别人贪污上亿才十二年,你这,哎

916 回复 08-29 07:39

牧羊犬吃只羊都没有事,羊吃一颗玉米苗都得挨狗咬。

天若无情 回复 08-29 07:49

这就是有门和没门的区别咯

12345

这样的事发生在奶茶店就是盗窃,发生在银行就是员工个人行为。因为受害人不一样。

繁星流动 回复 08-29 11:52

银行和奶茶店哪能比,银行是谁批准的?奶茶店工商执照又是谁可以批准的? 随便一个工商所就能搞定的事情?你说银行那是找上级领导的麻烦,你不懂事呀。能让你这么搞吗?

12345 回复 繁星流动 08-30 08:16

银行受到损失就是客户原因,客户受到损失就是银行员工个人行为。

纳税人的权利

说来说去,就是看他们的成本说话,不管你钱多钱少!

蓝天 回复 08-29 14:23

这是必须的,要不然为了破案编制扩大好几倍,你愿意养活吗?

纳税人的权利 回复 蓝天 08-30 06:26

我愿意啊,只要把我们服务好!前提条件就是服务不好,立马让他下岗!

飞天男孩979

为什么职务犯罪比盗窃罪判刑低?因为犯罪主体不一样。

陆仁伊 回复 08-29 07:52

职务犯罪啊!要想犯你也得先有职务对不对,对应哪些人。

曲中 回复 08-29 03:05

文章不是写了吗,破案率高,基本一发现就能抓到人破案成本低。对社会的危害性小

阿白

几亿都才十几年,4万都要2到3年,谁不拼命争钱

王霸丹

来钱最少的方式写在《劳动法》里了

十六年前的明月 回复 08-30 08:39

我已经给你提供劳动机会了,你居然还想要钱?[微笑]

小宇768 回复 08-30 07:57

劳动法是让你劳动的,提什么钱??[doge]

願望猴哥

把自己犯罪判刑定得很低,老百姓的定的高高的,宽于利己,严于律人。

独行的猪

银行员工怎么办[微笑]

流水无情 回复 08-29 06:51

银行领导会说个人行为,与银行无关

方天画戟

缺德的人

独善其身

傻叉,应该十分钟换一次[开怀大笑]

XU-徐子 回复 08-29 01:42

这应该可以,每天多赚一百几十[doge]

魔瞳

薅羊毛也不是这样薅的[抠鼻]

用户12xxx06 回复 08-29 07:22

逮住一只使劲薅,都薅秃了,

旗下

忘了有监控!派个人去扫个码,立即知道扫给谁了。笨贼

用户16xxx17

嗯,三万以下如何处置?

llyxu 回复 08-29 12:47

民事赔偿,不用坐牢。

用户12xxx23

贪污刑罚轻飘飘,这个怎么重怎么来

匕十亻

最赚钱的是割韭菜,还不犯法

用户10xxx94

贪污受贿的破案率极低,而且破案难度极大,为什么刑罚反而不高?

李佳

银行里的人偷拿客户那么多钱,咋算呢[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]

请叫我五星红旗

[哈哈笑]

水上疾石

这小伙子应该弄个公司来大A上市,那钱多好赚。

心如止水笑看人生冷眼旁观爱德华

怎么可能 客人扫码有语音提示 连续两三个就会被发现

秀儿是你吗? 回复 08-29 10:30

很多店老板不在店里的

青龙大舞

怎么会要不回来?坐完牢也得还钱

别爱发

凡事提倡鼓励的说明有坑需要你跳,凡事禁止不许的说明有好处不想分给你!

boy

刑罚的威慑效果=刑罚的严厉程度×破案率。 第一次知道这个

GG bond

我表弟给我管店,店里现金,用自己二维码收款,对比了一下那几个月他在店和不在的流水,两年时间差不多去了20万!我老婆要报警,他去年刚娶的老婆,小孩才几个月,又不忍心!

老曹厨味

老板也够狠的,等到4万才报警

朝晖

这货要是在银行柜台工作,也来一番这个操作,会咋样?

justonepoint

[静静吃瓜]这告诉了我们学习法律的重要性,用更小的“成本”获得更高的利益的法子,也都写在刑法里呢……

万里一体木

利润这么高吗?

用户10xxx80

比贪污严重多了

民意

人的贪心无止境……从最初的烟钱变成买车买房泡妞

vv

断崖式的下跌,傻子都在查一查呀

毛利小柯南

薅羊毛也有个度,少吃多餐才是最安全的

肯辛顿的冬

原来I如此

龙骑兵

都关闭监控,切断网络了,怎么还能从监空录像看到?

(_灬三石 回复 08-29 07:44

当然看不到了。但是可以看到关闭监控前后的录像推测。二维码也是证据

uc佬

记住恒古不变的道理:人无横财不富

大熊

假的,北京地区的职务侵占入罪标准不会低于6万

浮山岁月

才四万 你经营额这么小

用户10xxx35

不退回受害人???

三十六度橙子

这兄弟糊涂啊,三万以内就收手达不到定罪标准不就无罪释放了吗[哭着笑]

晴天

其实是写在兵法里面。

alpert wong三王

现在是六万以上才能立案职务犯罪。太宽,冇阻赫力

小康

行为符合盗窃罪,看店家放过他不!

大鹏一世同风起

这个案例告诉我们,偷挂自己的二维码,只能挂间断的挂,每次挂几分钟

JYOOOO

这脑子

藏狐也算狐

这就可以看得出来 贪污 没有好的平台也是白费劲儿

用户11xxx53

还有罚款,两倍金额

花宅喵

这是太贪了,搞点外快得了,逮一只羊往死里薅能不被发现吗

我就是我

应该私人开家公司,用公司收款码,然后注销公司[滑稽笑]

立 长

太贪了

浮华若梦

这员工也是个人才,你这操作有什么用,你打单都得用收款机出电脑小票吧!这证据妥妥的逃不掉,耍这无脑的小聪明有毛用!

用户10xxx90

贪污几十亿不知道算不算巨大,4万也算巨大吗?

皇马必胜

是不是29000就没事[哭笑不得]

果真好

自相矛盾,切断监控,怎么通过监控知道的?

云动

这事告诉职务犯罪的到3万就收手,换工作的时间到了