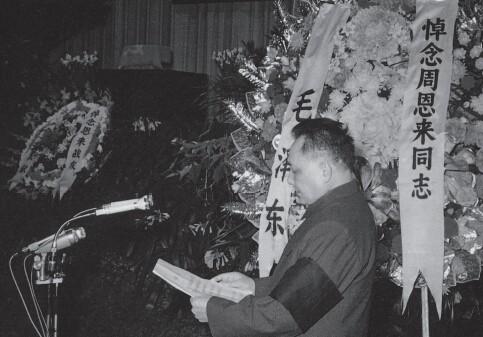

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?” 在1976年的初冬时节,周恩来总理的生命走向了尾声。这位中国历史上极具影响力的领导人,用他的一生和行动感染着无数人。而他生命的最后时刻,无论是在他身边的人,还是遥远的普通群众,都无法抑制心中的悲痛。在这个时刻,他的每一个微小举动和言辞,似乎都比过去更加沉重和有力。 即便周恩来深知自己的病情无法逆转,他依然在病榻上坚守着最后的责任。那时,国家正处于特殊的政治风暴中,“反击右倾翻案风”的浪潮涌动,领导层之间的矛盾和动荡愈发明显。尽管身患绝症,周恩来依然牵挂着国家的命运。他的办公室临时搬到了医院,书报文件依旧整齐地堆在病床旁边。每天,他都让身边的秘书念报纸给他听,即便其中有些内容对他极为刺耳。有关邓小平的批判和新形势的动荡,无法不让他担忧。 在他生命的最后几个月,他经历了数次手术,每一次手术都让他的身体更加虚弱,但他从未因此停止对国家事务的关注。他曾用微弱的声音告诉叶剑英,要“好好帮助邓小平同志”,那是他在病重中的最后期望。他希望未来的中国,依然能够有强有力的领导者,能够带领国家度过这场政治风暴。 周恩来一直是一个坚毅的人,这种意志在他最后的日子里尤为明显。医生和护理人员目睹了他如何忍受无法言说的病痛,但从未听到他大声呻吟或抱怨。他曾问医生:“我可以哼哼吗?忍不住了。”这简短的询问充满了痛苦,却也显示了他的自律与自控。作为国家的领导者,他不仅在政治事务上严谨,在对待自己的生命和尊严上也同样如此。 在他生命最后的几天里,周恩来几乎无法进食,靠着输液和药物勉强维持生命。然而,即便是这样的痛苦,他依然竭尽全力保持自己一贯的冷静和从容。他曾多次向身边的工作人员表示:“别让我成为大家的负担。”他不愿意因自己的病情给别人带来过多的麻烦,这种一生都在践行的责任感在他病痛中依然未曾减弱。 周恩来去世的消息让全国陷入深深的哀悼中。全国人民都在以各自的方式纪念他。而在医院里,身边的医护人员和卫士们则开始为他的后事做准备。当时,负责整理遗体的韩宗琦医生接过卫士们递来的寿衣时,忍不住质问:“怎么会是这样的衣服?”那是一件已经发黄的旧衬衫,袖口和领子都磨损得厉害,甚至还有修补的针脚。然而,这件衬衣,竟然是周恩来最完整的一件。 西花厅里的工作人员都清楚,周恩来一生简朴,这件旧衬衫是他穿了十几年的衣物,虽然已经残旧,却是他最喜爱的衣服之一。在穿上这件衣物时,大家小心翼翼,生怕触碰到他脆弱的身体。周恩来生前的节俭再次在这件衬衫上得到了最真实的体现。 为周恩来整理遗容时,刮胡须成了一个难题。周恩来的理发师朱殿华曾为他理发多年,如今承担起了这份最后的责任。朱殿华哽咽着,手中的剃刀稳稳地划过周恩来那张瘦削的脸庞。他必须小心翼翼地进行,因为只要稍有不慎,皮肤破损,尸斑就会显现,破坏周恩来的遗容。经过了将近一个小时的仔细操作,周恩来的胡须被刮得干干净净,他得到了最后的体面。 1976年1月11日,周恩来的遗体被送往八宝山火化。当天,人民自发地涌上街头,站在长安街的两旁,送他最后一程。那一夜的寒风中,站立了六七个小时的群众黑压压地排列着,许多人手中攥着黑纱,目送着那辆载有周恩来遗体的灵车驶向远方。 在八宝山的火化过程中,悲伤的气氛几乎压抑到极致。邓颖超站在一旁,手扶着棺木,久久不肯离去。她是周恩来的妻子,也是他一生最亲密的战友。此刻,她似乎将自己的全部感情都凝聚在了对周恩来最后的守护上。当周恩来的遗体被推进火化炉时,哀恸声再度响起。许多人泪流满面,不愿相信这位领导人已经离开。 尽管周恩来离去了,但他的精神依然在人们的心中回荡。他的简朴、坚毅和责任感成了后人永远铭记的品质。即使在他去世之后,人们依然无法忘记他所留下的深刻印记。 (信息来源:2016-03-25 人民网 周恩来逝世前的日子)