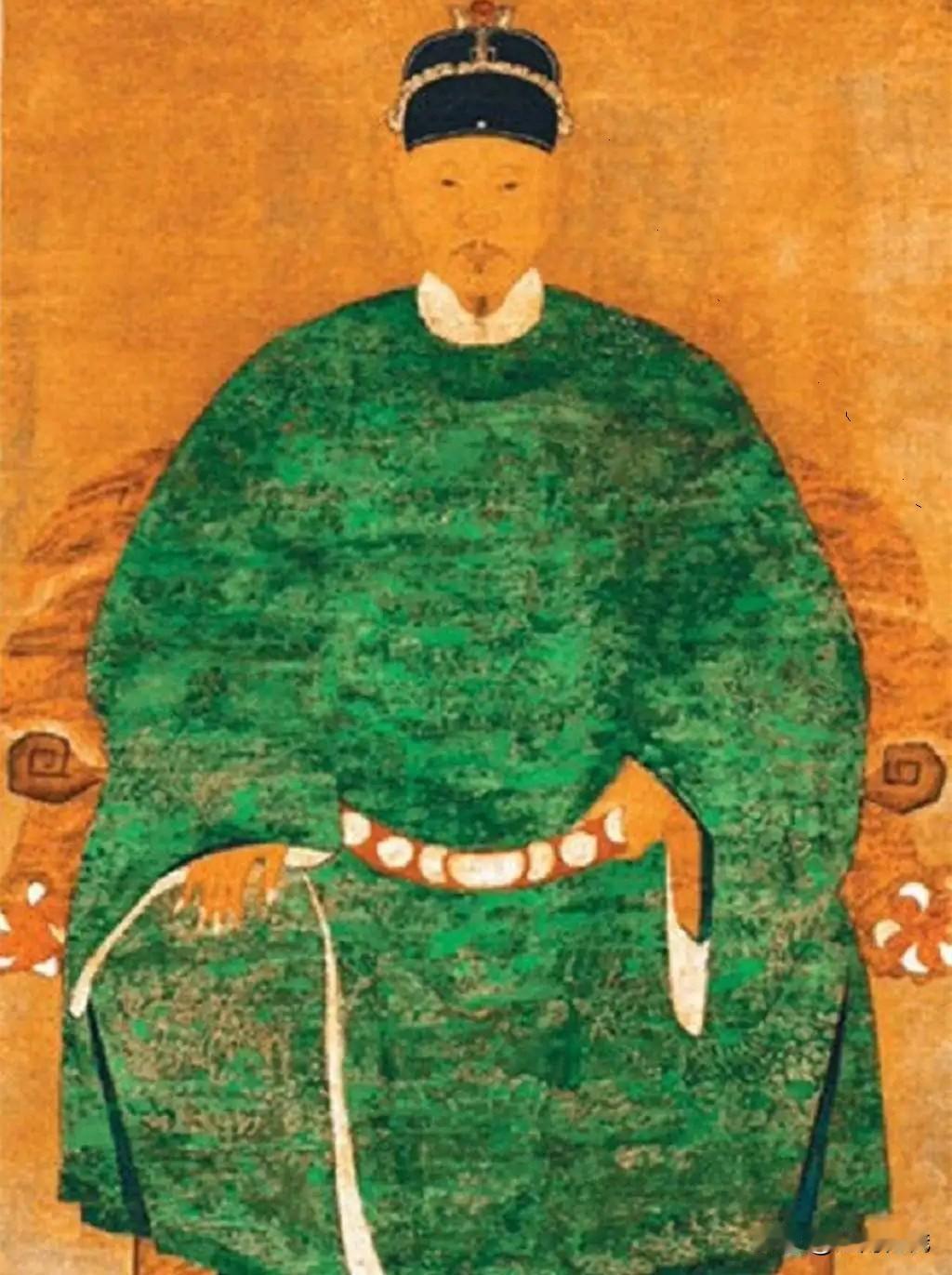

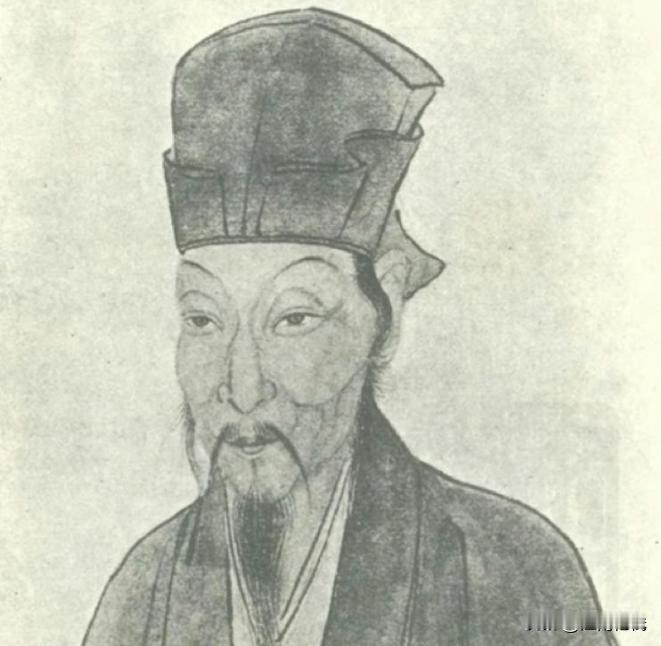

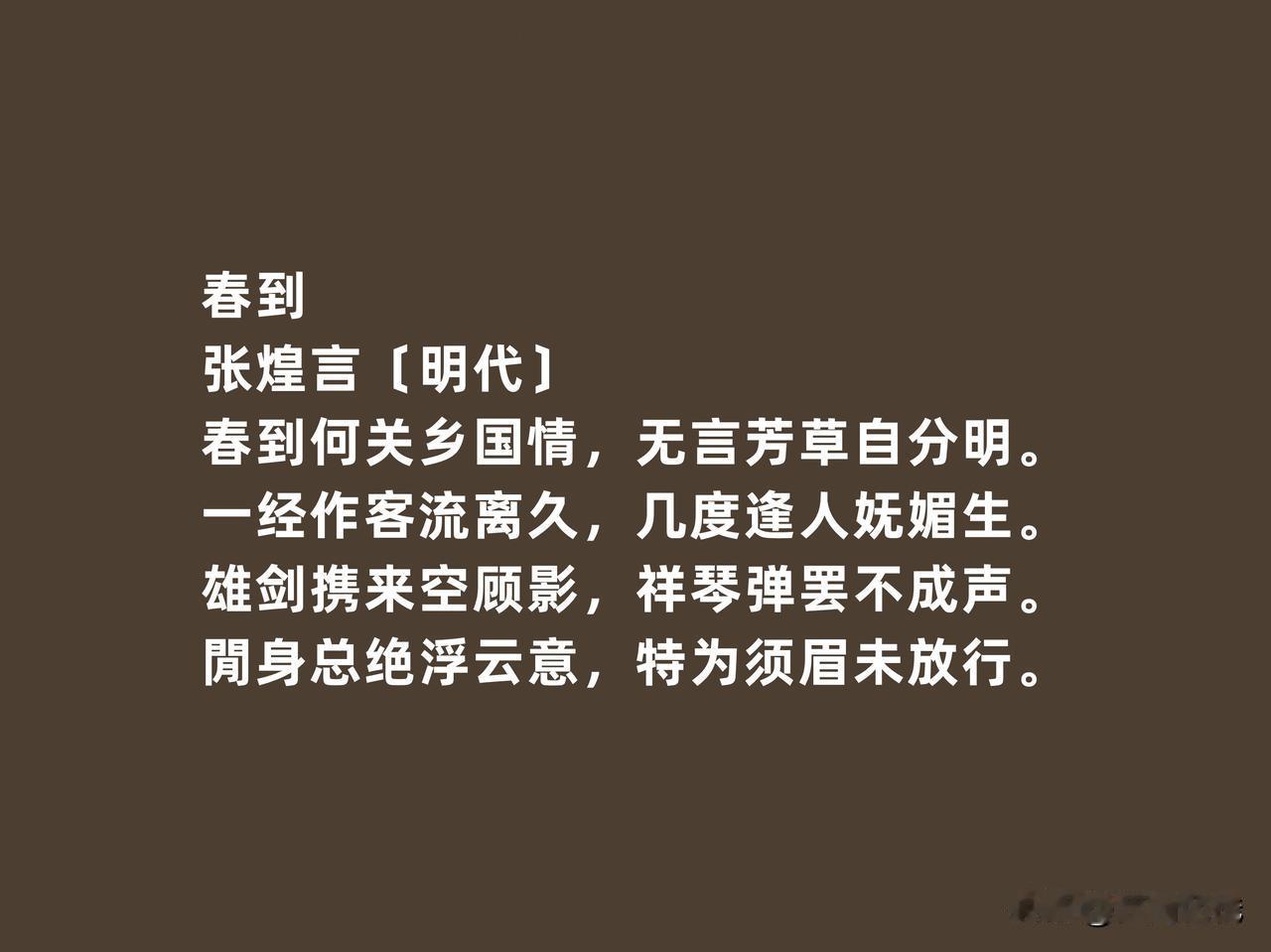

张煌言(1620-1664),字玄箸,号苍水,浙江鄞县(今宁波鄞州区)人,明末清初著名的军事家、诗人、抗清名将,与岳飞、于谦并称“西湖三杰”。 在明清鼎革的动荡年代,他坚持抗清十九年,屡败屡战,百折不挠,直至兵败被俘,慷慨就义,他以其坚贞的民族气节、卓越的军事才能和悲壮的抗清事迹,成为中华民族抵抗外侮、矢志报国的一面光辉旗帜。 张煌言出身于一个书香世家,自幼聪颖好学,博览群书,尤好兵法,他不仅文采斐然,更兼武艺出众,可谓文武双全,在明末农民起义风起云涌、清军虎视眈眈的危急时刻,他毅然投笔从戎,决心以身许国。 崇祯十五年,张煌言中举人,次年清军入关,明朝覆灭,面对山河破碎、生灵涂炭的惨状,他悲愤不已,积极投身于抗清斗争的洪流之中。 在浙东地区,张煌言积极联络各地义军,整顿军队,筹措粮饷,建立抗清根据地,他身先士卒,率军与清军展开激烈的战斗,多次击败清军的进攻,保卫了浙东地区的抗清力量。 然而,鲁王政权内部矛盾重重,党争不断,加之清军的强大攻势,浙东抗清形势日益严峻,尽管如此,张煌言始终坚持抗清,决不妥协。 为了扭转抗清战局,张煌言积极联络东南沿海的抗清势力,特别是与占据厦门、金门的郑成功取得了联系,他与郑成功结成同盟,共同抗击清军,并多次率军配合郑成功的军事行动。 顺治十二年至顺治十六年,张煌言曾三次率领水师进入长江,与郑成功的水师协同作战,史称“三入长江”。 第一次入长江,张煌言率军攻占了长江下游的一些岛屿,并与郑成功会师于舟山。第二次入长江,他率军攻占了镇江、瓜洲等地,直逼南京,震动了清廷。第三次入长江,他与郑成功合兵北伐,一度攻占了四府三州二十四县,兵临南京城下。 这三次入长江的军事行动,虽然最终未能攻克南京,但沉重打击了清军的嚣张气焰,鼓舞了各地抗清义军的斗志,也使得张煌言的威名远播,成为清军最为忌惮的抗清将领之一。 顺治十六年的南京之战,是张煌言抗清生涯的转折点,由于郑成功轻敌冒进,加上清军的顽强抵抗,北伐最终失败,张煌言被迫率军撤退,并继续在浙东沿海地区坚持抗清。 直到康熙三年,清军大举进攻浙东沿海岛屿。张煌言率军在舟山、台州等地与清军展开激战,但终因寡不敌众,兵败被俘。 被俘后,张煌言坚贞不屈,拒绝了清廷的劝降,清廷多次派人诱降,许以高官厚禄,但都被他严词拒绝,他表示:“大明忠臣,岂能事二姓?吾以失地死,分也!” 康熙三年(1664年)九月初七,张煌言在杭州弼教坊从容就义,年仅四十五岁。 张煌言不仅是一位杰出的军事家,也是一位才华横溢的诗人。他的诗文,慷慨激昂,充满爱国热情,真实地记录了他抗清斗争的经历和心路历程,具有很高的文学价值和史料价值。 他的诗歌,以其悲壮的格调、豪迈的气概和真挚的情感,赢得了后人的广泛赞誉。例如,他的《入武林》:“国亡身殒今何有,但愿魂魄绕神州。剑已随身留碧血,胸唯报国抱丹心。”

YYYYDNS

华夏英杰