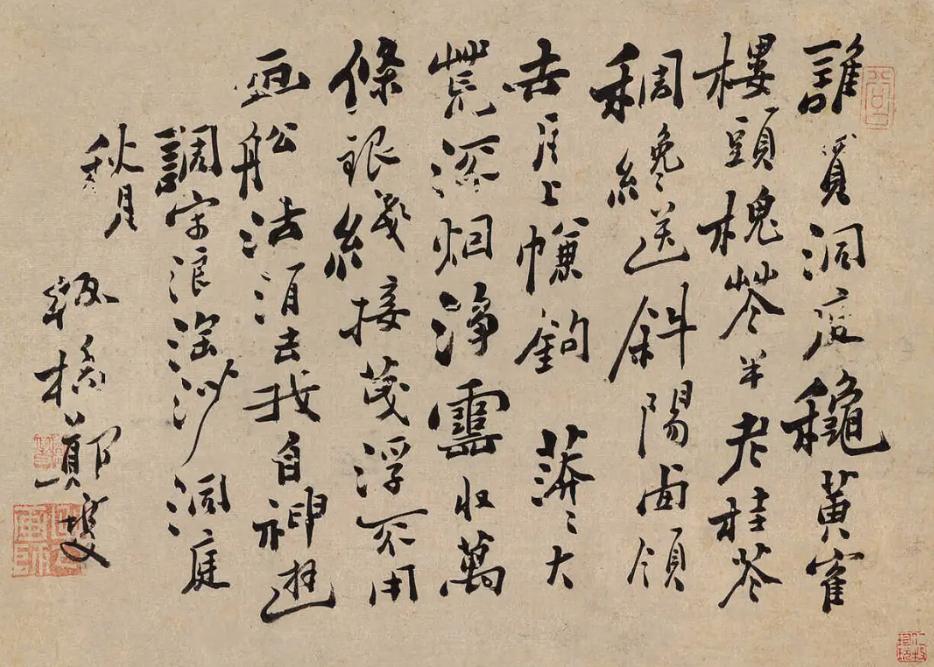

艺术通感的最高境界,是对艺术创作中所蕴含的辩证法则的深刻认识和灵活运用。 艺术辩证法实质上是唯物辩证法的普遍真理在艺术领域的具体体现,它构成了不同艺术门类之间共通的创作规律。 一个真正掌握了这些规律的艺术家,不仅能在本专业的创作中触类旁通,更能在不同艺术形式之间实现融会贯通,达到艺术通感的巅峰。 唯物辩证法的诸多范畴和法则,在艺术创作的方方面面都有着深刻的影响。 事实上,对立统一的思想在各类艺术创作中无处不在。 历代艺术家在创作实践中孜孜以求地探索虚实、主次、向背、疏密、轻重、缓急、刚柔、奇正等关系的平衡,无非是力图把握对立统一法则在艺术领域的特殊表现形式,并加以灵活运用。 在这个过程中,他们总结出了许多朴素而深刻的经验,成为富有民族特色的传统艺术理论的重要组成部分。 以虚与实的关系为例。在诗歌创作中,讲求"言有尽而意无穷";绘画艺术要求"目尽尺幅,神驰千里";书法作品力求"黑处是字,白处也是字";音乐表演中有"此时无声胜有声"的境界;戏剧舞台上的台词与潜台词相映成趣;电影镜头的组接和叙事的省略(即蒙太奇手法)相得益彰;建筑设计巧妙地处理实体与空间的关系…… 这些看似独立的艺术现象,背后无不蕴含着虚实结合、有无相生的辩证法则,它们在不同艺术门类中的表现形式虽各有特点,但其内在逻辑却是相通的。 诚然,艺术辩证法博大精深,任何一位艺术家都不可能完全认识和驾驭其中的奥妙。但即便是从浩瀚的艺术之海中汲取到一瓢甘露,也足以滋养百花齐放的艺术园地。 纵观中国艺术史,诗、书、画素来是文人士大夫的必修课,因此同时精通"三绝"的艺术大家代不乏人。 而正是艺术通感的确立,为沟通诗书画三者、相互借鉴、融会贯通提供了坚实的理论基础。 清代以来,像郑燮、邓石如、吴熙载、赵之谦、吴昌硕、齐白石等在艺术上被公认的多面手,他们的创作无不通过个性鲜明的风格,体现出对艺术辩证法则的深刻把握和娴熟运用,从而令观者真切地感受到他们所达到的艺术通感的高度。