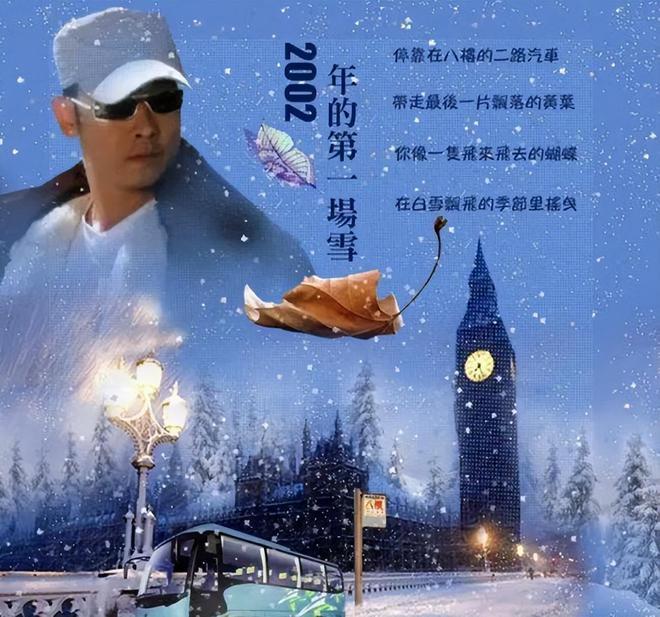

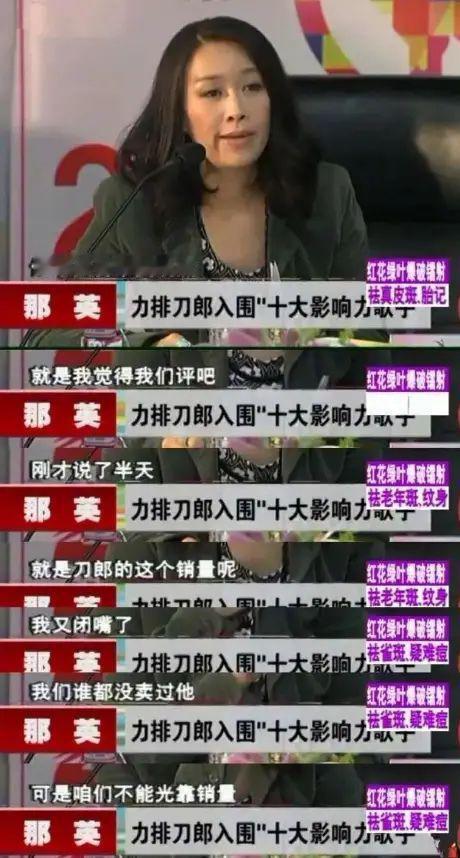

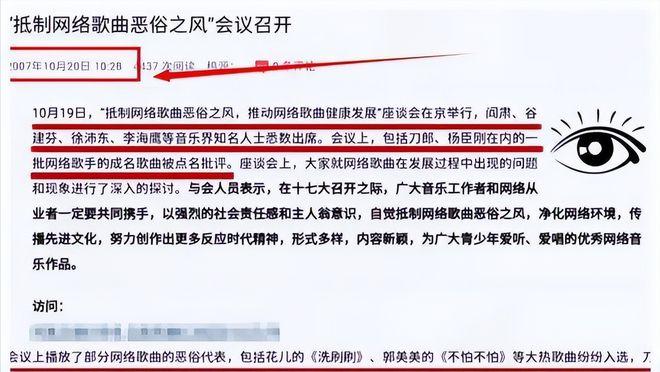

作曲家谷建芬:虽然那英是我的徒弟,但面对刀郎我也问心无愧 音乐界的 “鄙视链” 与争议缘起 常言音乐无国界,是情感沟通的桥梁,然而现实中音乐界却似沾染内娱风气,存在隐形 “鄙视链”。典型事件便是谷建芬、那英师徒与刀郎之间的纷争,引发大众对音乐界生态的广泛关注。 刀郎的草根逆袭之路 2002 年,刀郎凭借《2002 年的第一场雪》横空出世,迅速走红,大街小巷皆回荡其歌声。此后他并未因成名而过度商业化,而是潜心创作,陆续推出《冲动的惩罚》《披着羊皮的狼》等作品,歌词简单、旋律朗朗上口,以质朴的风格诉说草根歌手的奋斗故事。刀郎虽无出众外貌和系统音乐培训,但其作品极具烟火气,贴近大众生活,凭借实力、人气与独特特色在人才辈出的音乐圈站稳脚跟,被网友称赞其作品皆为经典。 音乐专家的偏见与批评 刀郎的成功却也引来了诸多音乐专家的攻击。高晓松在节目中直言选手若唱刀郎歌曲休想过关,毫不掩饰对刀郎的嫌弃;汪峰评价刀郎音乐 “一般”,认为其歌曲走红只是因观众对精致歌曲审美疲劳后的新鲜感作祟;杨坤更是质疑刀郎作品是否能称之为音乐。这些音乐专家似乎对刀郎存在较深偏见,未能理解 “存在即合理” 的道理,即便欣赏不来,也缺乏应有的尊重与包容。 那英与谷建芬的 “打压” 风波 那英在《中国好声音》舞台上多次抨击刀郎,放言刀郎上春晚她就砸电视剧,贬低刀郎作品毫无艺术性,将其受众定义为 “农民”,还极力反对刀郎入围 “十年影响力歌手”,其言论不仅得罪了广大喜爱刀郎的听众,也将农民群体牵扯其中,引发众怒。舆论压力下,那英虽进行反思道歉,但黑料已难以消除。 而那英的老师谷建芬,作为音乐界老前辈,1935 年出生于日本大阪,创作了《滚滚长江东逝水》《歌声与微笑》《烛光里的妈妈》等众多经典作品,影响深远。网传她发表《音乐的现状与未来发展》一文,提出 “整顿音乐界”,在演讲及座谈会上多次点评刀郎新曲,这些言论被网友认为是在为那英 “洗白”,进而传出那英和谷建芬 “里应外合” 打压刀郎的消息。不过,谷建芬曾发律师函表明从未针对刀郎发表评论,希望纠正误解和谣言。 审美差异与市场反馈 从立场来看,那英背后是学院派的 “乐坛贵族”,崇尚所谓高尚音乐;而刀郎代表的是底层草根阶层,其音乐的艺术价值难以被前者理解。谷建芬担忧音乐市场因良莠不齐的作品而混乱,出发点或许是为华语乐坛发展,但在对待刀郎的问题上引发诸多争议。 近期刀郎和那英同时举办演唱会,形成鲜明对比。刀郎南京演唱会座无虚席,粉丝热情高涨,甚至在地铁站、马路上引发大合唱,场面震撼;而那英演唱会却遭粉丝质疑,被问 “怎么不张嘴”,现场效果高下立判,市场反馈直接反映出大众对二者的不同态度。 对音乐界发展的思考 谷建芬与刀郎的纠纷,值得整个音乐界深思。音乐界应是百花齐放的积极态势,在追求音乐品质、整顿音乐界时,不应打压不同风格的音乐,而应鼓励多元文化发展。在享受聚光灯的同时,不应吹灭他人的灯,唯有靠实力和人品才能真正赢得观众。流行音乐圈需要反思,尊重不同音乐风格,摒弃偏见,共同推动音乐事业的繁荣,让音乐真正成为跨越阶层、无国界的情感沟通桥梁,而非滋生矛盾与鄙视链的土壤 。