哈理工开学的第一天,食堂就收到投诉,有新生发现一个邋遢老头在食堂吃饭,还抱着盘子舔,太倒胃口了,学校派保安去处理,但保安走到老头身边时,却不由得鞠躬道歉……

每年新生入学,常常带来一些引人注目的趣闻轶事,在哈尔滨理工大学,2018年开学季却上演了一场别开生面的插曲,让人津津乐道。 当时,食堂内突然传出一阵嘈杂声,有一名新生目睹了一个邋遢老者正在品尝餐盘中的残羹冷炙,丝毫不在意周围异样的目光。 这种奇怪的行为自然引来了众多非议,学校立即派保安前去处理。 令人意外的是,当保安走近那位老者时,竟然停下脚步,向他鞠躬致意,这让周围围观的人们感到十分困惑…… 原来,那位行为古怪的老者竟是学校数学领域的泰斗——王晓琮教授!

要说起王晓琮教授的非凡之处,就得回溯他的成长经历,从小学开始,他展现出了超乎寻常的数理思维能力。 他总能轻松地理解高年级课程,逻辑推理能力远超同龄人,家人和老师都看出了他与众不同的潜质,为他的未来抱以无限期待。 果然14岁那年,王晓琮以出色的成绩考入了北京大学少年班,成为当时最年轻的学生。 踏入这所学府的门槛,对于怀揣远大志向的王晓琮来说,简直是如虎添翼、游刃有余,他废寝忘食,日夜钻研数学,完全沉浸在由公式、理论和证明构成的符号世界中,北京大学浓厚的学术氛围更是助推他前行的强大动力。 经过四年的学习历练,王晓琮凭借卓越的成绩再次考入了浙江大学,在数学的海洋中继续探索前行,在这两所顶尖学府的熏陶中,他的知识水平不断提升,为未来的成就打下了坚实基础。

尽管拥有北大和浙大的双重光环,王晓琮却出人意料地放弃了镀金的前程,毅然决然地回到了家乡黑龙江。 1985年,他来到哈尔滨理工大学数学系任教,从此开启了长达近四十年的教学生涯。 初到哈理工时,王晓琮给人的第一印象非常"邋遢",他经常穿着几件旧衣服,衣衫不整,头发凌乱。 如果不是因为他在教书,人们可能会误以为他是学校的锅炉工或后勤人员,他的用餐习惯也很随意,经常只吃馒头和黑米粥,再加上几个简单的小菜,他吃东西时的样子也颇为特别,经常抱着盘子,把食物残渣舔得干干净净。 正是这种独特的生活方式,恰好诠释了王晓琮淡泊名利、甘于寂寞的人生态度,他将更多的精力和金钱投入到教书育人的事业中,因此赢得了学生们的真心爱戴。

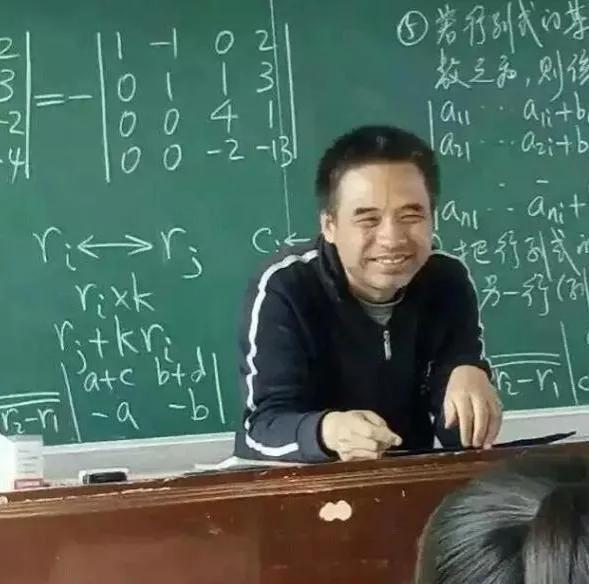

作为数学界的泰斗级人物,王晓琮的才华毋庸置疑,他不仅能用纯正的英语授课,滔滔不绝地讲解高深的理论,还能够在讲课过程中层层递进,引人入胜,他甚至可以信手拈来地在解说中穿插法语。 据说,有一年他去法国进行学术交流,为了与当地人顺畅沟通,他竟然在短短半年内将整本厚重的法语词典全部记熟,这一举动显示了他对语言知识的广泛掌握程度。 在数学方面,他的能力更是出类拔萃,上课时,王晓琮常常无需教材,便能深入浅出地解析复杂的理论,他善于将抽象概念具体化、形象化,使学生对枯燥的数学理论产生浓厚兴趣。 课堂上遇到疑难问题时,他总能随机应变,给出精准的解答,使学生们为之折服。

凭借扎实的数学功底和热情的教学态度,王晓琮多次获得优秀教师称号,作为黑龙江省数学建模竞赛评委会的重要成员,他每年都会亲自组织和指导本校学生备战这一赛事,并屡创佳绩。 有赖于王晓琮的点石成金,哈理工数学系已培育出不少在国内外赛场上屡获殊荣的数学奥林匹克级学子,如陈云、张国青、赵阳和胡敏文等,这些后起之秀的辉煌成就,正是王晓琮教书育人的最佳注脚。 王晓琮的教育理念质朴且深刻,他从不点名,也不作考勤记录,甚至期末考试也没有及格线的要求,完全相信学生能够自我管理。 在他看来,真正学有所成的学生会在考试中自然地表现出来,他认为学习的动力应当源于内心,而考试成绩只能反映知识的掌握程度,却无法衡量一个人对知识的热爱。

这种看似随性的教学方式,一方面展示了他对学生极高的信任与尊重,另一方面,也反映出他对知识传授的独到见解:学习应该是发自内心的追求,考试成绩只是其中一部分,而非全部。 因此,王晓琮在校园中树立了极高的威望,学生们不仅视他为数学界的“传奇”,更把他当作为师之表率,许多学生都希望能像他那样,不求名利,专注于教书育人的事业。 王晓琮将自己的全部工资无私捐赠给家乡的贫困山区学生,用实际行动支持家乡的教育事业,他自己却过着极为清贫的生活,比许多贫困家庭还要简朴,他依然充满活力,脸上总是洋溢着智慧的光辉。

有人说,精神上的富足比物质上的富裕更为重要,王晓琮就是这种精神富足的最佳例证,尽管他的生活极其简朴,但他拥有无尽的智慧和学识。 他用自己的质朴和奉献精神,诠释了纯粹学者应有的操守和品格,通过对教育事业的执着追求,将师德师风提升到了新的高度。

是要看盘子是公用的还是个人的,如果是个人的盘子你随便舔,要是公用盘子,就比较恶心人了,不管你是谁,这都是个恶心人的行为。

王晓琮老师,1978年进浙大读研,但那时候的浙大数学系已经被复旦连花带盆端走了,在国内地位应该已经不如北大远甚。有这么大成就,大部分应该归功于他自己的天赋吧。数学主要靠天赋

习惯更节约,只是方式上粗暴了点!我们在单位干人大食堂用餐,有一位专门负责,人走擦桌子的老伯。由于我和同事几个人,边吃饭边聊天,用完餐一阵起身离开人多,为了不让老人太忙碌,我们总是用餐纸擦干净盘子和桌子,防止油滴上桌子,并将椅子回位!

溜溜

扫地僧[点赞][点赞][点赞]

土夫

数学大牛好像都不拘小节

用户59xxx88 回复 03-24 10:48

不是不拘小节而是分配脑力资源的时候把一些非必要选项压到最低了。当你专心做一件事的时候就能体会到了。

柯力2008

故事编了一个又一个。

流星蝴蝶云 回复 焰火 03-21 11:43

原型人物有,但无耻自媒体为了引流,加工得脱离实际了。

焰火 回复 03-21 10:22

这是真的,不过二年前他还是讲师,一直没有评职称,如果现在是教授那就是学校给他破格了。他也不发文章,讲课一流,带比赛牛逼。

帽儿山

王老师去哈理工的原因就是,不交论文不做课题,不接受采访,你校长答应我就去,所以他现在还是个讲师,但是校长都在贡着[哭笑不得]

打酱油的 回复 东风 03-22 01:50

做学术的人不一定关心这个…

东风 回复 03-21 22:16

哪来的供着,缺乏关心照顾,让他晋级个高级职称啊!什么玩意

繁花未必落地

悲凉!这么牛,这么棒,这么没待遇,

用户59xxx88 回复 03-24 10:55

这种人在状态的时候没心思关注别的。吃牛排和馒头没有什么不一样而且牛排太当误事浪费时间,如果喝水能不饿并保持状态那放心,你只会在接水的地方见到他们。他们不是没有物质基础条件而是相对于眼前他们要解决的问题那些都是可以暂时忽略的。真以为他们什么都不懂没见过世面?

因心 回复 03-21 23:31

你看重的和他眼里的不一样!

用户99xxx60

是,数学能够大成的人,都是天赋异禀型的选手

谈股论金

数学扫地僧

不忘初心

这样的人才是人才,不在乎名利,国家应该支持这种人,帮他们解决掉后顾之忧,专心科研。

用户18xxx36

稍微再注意一下就完美了

wahoo

[握手]无论在家里、食堂还是饭店吃饭,我吃完了总是把我的桌面清理的干干净净。如厕,只要有清理工具,我尽量把坑位打扫干净。

用户10xxx56

淡泊之人!还有韦神!

得休休处且休休

王教授,您太高尚,敬礼!

鑫龙

国之栋梁。

用户10xxx24

没教授职称,带不了研究生。

閑閑

神级的人物,总会有神经的言行,所以,请理解神。

用户10xxx03

现在的学生就是爱投诉!

用户17xxx79

他应该多带学生,多多培养超过他自己水平的接班人。中国缺少数学人才。

风吹树叶狂 回复 03-21 18:44

中国还真不缺数学人才!不信你看看你后代[抠鼻]

岁月如歌

舔盘子就不雅了?这是UC吗?什么时候逼格这么高冷了?[哭笑不得]盘子回收不洗了吗?还是吐口痰你更能接受?餐馆里的餐具都是人家用过的,你恶心不?海底捞锅底被人尿了一次你就不到外面吃饭了?

gzcaojin

用了不洗不消毒?

$_$

我一直以为我是世界上最美的女生,直到遇见你,才知道是我们

长剑2013

国之重器,学校应从方方面面给予照顾,尤其是吃的方面应全面些,否则,营养不良,会伤身体。总之,致敬中华民族的脊梁老师!

用户10xxx98

纯属个人观点,如果在公共场所用的公共餐具,舔盘子的举动就有点过了,如果是在自己家里请自便!

摄绘大叔

呵呵,别美化了,这个人是我一个特别好的朋友的同事。用我朋友的话:他就是个怪人,活在自己的世界里。不做课题,不出成果,不写论文,不评职称。生活也特不利索,邋里邋遢。这么多年一直就是个讲师。除了上安排的课,别的活动一概不参加。

岁月如歌 回复 03-21 18:44

你就说他上课好不好吧?别的都是吹毛求疵

拖肥 回复 03-21 19:41

你说的和文中一样啊,谈何美化

帅月半

哈工大,中国科技的脊梁

摄绘大叔 回复 03-21 17:31

这是哈理工的,不是哈工大。哈理工在哈尔滨都算二流学校。

老鹰 回复 03-22 06:01

哈工大、哈工程都特牛,至于哈理工,没听说过。

用户12xxx16

数学泰斗都比较随意!人家简单低调!不看重名利!

用户15xxx60

看照片,和吉大一位已经去世的教复变函数的欧阳教授很像,乐呵呵的一个老头

用户25xxx50

他们是自己数学事业的朝圣者 世人的眼光怎么样理解的了 你穿着体面 吃着美食 姿态优雅 为这世界贡献了多少价值?同一世界为生 一为社会栋梁 一为碌碌草芥

逐梦人

这么多女大学生用,有什么恶心的

athyk

保安不认识教授

东风

这个学校太差劲,缺乏对这位老师的照顾和关心。

功夫熊猫

太小瞧哈理工了,哈理工也有教工食堂

帅得被狗咬的非著名资深评论员隔壁邻居老王

天才和神经往往只隔一层纸。

用户10xxx67

非议个屁啊,都是天之骄子,不去想着怎么去帮扶老人,却非议!正是知识不代表家教修养!

马上可以钓鱼了

人其实是个想当然的神奇动物,比如猪大肠,毛肚,都吃吧?那里曾经装的是奥利给!但是用碗盛过猪粪,再洗干净就没人用了[滑稽笑][滑稽笑]

片言

舔盘子?太那个了吧

郭斌

这就是所谓的“有眼不识泰山”

黄杨酷裤

韦神表叔?同一宗族?活济公?

东西

FP

绝恋vs深蓝

如果是一个以捡垃圾的这样做会不会被制止?如果全校学生都学他会是怎样的一番景象?

良心 回复 03-22 07:58

会不浪费点滴粮食,会全员搞研究,会出现众多科研成果。

村雨

写文章要实事求是吧

用户20xxx90

人家是节俭不拘小节。你这样做的话就是恶心。同一件事身份不同的人做结果不同

种地刚回

这不跟北大那啥韦大神长得有点像吗?只是没有小包包。

用户17xxx69

不努力的人就只有靠天赋了!还能靠什么呢?靠爹妈吗?

精彩瞬息

锅炉工得罪你了?

395

奇人

wsl168cn2

天才大多都是孤僻的

思索在宇宙的边缘

哈理工和哈工大哪个厉害?

雪城2000

盘子不论是公用还是个人用过的,这位大学教授再表现的节俭朴素,不至于去舔盘子吧?[捂脸哭]

用户19xxx04

这个习惯,不好!

用户10xxx08

真正活的通透的人!

老吴

致敬王老师,隔壁班的老师,经常在宿舍和教室看到他

用户17xxx19

正常的普通人干不了反常的特别人的事

用户10xxx74

我认为邋遢不是什么优点!!大家更应该珍惜自己的生活

鸣珂锵玉

我想知道他韦神如何区分仲伯?

用户10xxx76

即便是泰斗,不雅的行为也不值得宣扬!

舰长

30年前我应该读数学研究的

猛兽大哥

孔子学音乐三月不知肉味,他学数学一生不知饭味

无法理解

说了半天没看出是数学大牛呀

楚天龙吟

扫地僧的存在![点赞][点赞][点赞]

独狼

这是真的,他教过我

太空

辣鸡ai文章

武寒旭

给学生做了一个坏榜样

随意

舔盘子就不雅了,还是改掉这个坏习惯吧。

心安是归处

与北大韦东奕很相近哦……[墨镜]

雨巷

保安哪认识什么泰斗!

学士

哈尔滨理工大学的前身是那个学校?是不是黑龙江工学院?

^_^浩然

放弃大头是最好的结果,他真不是带新人的材料

海娃

数学,天才的游戏!

东方红日

以前读书时,讲泛函分析的数学老师,一年四季穿着一双军绿色的解放球鞋。

山竹

伟人不是一般人,不能用一般人的思维来看待。

用户17xxx37

什么叫邋遢老头?难道穿的邋遢就不能在食堂里吃饭吗?这些新生的世界观很有问题,抱着盘子舔有什么问题吗?这是尊重食物爱惜食物的体现,只要不是拿公共的瓷盘一点问题都没有。

左罗Z

这个可以理解,毕竟天才就是与一般人不同

荒诞新世纪

舔盘子有点过了

篮球是竞技体育

可惜我上学的时候总逃课,也不是这专业的。没见过王老师。

istand

有幸接触过,他的惊人的记忆力简直堪称神级。之所以现在这样,其实据说是在北大期间发生了一次感情变故。

平安

特殊人材需特别关护。为国所用不宜用常规看待。这是不是人尽其材的途径?

隔壁老王

这照片里着装比大多数人都好,看看裤线笔直,只不过是穿搭水平差点。

一鼎堂

真能编。差不多点,你看了你写的文章有没有觉得你有个心想事成的笔杆子的错觉?

沧海一生笑

不管是谁,用舌头舔就过了,盘子过后还会给别人用的,虽然不是卫生问题但令人恶心没胃口。