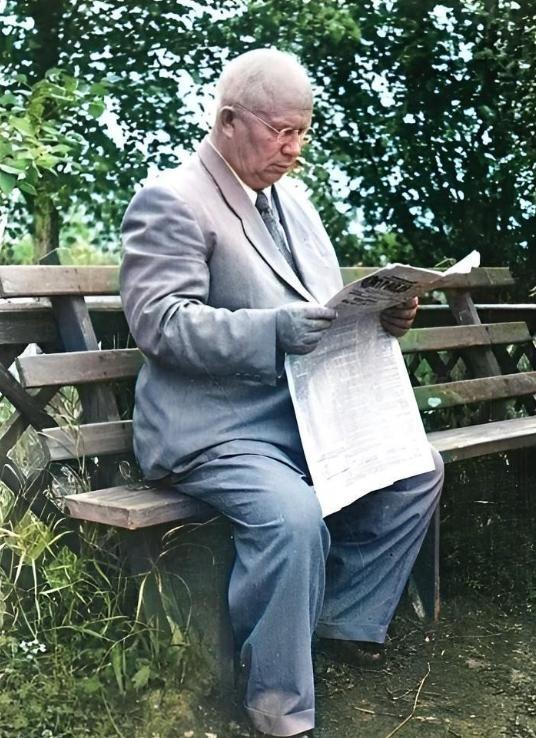

1964年,被迫“退休”后的赫鲁晓夫在莫斯科郊外一所别墅内过起了闲云野鹤的生活,他每个月有500卢布作为抚恤金,有时家里人还会来看他,他非常高兴,享受着天伦之乐。 1964年10月,赫鲁晓夫被苏联高层以“健康原因”为由赶下台,结束了长达十年的领导生涯。这位曾经主导去斯大林化、推动农业改革的强人,就这样被自己的同志“请”出了政治舞台。从此,他的生活发生了翻天覆地的变化,搬到了莫斯科郊外的一所别墅,开始了所谓的“退休”生活。每个月,他能拿到500卢布的抚恤金,这在当时不算少,但对于一个习惯了掌控国家命运的人来说,这样的日子显然不是他想要的。 刚退休那会儿,赫鲁晓夫的心情糟透了。从每天忙着开会、做决策,到突然啥事儿都没了,这种落差谁受得了?他整天待在别墅里,啥也不干,就那么愣愣地发呆,心里估计五味杂陈。毕竟,他曾是苏联的头号人物,走到哪儿都有人点头哈腰,现在却成了没人搭理的“老家伙”。这种从云端摔到地面的感觉,不是一般人能扛得住的。不过,人总得适应现实,赫鲁晓夫也不例外。慢慢地,他开始给自己找点儿事儿做,不让自己闲得发慌。 别墅的生活虽然清闲,但也不是完全自由自在。别看他表面上过得挺滋润,实际上,他的行动一直被盯着。电话被监听,出门有人跟着,连写点儿东西都被管得死死的。苏联当局对这位前领导人可没放松警惕,生怕他“不安分”。这种日子,听起来就憋屈,但他也没啥办法,只能硬着头皮过下去。好在,他还有家人,这成了他晚年最大的安慰。每当儿女带着孙子孙女来看他,家里就热闹起来,笑声不断。他特别喜欢跟家人聚在一起吃饭聊天,那些时刻估计是他最开心的时候,能让他暂时忘了过去那些烦心事儿。 赫鲁晓夫退休后,逐渐摸索出了一些消磨时间的办法。他开始摆弄园艺,在别墅的花园里种花种菜,弄得有模有样。每天,他还喜欢在那儿散散步,带上个小收音机听听新闻。偶尔,他会偷偷调到外国电台,听听那些他当政时禁过的音乐,心里估计挺不是滋味儿。除了园艺,他还喜欢读书,经常窝在书房里翻书,啥都看点儿,历史、小说、传记,啥能让他静下来他就看啥。这些事儿虽然简单,但对他来说,可能是种救赎,能让他从失落中找回点儿生活的节奏。 不过,别以为他就完全放下了过去。赫鲁晓夫这人,骨子里还是个不服输的性格。他当过那么多年领导人,习惯了发号施令,突然让他啥也不管,他心里肯定不甘心。有时候,他会盯着收音机里的新闻发呆,可能在想,要是自己还在台上,会怎么处理这些事儿。他甚至还动过写回忆录的念头,想把自己这些年的经历记下来,给后人留点儿啥。他确实也偷偷写了一些,但当局很快就发现了,严令禁止他继续。可这老头儿挺倔,东西还是写完了,后来辗转流到了国外出版,成了研究苏联历史的重要材料。这事儿也挺讽刺,他活着的时候被管得死死的,死后却靠这些文字留下了自己的声音。 说到家人,赫鲁晓夫晚年的生活离不开他们的陪伴。他的儿女虽然忙,但隔三差五会带着孩子来看他。这些探访对他来说特别重要,每次家里人一来,别墅里就热闹得不行。他喜欢看着孙辈跑来跑去,喜欢跟儿女聊聊家常,那些简单的幸福是他以前忙权力时没时间享受的。500卢布虽然不多,但养活自己和偶尔招待家人还是够用的。吃饭的时候,大家围坐在一起,桌上摆满家常菜,他就坐在那儿笑眯眯地看着,心里估计挺满足。这种天伦之乐,成了他晚年生活中最温暖的部分。 但话说回来,赫鲁晓夫的日子也不是表面上那么风平浪静。他毕竟是个干过大事儿的人,退休后那种失落感一直没散去。他享受眼前的平静,可心里总有个声音在提醒他过去的辉煌。这种矛盾的心态,估计每天都在折磨着他。他既想安安静静地过日子,又放不下来时的权势和地位。比如,他听外国电台的时候,可能会想起自己当年禁止这些东西的决定,现在却只能苦笑;写回忆录被拦的时候,他可能也气得不行,但又无可奈何。这种拉扯,让他晚年的生活多了几分复杂。 赫鲁晓夫的退休生活,跟他当政时的高调作风比起来,简直是两个世界。当年他拍桌子、搞改革,甚至跟美国对着干,风头出尽。可1964年之后,他只能窝在别墅里,靠500卢布过日子,偶尔靠家人探访找点儿乐子。这落差,谁看了都觉得唏嘘。他不是没挣扎过,但现实摆在那儿,他再不甘心也得认命。好在,他慢慢找到了自己的节奏,园艺、读书、听收音机,这些小事儿让他日子没那么难熬。加上家人的陪伴,他晚年还不至于太凄凉。