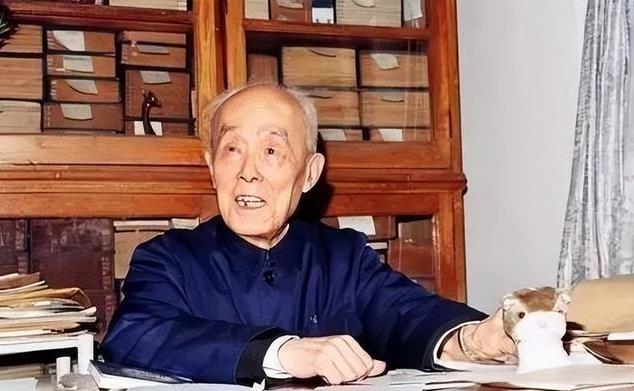

1974年,在新疆七个星千佛洞附近,几个工人挖出了一张神秘的卷宗。上面的文字,如同天书一般,没有人能看得懂。根据卷宗出土的地点,人们推测,卷宗上的文字,应该是失传千年的吐火罗文。而全世界能读懂这种古老文字的人,不超过30个。 1974年,新疆七个星千佛洞附近,几个工人干活时,无意间挖出一张破旧的卷宗。纸张发黄,上面的文字歪歪扭扭,像天书一样,谁也看不懂。专家们一看出土的地方,猜这可能是失传千年的吐火罗文——一种古代丝绸之路上用过的语言,全世界能认得它的人不超过30个。这张卷宗的出现,就像一颗炸弹,炸开了历史尘封的秘密。季羡林,这位73岁的北大教授,接手了这桩天大的难题。他真能解开这团迷雾吗?17年后,真相浮出水面,令人瞠目结舌。 季羡林1911年8月6日出生在山东临清一个穷苦农民家里。爹妈不识字,靠种地养活一大家子,日子紧巴巴的。可他从小就对书着迷,村里集市上有旧书摊,他就凑上去翻,借回家抄着看。家里再穷,父母也咬牙供他读书。1920年,他上了临清县立小学,每天走好几里路,背个粗布书包,课后还不舍得走,留在学校啃书。1926年,他考进济南省立第一中学,城里书多,他如鱼得水,自学英语,啃外国小说,眼界大开。 1930年,季羡林考上清华大学,学的是西方文学。清华园里,他一边读书一边写日记,记下考试的紧张、老师的趣事,笔调轻松,像个普通大学生。1935年,他拿到机会去德国哥廷根大学留学,专攻梵文、巴利文,还有吐火罗文这些冷门古语言。那会儿正赶上二战前,欧洲日子不好过,他住破公寓,吃不饱,却一头扎进书堆里抄古籍,乐此不疲。1946年,他学成回国,进了北京大学当教授,从此在东方语言学领域深耕。 1974年夏天,新疆焉耆附近的七个星千佛洞,工人们挖土时撞上了硬东西,扒开一看,是叠泛黄的纸片,字迹斑驳,弯弯曲曲没人认识。东西被送到北京,专家推测这是吐火罗文,一种古代印欧语系语言,丝绸之路上的佛教文化用过它。可这语言失传已久,全球能读的人一只手都数得过来。卷宗状态也不好,纸碎了,字模糊,顺序还乱七八糟,跟拼图似的。 这摊子活最后落到了季羡林头上。他73岁,身体不算硬朗,但学问扎实,尤其对吐火罗文有研究。东西一到,他马上上手,摊开纸片,用放大镜一个字一个字瞧。确认是吐火罗文B后,他心里有底,但也知道这活不好干。文字残缺不说,还得靠猜靠比对,得有耐心有功夫。 季羡林没含糊,立马开干。他在北大书房里摆满古籍,天天抄写、比对。晚上校园安静了,他的灯还亮着。卷宗内容不好懂,他查梵文佛经,翻吐火罗文残本,一个字一个字抠。研究下来,他发现这是佛教戏剧《弥勒会见记》,讲的是未来佛弥勒的故事,跟丝路文化关系密切。这东西不光是语言学宝贝,还是历史研究的金矿。 这活整整干了17年。1998年,季羡林快90岁了,终于把卷宗理顺,翻译整理成书出版。书一出来,学界炸了锅,国外同行都佩服得不行,说这是吐火罗文研究的里程碑。他一个人,凭着一股子韧劲,把散乱的碎片拼成完整的故事,了不起。 《弥勒会见记》问世后,季羡林名声更大了。国际会议上,大家抢着看他的译本,国内学术圈也频频点赞。这本书不光解开了卷宗的谜,还给丝绸之路文化研究添了新料。吐火罗文这门冷门学问,因为他的努力,变得不那么遥远。很多学者靠着他的成果接着挖丝路佛教的秘密,影响一直延续。 可季羡林自己不爱张扬。记者围着他吹捧,他摆手说:“别夸了,我就是个读书人。”他从不稀罕什么大师头衔,晚年还写文章求大家摘掉这些光环。穿着布衣,走在北大校园,跟学生聊几句,平易近人得很。 季羡林为人实在,没架子。2006年,他被评为“感动中国”十大人物,表彰他在文化上的贡献。2008年,印度给了他“莲花奖”,表扬他在中印文化交流上的功劳。可他听了这些,笑笑而已,还是老样子,写写散文,回忆过去,字里行间透着人生智慧。 他爱跟年轻人说,读书得踏实,做人得真诚。晚年身体不好,他还是笔耕不辍,散文集里写童年、写留学,接地气又暖心。2009年7月11日,他在北大去世,98岁。学界痛惜,学生怀念,他留下的不只是学问,还有一股子正气。 季羡林用17年啃下吐火罗文卷宗这块硬骨头,硬是把天书变成了人人都能读的宝贝。他一生追知识,守真理,不图名利,留下的遗产让后人受益匪浅。他的故事听着像传奇,其实更像启发。你咋看他的学术牛劲和做人风格?欢迎留言聊聊,一起怀念这位了不起的学者。