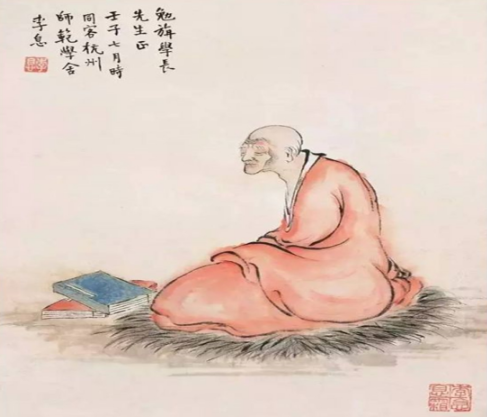

1916 年,李叔同毅然决定断食 20 天以疗疾。岂料,断食期间,他竟患上重感冒,最终,李叔同与两位妻子选择离去。 李叔同,原名李叔同,后世尊称为弘一法师,他的一生可谓波澜壮阔,是中国近代史上一位极具传奇色彩的人物。1880年出生于一个书香门第的家庭,他的父亲是清代进士,家境殷实。李叔同自幼聪颖异常,对文学、艺术有着浓厚的兴趣和非凡的才能。他曾是一位才华横溢的艺术家,涉猎广泛,从书法到绘画,从诗词到音乐,李叔同都有非常深的造诣。 1916年,李叔同已经在中国文艺界享有盛誉。他的生活充满了艺术的氛围和精神的追求,然而,身体的疾病始终是他内心深处无法摆脱的阴影。在一次偶然的机会中,李叔同得知断食可以净化身体,恢复健康。对此深感兴趣的他,决定实践断食,希望通过这种方式治愈自己的慢性疾病,并在精神上达到一个新的层次。 他选择在苏州的一座静谧庭院中开始这段修行。庭院内有着茂密的绿竹,清澈的池塘与低垂的柳树,环境清幽,空气中弥漫着淡淡的花香。这里远离了城市的喧嚣,为李叔同提供了一个理想的修行场所。在开始断食的第一天,李叔同只吃了一些极为简单的素食,如蒸薯和清水煮菜,之后便逐渐减少食物的摄入量。 随着断食日子的增加,李叔同的身体开始感受到了明显的变化。开始的几天里,他感到体内似乎有一种轻盈感,然而随着时间的推移,饥饿开始侵袭他的每一个细胞。到了断食的第十天,他已经完全停止了固体食物的摄入,只偶尔喝些清水。每天,他都会在院子里缓缓行走,呼吸着新鲜的空气,观察着日夜更替,感受着身体与大自然之间的微妙联系。 正当李叔同试图通过内省和冥想来克服饥饿感时,不幸的是,在断食的第十二天,苏州突降大雨,连绵不绝。湿冷的天气使得他未能及时增添衣物,很快,他就感到身体异常寒冷,随之而来的是一阵剧烈的咳嗽和流鼻涕。尽管李叔同试图通过更严格的冥想来转移对身体不适的注意力,但疾病的影响还是逐渐加剧了。 在接下来的几天里,李叔同的健康状况急转直下。他的咳嗽更加严重,体温升高,体力也日益消耗。每天早晨,他都会坐在窗边,望着外面雾蒙蒙的景致,感受着从内而外的疲惫和虚弱。尽管身体状况每况愈下,李叔同的精神却异常坚定,他没有放弃断食的计划。 终于,在断食的第二十天,李叔同结束了这次修行。虽然他成功地坚持了整个过程,但重感冒让他深刻意识到,身体的极限和精神的力量有时并不能完全同步。此时的他,已经不再是那个只追求艺术和个人兴趣的李叔同,他的思考更多地转向了生命的意义和精神的深层次探索。 断食期间,李叔同居住在苏州郊外的一座小院中,这里四周被修剪整齐的竹林环绕,一条清澈的小溪潺潺流过,溪水冲刷着岩石,发出清脆悦耳的声响。院子里种满了各类花草,从早春的梅花到盛夏的荷花,再到深秋的菊花,四季更迭,花香阵阵。他的房间简朴而清净,一张木床,一张书桌,墙上挂着自己书写的一幅对联,映衬出他对生活的简单要求和内心的宁静。 随着断食天数的增加,李叔同的体力逐渐消耗,原本清晰的思维也开始变得有些模糊。每天早晨,他都会在院中的石径上缓缓行走,呼吸着清新的空气,试图通过深呼吸来减轻体内的饥饿感。他的眼前时常会浮现出过去在上海的画室里忙碌的身影,那些画作、学生,以及他对艺术的无尽热情。然而,这些记忆逐渐开始被一种对生命更深层次的思考所取代。 在断食的第十二天,天气突变,一场突如其来的春雨打破了往常的宁静。雨水从屋檐滴落,打在青石板上,溅起一朵朵小水花。李叔同站在窗前,看着庭院中的花花草草被雨水打得低垂头颅,心中不禁生出几分寂寞和苍凉。这场雨也给他带来了一场突如其来的重感冒,喉咙痛和流鼻涕使他夜不能寐,只能依靠着窗边的桌子,望着外面模糊的雨幕发呆。 当断食结束的那一天,李叔同仿佛重生。他的脸色虽然苍白,但眼中却闪烁着前所未有的光芒。他深知,自己已不再能回到过去那种纯粹追求艺术成就的生活。不久之后,他做出了决定,放弃了所有世俗的身份和艺术生涯,选择出家为僧,以弘一法师的身份重新出现在世人面前。 出家后的李叔同,或称弘一法师,住在杭州一座古老的寺庙中。寺庙坐落在青山绿水之间,古木参天,香炉常燃。他的房间更为简朴,只有一张木床和一张小桌,桌上常放着几本佛经。他每天的生活非常规律,清晨起来敲木鱼,诵经做礼拜,白天则抄写佛经或接待前来求教的居士。 李叔同的这一转变,虽然令当时的社会颇为震惊,但他的影响力却以另一种形式继续扩大。他的艺术作品与佛法讲解,成为了他留给世界的宝贵精神遗产。直至1942年,弘一法师的逝世标志着他传奇一生的结束,但他所留下的文化与精神财富,却依然影响着后世。