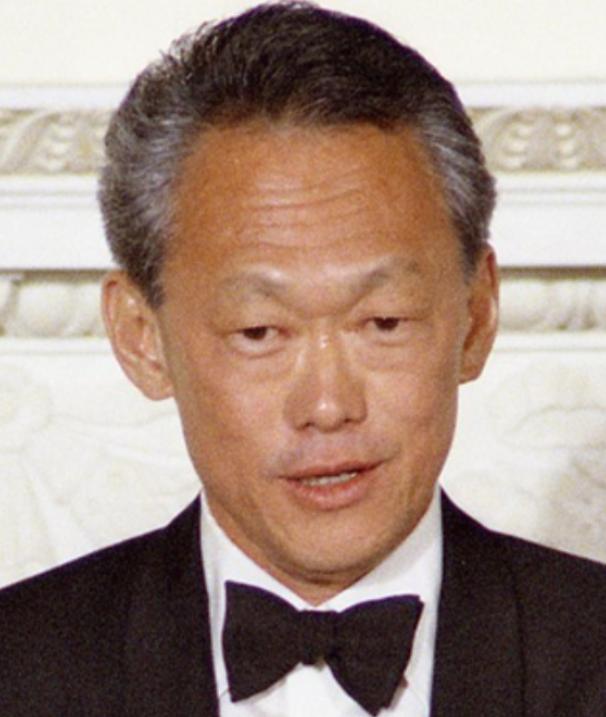

1965年,新加坡脱离马来西亚独立建国后,他们希望将汉语确立为国语,但李光耀对此态度坚决,明确表示汉语永远不会成为新加坡的国语。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1965年8月9日,新加坡正式脱离马来西亚,成为一个独立国家,新加坡独立之初,面临的困境远超语言问题,国土面积仅相当于北京五环以内,经济基础薄弱,主要依赖港口贸易,社会由多民族构成,华人虽占多数,但马来人、印度人等少数族群同样重要,族群间的潜在矛盾随时可能爆发。 地缘政治环境也不容乐观,周边马来国家对这个以华人为主的新国家保持警惕,更重要的是,新加坡要想生存,必须融入全球经济体系,而语言选择直接关系到这一目标的实现,李光耀深知,一个错误的决定可能让这个新生国家陷入万劫不复。 为何李光耀断然拒绝将汉语定为国语?首先,英语在新加坡已有深厚的历史根基,作为英国殖民地长达百年,英语早已成为精英阶层的通用语言,许多华人家庭,尤其是富裕阶层,将子女送入英文学校,英语不仅是教育的工具,更是社会地位的象征。 李光耀本人就是典型代表,他在年轻时几乎不会说中文,直到从政后才开始学习汉语,这种背景使他和许多精英人士相信,英语是通向现代化的桥梁。 更重要的是经济考量,新加坡的生存依赖于国际贸易和外资,20世纪60年代,英语已是全球商务和外交的通用语言,在港口洽谈贸易、在银行签署合同、在工厂承接订单,英语无处不在。 选择英语作为官方语言,意味着新加坡可以无缝对接国际市场,吸引西方投资,李光耀曾亲自奔赴欧美,推广新加坡的投资环境,而英语的普及无疑增强了这一努力的说服力。 事实证明,这一决策成效显著,新加坡迅速成长为亚洲四小龙之一,金融中心和贸易枢纽的地位日益巩固,跨国公司纷至沓来,高楼大厦如雨后春笋般拔地而起。 此外,英语作为中立语言,有助于缓解多民族社会的紧张关系,如果强行推汉语为国语,可能会激化马来人和印度人等少数族群的不满,导致社会分裂。 英语不偏向任何族群,成为政府行政、教育和司法的统一语言,确保各族群在形式上的平等,四种官方语言——英语、汉语、马来语和泰米尔语——并存,但英语在实际使用中占据主导。 这种安排既维护了社会稳定,也在外交上淡化了新加坡的“华人国家”色彩,缓和了与邻国的关系,英语政策的推行深刻改变了新加坡的面貌,教育系统全面向英语倾斜,学校以英语为主要教学语言,培养了大量具备国际视野的人才。 政府设立奖学金,鼓励学生赴欧美留学,进一步提升了新加坡的人力资本,行政和司法体系的英语化提高了效率,法治水平也随之提升,经济的腾飞和社会的稳定让新加坡从一个贫穷的渔村蜕变为现代化都市,港口货轮川流不息,街道车水马龙。 然而英语的全面普及也带来了意想不到的文化代价,随着英语成为年轻一代的日常用语,汉语的使用逐渐萎缩,许多年轻人对汉语的掌握仅限于日常用语,如点餐时的“叉烧饭”或“奶茶少糖”,传统文化也受到冲击,过年贴春联需要查字典,清明扫墓时甚至无法辨认墓碑上的汉字。 这种文化断层的现象让老一辈人倍感失落,也引发了社会对文化认同的担忧,李光耀最初尝试通过双语教育平衡英语与汉语,但这一政策因学生负担过重而效果不佳,1979年,政府明确将英语作为主要语言,汉语退居次席,这一决定进一步加速了汉语的边缘化。 面对文化认同的危机,新加坡政府采取了一系列补救措施,从上世纪80年代起,“讲华语运动”在全国推广,鼓励年轻人学习和使用汉语,学校增加了汉语课程的比重,传统节日如春节和中秋节得到更多官方支持。 文化节、汉语补习班等活动也层出不穷,试图唤起年轻一代对中华文化的兴趣,然而习惯了英语思维的年轻人往往将汉语学习视为任务,成效有限,如何在全球化的浪潮中保留文化根基,成为新加坡面临的长期课题。 李光耀的语言政策无疑是一场务实的赌博,小国生存如履薄冰,英语的选择为新加坡插上了腾飞的翅膀,却也在无意中割裂了部分文化纽带,这一决策的得失仍在被后人评说,但不可否认的是,它让新加坡在夹缝中找到了一条生路。 对于其他多元文化国家而言,新加坡的经验提供了一个深刻的启示:语言选择不仅是工具问题,更是关乎国家认同、经济战略和民族团结的重大抉择。 在全球化与本土化之间找到平衡,是一条漫长而艰难的路,新加坡的故事表明,只要保持战略定力,纵使甘蔗无两头甜,小国也能在世界舞台上熠熠生辉。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:品象文化——《李光耀曾经放下狠话!新加坡哪怕七成华人,汉语也不可能成为国语》