曾国藩给李鸿章讲过一个耐人寻味的故事:一位老农家里来了贵客,打算做一顿好的招待人家,于是让儿子赶紧去买些肉菜回来。儿子拿着钱去了,可到了饭点还没回来。老农跑出去找,村口看到儿子后气炸。 老农走到村口,看到儿子挑着菜担子站在田埂上,跟另一个人在交谈。老农顿时就火大:家里还等着这些肉菜下锅呢,你却在这闲聊天! 走进一看,才发现儿子对面站着的是一个卖京货的年轻大汉。俩人也不是闲聊天,而是在争吵。 原来农村里的田埂又细又窄,跟独木桥一样,一次只能容一人通过。老农的儿子买完肉菜回来,经过田埂时,卖京货的大汉正好从对面走来。他们谁也不肯让谁,于是就对峙起来。 老农在一旁看得那个着急啊,于是跟大汉商量:“兄弟,我家里来了客人,正等着这些肉菜下锅招待呢。你行个方便,往水田里稍避一步,让我儿子过来,你也可以过去,岂不两全其美?” 大汉一听,更加不愿意让了,他反怼老农:“为什么不是你儿子先去水田里稍避?” 老农冷静想了想,还是觉得自己有理,继续劝大汉:“你看啊,我儿子比较矮小,站在田里的话,恐怕会把肉菜浸湿,这样一来还怎么招待客人呢?而你身材高大,所以请你先避让。” 大汉还是不乐意:“你儿子担内不过是些肉菜,不值几个钱。我担内可都是些贵货,能卖很多钱,万一浸湿损失可就大了。所以我不能冒险下水,快叫你儿子让开!” 这是曾国藩给学生李鸿章讲的一个小故事,看似平常,其实里头大有学问。当时,曾国藩问李鸿章:“如果你是老农,你会怎么办呢?” 李鸿章不解地摇了摇头。曾国藩微微一笑,不做解释,继续把故事讲下去: 老农知道再这么争下去不是办法,于是干脆脱下鞋,挽起裤腿,对大喊说道:“这样吧,我下水,你把货担交给我,我顶在头上保证不弄湿。你空着身子从我儿子身侧绕过,然后大家各走各的!” 说罢,老农俯下身子,正要往水里踩去。这时大汉觉得有点过意不去,赶紧阻止老农:“且慢!这样太费事了,还是我先下水吧,让你儿子过去便是。” 大汉立马下水避让,争执就此消解。 曾国藩讲完故事后,又问李鸿章:“现在能悟出其中道理了吗?” 李鸿章心下纳闷,不就是个生活中常见的扯皮之事嘛,有什么了不起的,反问道:“这个故事难道就为了说明我们做人要主动退让?” 曾国藩哈哈大笑起来:“你只知其一不解其二啊!主动退让乃私德,于天下大事并无裨益。大抵谓天下事,在局外呐喊议论,总是无益,必须躬身入局,挺膺负责,才能成事。” 就像这个老农,站在边上就是劝破喉咙也解决不了问题,只有自己上前,挺膺负责了,问题才迎刃而解。

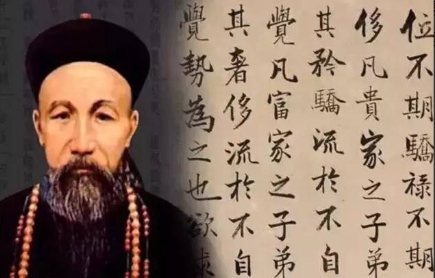

其实生活中有很多人,像老农一开始一样,遇到事情只知道耍嘴皮子,在一旁建议、呐喊,甚至还嘲笑那些真正做事情的人。一旦让他们自己去做,却都畏畏缩缩,胆小怕事。 曾国藩将这种大多数人都存在的普遍现象看得非常透彻,所以人们常说,做事要学曾国藩。作为清朝四大名臣之一,曾国藩这一辈子,可谓把做人做事的学问研究透了。连李鸿章都说:“我当年跟随他老人家东征西讨,学到了不少好东西。只可惜现在想来,也仅学到了一些皮毛!” 确实,曾国藩的为人处世之道,成事智慧,为官法则,用人之术等等,有太多值得我们后世学习的地方。而且,比起遥不可及的王阳明,曾国藩是一个可以给我们普通人参考的对象。 因为曾国藩并不聪明,他的资质跟大多数普通人一样。但他却立下了千古大业,救国家于危难之时,书生带兵打仗却屡战屡胜,最后打败了太平天国。这一切都是有迹可循的。 曾国藩一生笔耕不辍,写了无数日记和书信,留下来的有2000多万字,所以现在市面上有很多关于曾国藩的书。但是,一大类是成功学,一大类是厚黑学,这些书很多都不够全面公正。

评论列表