人类距离太空有多远?

物理距离100公里,或者来一趟2050大会。

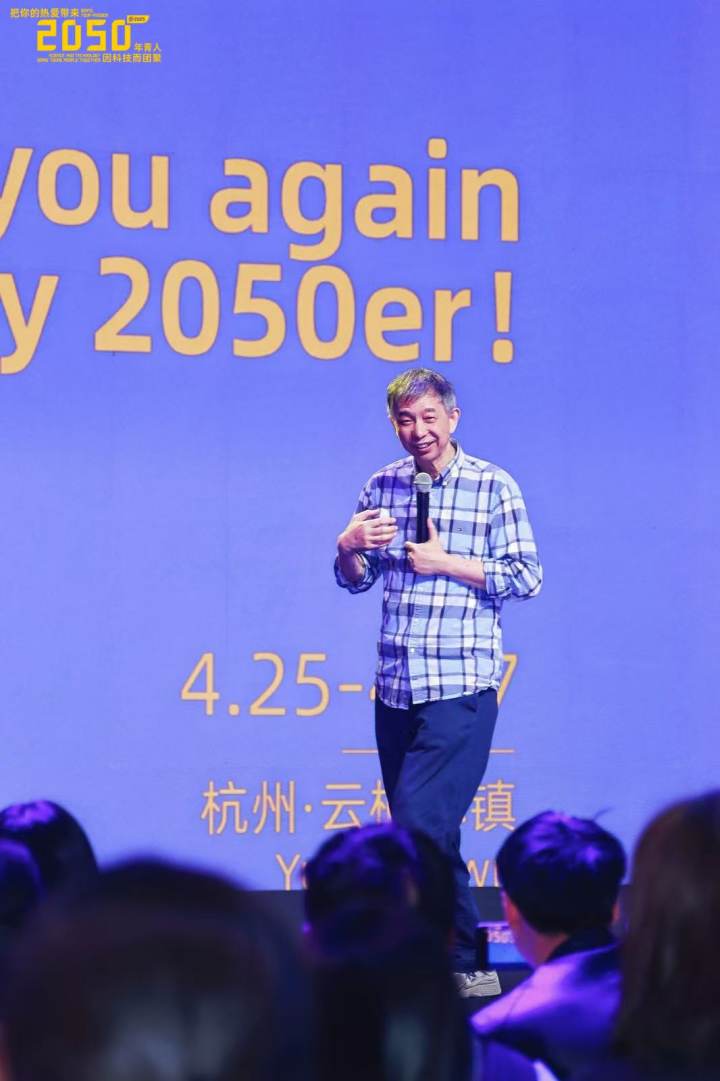

两天半时间,卖出了三张太空船的船票。直到2050结束那会儿,王坚还是觉得不可思议,自己怎么就成了今年最大的“推销员”。

作为2050的发起人,许多人曾不止一次问王坚,举办2050的目的是什么,他说没有目的,“只要你到这儿来,认真地见上一面,会发生很多神奇的事情。”

果不其然,从人类到遥远的太空,从非洲到亚洲,只要在杭州见一面,距离都不是问题。

不孤独的火箭工程师

4月26日中午,云栖小镇。王坚偶遇到了航天科技集团五院货运飞船系统总体主任设计师雷剑宇。为了安静地聊会儿天,两人钻进了停放在广场上的一辆房车里。

两人的渊源,要从2018年第一届2050大会开始。

2018年5月底的一天,杭州天长小学一个班级的家长群里出现了一段视频,很多小学生围着神舟十一号飞船航天员陈冬提问题。当时,飞行员出身的陈冬,是中国第二批航天员。

前些天,陈冬正式成为了神舟二十号载人飞行任务的航天员。而在房车里坐在王坚对面的雷剑宇,就是当年为陈冬设计和制造太空舱的技术负责人。

雷剑宇告诉王坚,之所以来2050,是因为他有一个大胆并已经付诸行动的想法:2027年把普通人送进太空。

在2050,王坚听说过很多天马行空的想法。上一个想把普通人送入太空的,是一个叫楚龙飞的年青人。当时他是一家民营回收火箭公司的火箭工程师。这个年青人在2050立下了一个flag:用自己建造的火箭把自己送上太空。

在人类追逐星辰大海的过程中,诞生了不少这样的商业航天公司。早在2021年,一艘载有六名乘客的维珍银河太空船被称为“太空船二号”,将把乘客带到50英里(80千米)高度,这个高度被美国联邦航空管理局认证为太空的边缘。

同一年,亚马逊创始人杰夫·贝索斯,坐着自家飞船蓝色起源的NewShepard(新谢泼德号)成功上天,并在11分钟后安全降落;去年,马斯克和SpaceX(太空探索公司)整了个“大活”:人类实现了首次商业太空行走。

不过,雷剑宇提出了一个很现实的问题:国内敢于尝鲜的人太少了,距离第一趟太空之行只剩下2年时间,船票要卖给谁?

雷剑宇心里其实已经有个人选,就是那个“要把自己送上太空”的楚龙飞。

和那年的踌躇满志不同,因为疫情、研发、融资等各种原因,楚龙飞的可回收火箭项目现在暂时搁浅了,团队大部分人员也各奔东西。

正当王坚认真地思考船票潜在的购买人,突然听到了外面传来一个熟悉的声音,来人正是楚龙飞。

“当时房车的旁边是一枚从文昌运来的火箭,两个庞然大物之间只留了一条小缝。楚龙飞正好就挤在这条缝里研究火箭的材料和细节。”王坚立马把他喊上了车。结果,楚龙飞一听要去太空,眼泪差点掉下来。

后来王坚在复盘时表示,“我想跟楚龙飞说,你做火箭这事并不孤独。”

五个人,三张船票

“人类距离太空只有100公里”,这是今年2050探索空间最重要的一个主题展区之一。

不过,王坚觉得老是提到“人类”略显沉重,把本身没什么距离的事情扯出了距离感,他更喜欢用轻松的方式,像是“云栖小镇距离太空只有100公里,你的家距离太空只有100公里。”

第二张船票,王坚想到了张博博士。

这张船票,其实也跟2050和楚龙飞有关。

四年前,楚龙飞和美国通用航空公司董事长、美国电器产品公司董事长以及中美杰出企业家张博打了个赌,如果能坐上自己做的火箭送上太空,就把座位旁边的另外一个座位让给他。

和楚龙飞一样,张博也有一个跟天空有关的梦想——一次从中国本土出发的环球飞行。

“全世界有10000多人次成功登顶珠峰,进行环球飞行的只有400多人次,而且没有一次是从中国的国土出发。”张博说。

52岁考驾照;54岁做第一次环球飞行;57岁那年,张博博士用68天、55个起落,飞行了41000公里,完成了一次自愿者身份做2050环球飞行。他也成为全球少数做过两次环球飞行的飞行员之一。这次飞行,也重新定义了什么是“年青”。

一个电话打过去,张博博士爽快地答应了。

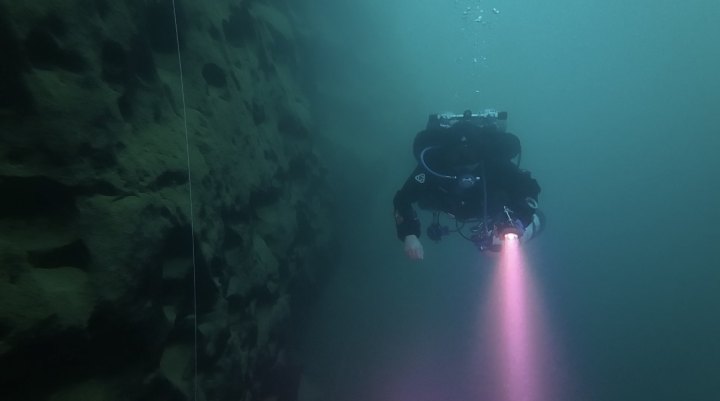

在接到楚龙飞电话述说船票的事半个小时之前,韩子君正在2050现场和朋友安利她去年迷上的一项极限运动——深潜。韩子君沉迷其中不能自拔的一个原因,是她发现洞穴深潜是普通人在地球上能够体验到的最像太空的感觉:即使是白天,只要潜到七八米以下,就会体会到那种黑暗、失重和压迫感。

“所以接到楚龙飞电话那一刻,我整个人都是蒙的。”韩子君说。

韩子君在2050的个人标签是:“上过珠峰下过深海,一个用极限运动探索世界探索自身的ENTJ。”她是第一位分别从南坡和北坡登上珠穆朗玛峰的中国女性登山者。

就在一个多月前,韩子君在教练陈潜(去年2050分享的自愿者,洞穴深潜到达过258米)的带领下,成功潜到了水下72米的深度。接下来韩子君的目标是水下152米,和珠峰8848米正好凑成8900米整数。

在王坚的印象里,韩子君是个搞极限运动的,“至今不知道具体做的是什么工作。”

实际上韩子君的社会身份是山致静公益基金的发起人。同时她也是2050的常客和召集人。今年她和楚龙飞一起发起了一个叫“冷湖老友记”的新生论坛,还张罗了两场“肯道尔探险山地电影观影会”和“满足你对极限运动的一切好奇”的思想约会。

为什么会想到给韩子君打电话?又得从2019年第二届2050说起。

那年,楚龙飞发起了一场叫“天空总动员”的论坛,邀请韩子君作为其中一名分享嘉宾。在所有的嘉宾里,韩子君是唯一一个跟火箭不相关的,所以心里特别嘀咕:我一个登山的跟你一个造火箭的有什么关系?楚龙飞说,不行,你一定要来。

为了让开场显得不那么突兀,当时韩子君灵机一动就想到了这么一句自我介绍:我应该是站在这个地球上,距离太空最近的人。

这句话给王坚留下了深刻的印象:“大部分去过珠峰的人都会说自己站到了世界之巅,唯独子君不是。”

韩子君是最后一个来到房车认领船票的。在车里,王坚问她:你想不想去太空?韩子君说:想。但说完脑袋是嗡嗡的。

五个人,一个造太空舱的想送人去太空,一个中国工程院院士当起了推销员,三位乘客因2050结缘,就这样在杭州云栖小镇,以一种莫名其妙的方式谈成了一个能写入中国航天史的大事。

世界是平的

就在王坚成功“卖”掉三张船票的那个下午,“地卫二和Ta的朋友们”在云栖小镇举办了两场跟太空有关的论坛和一场“太空思想约会”。

“地卫二”是杭州一家致力于以计算实现连接,以连接实现共享的太空智能技术研究公司。

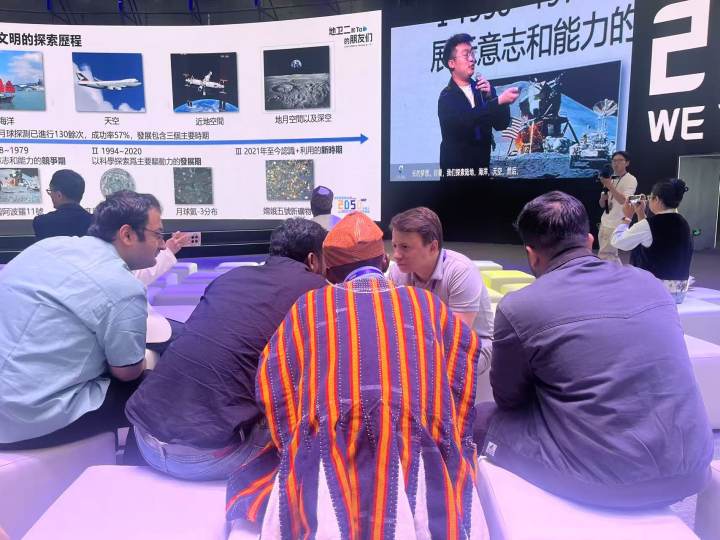

今年的2050,地卫二带来了他们在全球各地的朋友:来自23个国家、40个城市。他们中有政府官员、大学老师、还没毕业的学生,也有地卫二在全球的客户。

这场不带商业色彩的聚会,发生了很多意想不到的化学反应。刚开始大家都听得非常认真。直到第二场,土耳其中东科技大学航空航天学院副院长、嫦娥八号国际合作项目土方总负责人在分享了“我们的奔月搭子:与中国团队共创嫦娥八号月球机器人”后,有趣的一幕发生了:

不同国家和地区的人纷纷围过来,开始扎堆讨论。非洲人问土耳其人:你们怎么这么厉害,月球机器人是怎么造出来的?为什么国家这么支持你,为什么跟中国合作?

还有非洲人问中东人:你们是怎么一年多搞出一个卫星?你们拿卫星主要是用来干嘛?

因为讨论过于热烈,后来又换了个场地继续交流。

“会场有40个人左右,大家坐得很集中。”地卫二CEO温卓明发现,这场全程英语交流的思想会讨论的热烈程度,大大超出了预期。

有几个国家代表的发言让他印象特别深刻。尼日利亚和埃塞俄比亚的朋友分享时,提到了很多现实的困难,比如政府管得很严格,数据安全得不到解决,不知道怎么开展。

这时,同样来自非洲,平时连电都得不到保证的加纳人反而安慰起他俩来:“所有的创新刚开始都是困难的,要用发展的眼光看待这件事。不要还没开始就放弃了,先跟着中国人一起干,总能找到路径。”

印尼人也现身说法安慰两位非洲朋友:虽然印尼也有各种各样的困难,比如印尼是由非常多的小岛组成,每个岛的情况也不一样,但20年时间已经慢慢解决一些问题,“困难都是暂时的,以后会越来越好。”

轮到一位伊朗女性发言时,刚开始也特别沮丧,因为觉得自己的国家正在被这个世界抛弃,航天技术离他们很远。“但今天有机会参与讨论,听到这么多国家愿意用太空计算来帮助我们,突然觉得自己没有被抛弃,我们同样拥有平等获取技术和发展的权利。”

最后总结发言的是一位来自马来西亚的政府官员,他安慰大家技术发展短期间可能存在不公平,因为每个国家的资源不一样,只要自己不放弃,根据自己的需求先一点一点做起来,不要上来就那么沮丧。

全场鼓掌雷动。

“一个国家只要和平发展,人普遍比较自信,这个想搞那个也想搞。但从欠发达地区来的普遍比较沮丧。”这是一天下来温卓明最大的感受。同时,他也被不同种族、不同肤色之间相互打气鼓励的氛围深深打动。

第二天温卓明去机场送行,登机前一位沙特客人无限感慨:

“昨天来了那么多人,每个人或国家的基础相差巨大,但有一个共性,大家都需要有一个平等发展的权利。中国这个节点能给他们一点帮助,即使在五六十年甚至100年以后,都会相互记住彼此。”