1939年2月,日军赫赫有名的王牌飞行员藤田雄藏驾驶“天皇号”轰炸机,在湖北荆门一带执行轰炸任务时,被国军战斗机击落。

1940年代初,日本从意大利引进了70架菲亚利BR—20重型轰炸机,这笔交易不仅为墨索里尼政权带来了经济利益,还促使意大利向日本赠送了一架同型号的专用飞机,用以巩固双边关系。

这架飞机被日本皇室接受,并被命名为“天皇号”,后来被纳入日本空军,作为“空军一号”在军事行动中使用。

“天皇号”是一架结构精良的双发动机飞机,由钢架和铝皮构成,全长16.1米,翼展达到21.56米,高4.3米。其起飞重量为9.9吨,装备有A-80RC型空冷螺旋桨发动机,最大航程可达三千公里。

飞机设计考虑到了长距离飞行的需求,机舱配置了正副驾驶座椅、无线电通讯员及领航员座椅。飞机的外观上,两翼下方及机身后侧均涂有日本空军的军徽,机头部分则用白漆书写了“天皇号”的字样。

1938年10月,“天皇号”首次在中国战场上投入使用,特别是在宜昌会战中发挥了作用。到了1939年1月31日,这架飞机与其他8架轰炸机一同前往湖北荆门执行任务。当“天皇号”在沙洋上空进行轰炸时,遭遇了国民党军第29集团军的激烈抵抗。

国民党第29集团军包括44军149师和161师,其中149师的李浓团长得知敌机即将过境,迅速部署了防空战斗序列。李浓团长率领的部队使用了轻重机枪,对日军轰炸机进行了猛烈的火力攻击。

结果,“天皇号”被击中,冒着浓烟迫降在襄河西岸的沙滩上。见状,随行的其他日军飞机迅速改变航向,向汉口方向撤退。

“天皇号”迫降后,包括少将渡边太郎在内的六名机组人员,企图乘坐小船逃离现场。然而,他们的行动很快被国民党军的李浓所发现。李浓迅速组织士兵进行追击,在沙洋东南的关帝庙附近成功地将六名日军全部击毙。

被击毙的日本人员中不乏重要人物,其中藤田雄藏中佐是日本航空界的重要人物,1898年出生于青森,是日本最杰出的试飞员之一,任职于日本航空研究所。

他的事迹在国际航空界也颇有名望,曾在1937年4月主持创造了世界闭合线路长距离飞行的记录,这一成就不仅被国际航空联合会认可,也是当时亚洲唯一的飞行世界纪录。藤田还培养了众多日本航空界的杰出人才,如冢越贤尔和饭沼正明等。

此次行动中,国民党军队缴获了包括手枪、军用地图、日记在内的70余件物品。其中最引人注目的是一把刻有“天皇御赐”字样的指挥战刀,这把刀是渡边少将的随身携带物。

国民党重庆军事委员会获悉其一架名为“天皇号”的飞机在战斗中遭受严重损坏后,迅速采取了一系列精心策划的行动以确保其尽快重返战场。

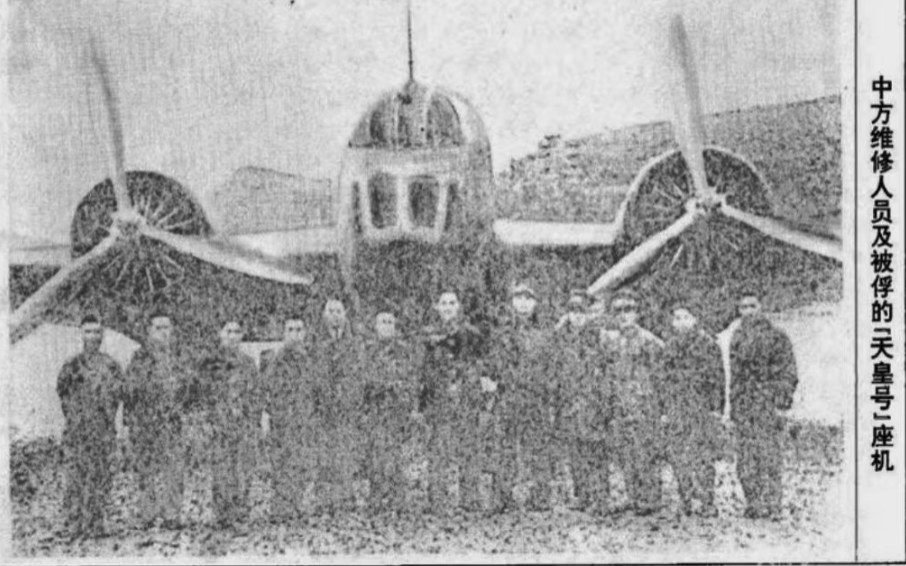

重庆军事委员会调派位于成都的空军第八飞机修理厂的修造课长黄渭雄少校前往沙洋,黄少校带领的15人抢修队伍由经验丰富的技术人员组成,他们对飞机进行了快速而高效的修复。

在紧张的修复工作完成后,沙洋驻军在江滩上修建了一条长达2000米的临时跑道,以便飞机能够重新起飞。飞机修复和跑道建设的同时,为了确保安全,地面部队将飞机原有的标志性涂装“天皇号”用黄泥掩盖,以避免被敌方识别。

修复后的飞机由空军少校李英茂驾驶,从沙洋起飞前往宜昌。然而,由于当时空中气流过于强烈,飞机上的黄泥掩盖在飞行过程中脱落,原有标志再次暴露。

宜昌的防空部队由于未能及时识别出飞机的身份,错误地将其视为敌机进行了炮击。面对突如其来的攻击,李英茂少校被迫在长江江滩上实施了迫降。

李英茂迫降后不久,驻宜昌部队迅速赶到现场,初步误解后发现飞机上的是己方飞行员,随即采取措施保护飞机和机组人员的安全。

得知详细情况后,驻军士气大振,并迅速将飞机的标志从“天皇号”更改为“沙洋号”。更改标志后,飞机被重新涂装,并由李林茂等人驾驶返回重庆。

经过这次事件,该飞机被送回成都空军第八飞机修理厂进行大修,并改装成一架轰炸机。从1939年开始,这架重新命名的“沙洋号”轰炸机被正式编入中国空军轰炸总队,参与了对日本侵略军的长期轰炸行动,直至1945年战争结束,期间对日军造成了重大伤亡。