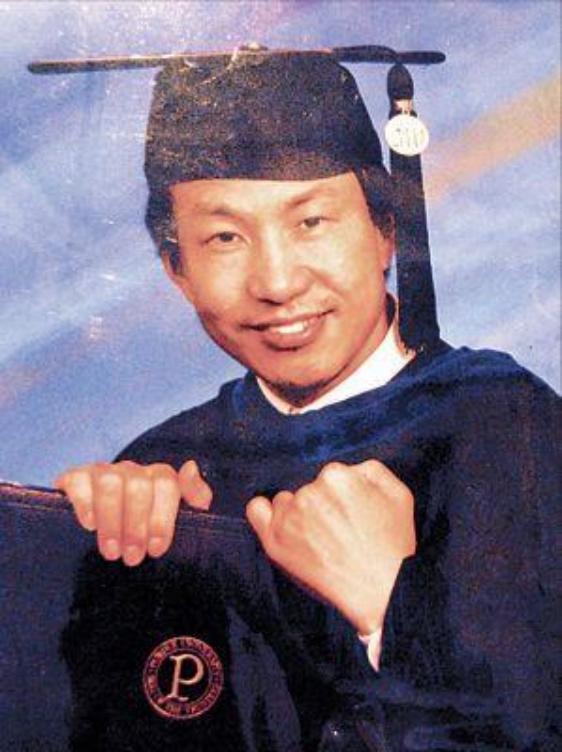

2006年,华裔核物理博士、清华副教授蒋国兵在加拿大沦为油漆工,半年后,他在多伦多401高速公路上跳桥身亡,年仅42岁,宁愿自杀也不愿回国,这中间到底发生了什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2006年7月的一个深夜,加拿大多伦多401高速公路上一位中年男子纵身跳下,结束了自己短短42年的人生,事后人们才知道,他叫蒋国兵,是清华大学曾经的副教授,拥有两个博士学位,一位被称为“天之骄子”的华裔科学家。 出生于1962年的蒋国兵,成长在湖北天门一个普通农村家庭,生活条件艰苦,但他自幼聪颖,刻苦自律,高中毕业时以优异的理科成绩名列全省前茅,一举考入清华大学核物理系。 这不仅改变了他的人生命运,也让他成为家族与乡邻眼中的骄傲,进入清华后,蒋国兵继续延续着他在学业上的辉煌,成绩稳定在前列,深受老师器重。 他在完成本科学业后顺利获得硕士资格,在那个年代,这样的机会十分稀有,他也因此顺利留校任教,31岁成为副教授,可谓前途无量。 或许正因为一路顺风顺水,蒋国兵对人生有着更高的期待,他并不满足于现状,很快把目光投向国际学术舞台,90年代中期,他申请到美国普渡大学继续深造,获得全额奖学金,攻读核物理博士。 在那里,他用四年时间完成学位,学术成果令人瞩目,完成学业后他曾短暂回国,但也深刻感受到国外在学术资源、研究环境和生活条件方面的差距,那时中国正处于高速发展初期,但无论是科研平台还是薪资待遇,仍难与发达国家比肩。 真正改变他命运的,是家庭移民的决定,蒋国兵的妻子对海外生活抱有极大憧憬,她认为国外社会更为自由开放,也更适合孩子成长,在她的坚持下,蒋国兵最终妥协,决定全家移民加拿大。 刚开始,他们也对新生活充满想象和希望,可到了那里,现实迅速将希望击碎,蒋国兵原本引以为傲的学历和经历,在加拿大毫无市场,核物理并非当地热门专业,求职过程中,他不断被拒,简历投出数十份皆石沉大海。 在无法找到科研或教育岗位的情况下,他开始接受各种体力劳动,他做过油漆工,也干过清洁工作,这些原本完全与他的专业无关,但为了家庭生计,他不得不低头,从清华副教授到蓝领工人,这种身份上的反差极大地打击了他的心理。 他原以为只要再努力一次,一切会好起来,于是,他再次选择读书,进入多伦多大学攻读化学博士,希望能转换方向,重新获得职业竞争力,四年后,他拿到了新的博士学位,却依然没有等来机会。 失望、挫败感、身份认同的崩塌在他心中堆积,他看着国内的老同学在各自领域中蒸蒸日上,再回头看看自己在异国他乡四处打零工养家糊口,深深感受到巨大的心理落差。 他不是没有想过回国,但作为一位曾在最高学府任教的学者,他放不下面子,也担心被人议论失败,他把所有焦虑、压力与羞耻埋在心里,不愿与人分享,家人注意到他的沉默与低落,但也未曾料到他已濒临崩溃边缘。 移民生活对很多人来说是一次重生的机会,而对蒋国兵而言,它却成为了人生的滑铁卢,他本不缺才华,不缺努力,更不缺理想,但在跨文化、跨体制的现实落差面前,他的信念逐渐瓦解。 他在一个并不需要他原本专长的环境中重新开始,却屡屡碰壁,在这场看不见尽头的挣扎中,他逐渐陷入抑郁,情绪变得愈发低落,心理的疲惫加上现实的重压,最终让他走到了极端。 他没有留下遗书,也没有给家人留下任何解释,只是在夜深人静时,从那座他每天都会路过的高速桥上,选择了离开,他的妻子在悲痛之余,也陷入深深自责。 她曾说,或许那一张移民纸就是压垮丈夫的最后一根稻草,那段时间,他们一家四口靠着她微薄的收入维持生活,而蒋国兵所承担的压力远远超过常人理解的范畴。 蒋国兵的死并非孤例,也不仅仅是个体悲剧,它折射的是上世纪末那一批海归、技术移民在跨国身份转换过程中所面临的困境,他们承载着过高的期望,背负着沉重的责任,却在结构性壁垒面前寸步难行。 蒋国兵之死,让人痛心,更令人警醒:天赋与努力从来不是衡量成功的唯一尺度,真正决定命运的,往往是环境是否给予应有的认同与支持。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻2021.5.18《从清华教授到油漆工:这个双博士天才,为何选择在加拿大自杀?》