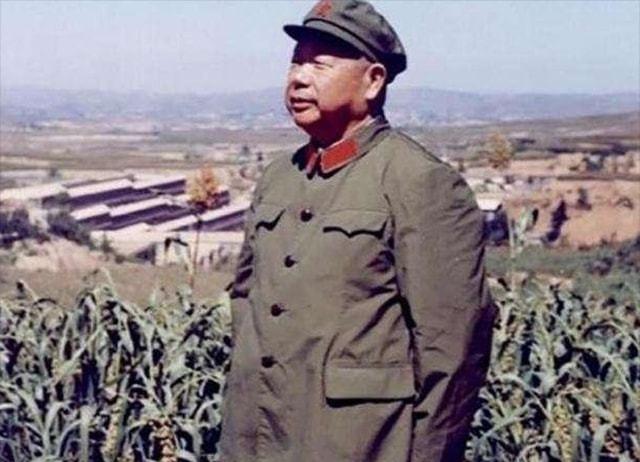

1972年,沈阳军区调来了一名副司令员,因为带个"副"字,军区个别干部根本不重视,甚至都不打算准备欢迎仪式。开国上将陈锡联听说后非常愤怒,大声谴责:你知道他是谁吗? 杨勇这人,1913年出生在四川文江县,也就是现在的重庆綦江区,家里穷得叮当响,典型的农民出身。小时候日子苦,但他骨子里有股不服输的劲儿。少年时就跑去当劳动童子军队长,还在学校里闹革命。1927年,他加入共青团,革命这颗种子算是彻底在他心里扎根了。到了1930年,他正式入了党,投身红军,从此开始了打仗的日子。 在红军里,杨勇不是混日子的那种。他一步步干上来,当过队长、政委、营长、处长,啥苦都吃过。长征那会儿,他跟着队伍走了二万五千里,既能打仗,还能带兵,脑子活得很。抗日战争爆发后,他带着部队跟日军硬干,干掉不少敌人,保住了不少地盘。解放战争里,他还是冲在前头,为新中国成立出了大力。 新中国成立后,杨勇没闲着。1953年,他被派到朝鲜战场当志愿军第20兵团司令员。那地方冷得要命,他硬是扛了五年,指挥作战有板有眼,军事才能让人服气。1958年回国后,他当了北京军区司令员,整整八年,把军区的战斗力和管理水平拉上一个新台阶。可惜,1967年政治风波来了,他被整下台,五年时间受了不少罪。直到1972年,国家看他还有用,又把他调到沈阳军区当副司令员。 1972年,杨勇带着中央的任命到了沈阳军区。本来是件大事,可有些干部一看他职务是“副司令员”,就觉得没啥分量,心想这不过是个副职,不值得费心思。结果呢,杨勇到任的事儿被他们当成了小事,连欢迎仪式都不想好好弄,随便应付一下就算了。这态度,摆明了是看不上人。 这时候,陈锡联站出来了。他是沈阳军区司令员,开国上将,跟杨勇是老战友,关系铁得很。听说杨勇被这么对待,他气炸了,直接找到那些干部,把他们狠狠数落了一顿。他意思很明白:你们光盯着“副”字瞧不起人,可杨勇是啥人你们知道吗?他长征、抗战、朝鲜战场,哪次不是拿命拼出来的?他的本事和资历,比你们这些眼高手低的强太多了! 陈锡联这话不是随便说说。他跟杨勇共事多年,知道这家伙有多能干。杨勇不是靠关系混上来的,他的战功和经验是实打实的。陈锡联觉得,中央把杨勇派来,是给沈阳军区添了块宝,那些干部不识货,简直是对革命老兵的不尊重。他还亲自下令,第二天要搞个像样的欢迎仪式,自己带头去接杨勇,硬是把场面撑了起来。 这事儿之后,杨勇到沈阳军区的第一步总算站稳了。陈锡联的态度也让那些干部明白,这位副司令员不是好糊弄的,来头大得很。 杨勇到了沈阳军区,没因为之前受冷落就甩脸色。他这人实在,立马就扎进工作里,跟干部们聊军区的情况,抓训练、管战备,一点不含糊。虽然身体不太好,他还是亲自跑去边境检查防线。有一次山路不好走,旁边的人劝他歇歇,他硬是咬牙爬上去,非要看看工事咋样。结果发现有地方设计不结实,他立马叫来人,指着图纸讲怎么改,讲得清楚又实用,底下的人都服了。 陈锡联对杨勇特别看重,经常跟别人说,大事小事都得听听杨勇的意见。这不是客套话,杨勇的经验确实管用。在他干活的那几年,沈阳军区的水平明显上去了,那些一开始瞧不上他的人也慢慢闭了嘴。 1975年,杨勇又被调到新疆军区当司令员,负责边疆的事儿。他还是老样子,干啥都认真。可惜,身体扛不住了,1983年他在北京病逝,70岁。他的去世让不少人觉得惋惜,但他的事儿干得漂亮,留下的东西没人能抹掉。 这事儿挺有意思,就因为一个“副”字,杨勇差点被埋没。可陈锡联站出来一吼,才让人看清他的分量。杨勇这辈子,没靠头衔吃饭,全凭本事和实干。他从农民走到将军,靠的是真刀真枪打出来的功劳,不是靠谁捧出来的。那些轻视他的人,其实是自己眼瞎,看不到人家身上的真东西。 再想想,1972年那会儿,社会风气也有点浮躁。有些人就爱看头衔,不看能力,觉得“副”就不行。这种想法,现在看挺可笑,但在当时还真不新鲜。杨勇用行动打了那些人的脸,也让咱们明白,英雄不是靠头衔定义的,是靠事儿干出来的。 陈锡联的反应也很实在。他不是为了私交护杨勇,而是觉得老兵的付出不能被糟蹋。这份仗义,挺让人感动。俩人都是从战场上走出来的,彼此懂对方的不容易。这种情谊,也给这事儿添了点人情味。