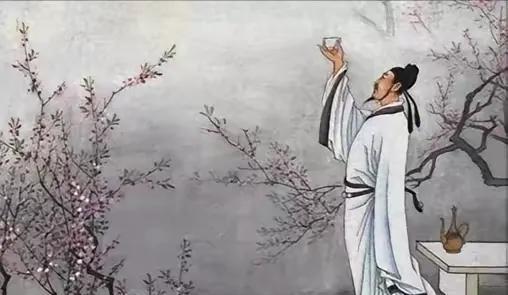

唐朝,李贺写下“天若有情天亦老”后,没想到整个唐朝都没人能接上,直到宋朝,一个酒鬼在喝醉后竟随口说出了下半句… 唐朝元和年间有个叫李贺的穷书生,祖上跟李白攀过亲戚,这小伙子打小就聪明,七岁能作诗,十岁会写赋,可惜家里穷得叮当响,连口饱饭都吃不上。但穷归穷,李贺的笔杆子可比金疙瘩还硬。他成天背着个破布包,在长安街头晃悠,看到秋风扫落叶能写首诗,瞧见老妇人卖茶也能凑几句词。 有一回,他路过古战场,望着荒草间的白骨,灵感如泉涌,大笔一挥,写下“衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老”。这一句,像把生锈的刀子,直直戳进了大唐文人的心窝子。 当时的诗坛大佬们全炸了锅,围着这句子反复琢磨。有人摇头晃脑念了十遍,拍着大腿喊:“妙啊!可这后半句咋接?”有人磨破了三管狼毫,写出来的句子自己都嫌弃,一把火给烧了。 从长安到洛阳,从诗社到酒肆,文人墨客们见面打招呼不是“吃了没”,而是“天若有情天亦老,你接个试试?”可试来试去,愣是没人能对上这句。李贺去世后,这句诗成了大唐诗坛的“悬案”,就像长安城头那轮总也够不着的明月。 时间一晃到了宋朝。汴梁城里有个叫石延年的,这人别的本事没有,喝酒和写诗堪称一绝。他喝酒能抱着酒坛子跟人拼到天亮,写诗更是张口就来。有一回,几个文人拉着他去酒楼喝酒,喝到面红耳赤、酒瓶子堆成小山时,不知谁突然提了一嘴:“老李,你说唐朝李贺那句‘天若有情天亦老’,咋就没人能对上呢?” 石延年眯着醉眼,打了个酒嗝,抓起酒壶又灌了一大口。他摇晃着站起来,脚下拌蒜,却还不忘摆出诗人的架势,大手一挥:“这有何难!月如无恨月长圆!”话音刚落,酒楼里先是一片寂静,紧接着爆发出叫好声,有人激动得打翻了酒杯,酒水洒了一地都没察觉。这句“月如无恨月长圆”,对仗工整不说,意境还跟“天若有情天亦老”完美契合,就像两块刚好拼上的拼图。 从此,这上下句成了诗词界的“黄金搭档”,被人争相传诵。有人说石延年这是喝醉酒捡了个大便宜,可仔细想想,若不是平日里读破万卷书,肚子里装着千般才思,就算喝得烂醉如泥,又哪能蹦出这么绝妙的句子? 李贺用一句诗难倒了整个唐朝,石延年却借着酒劲,给这道千年谜题交上了满分答卷。而这跨越时空的文字接力,也让我们看到,诗词的魅力就藏在这些偶然与必然交织的故事里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。