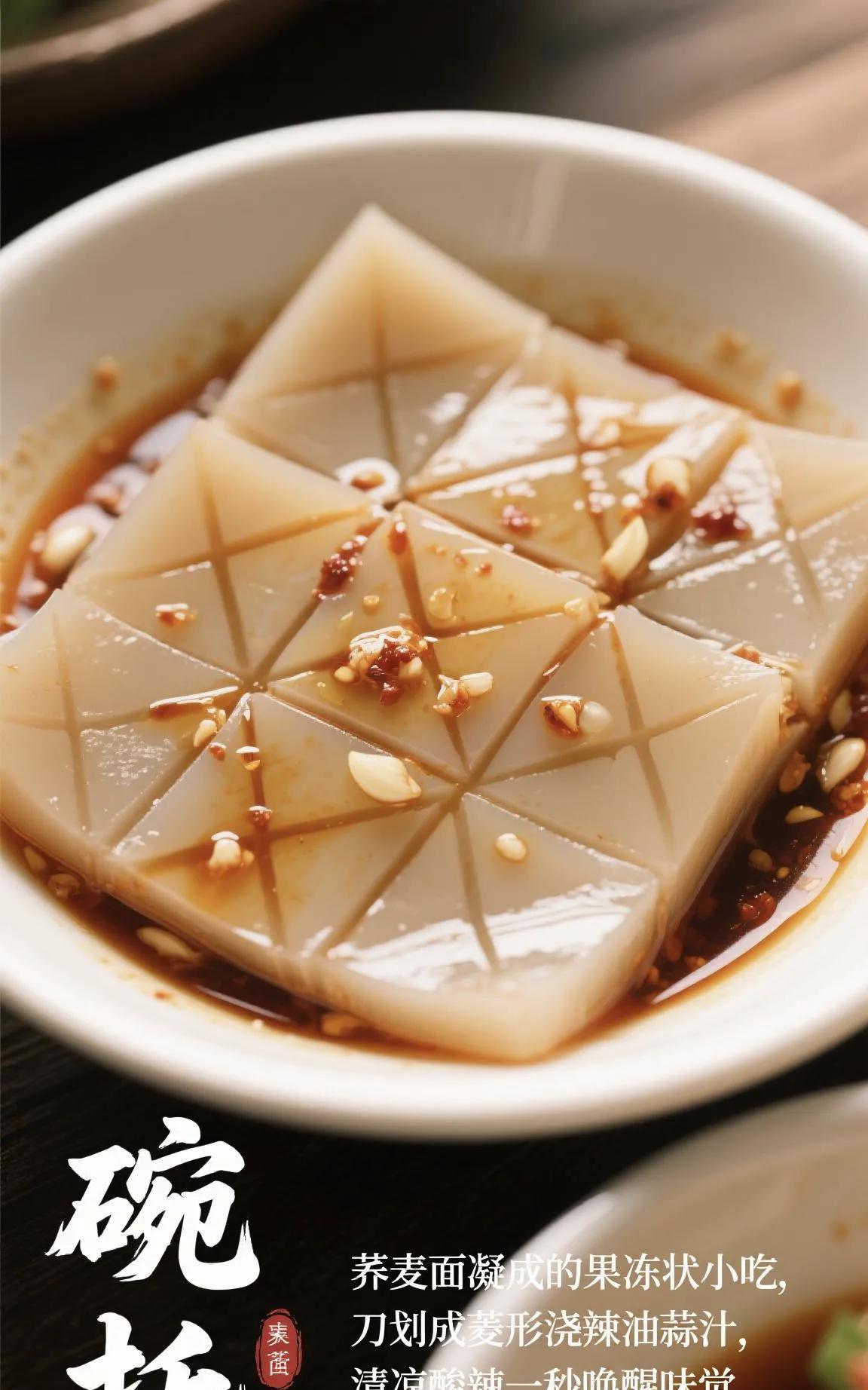

凌晨三点掀醋缸!这碗让慈禧连吃三顿的“果冻”,竟蕴含着山西人2000年的独特智慧。 凌晨三点的平遥古城,当游客尚在熟睡之际,72岁老师傅的刀尖已然划开那凝脂般的荞麦冻——酸辣蒜香与老陈醋的醇厚气息直扑脑门!这可不是什么甜品刺客,而是让慈禧连吃三顿、令美食博主狂吃三碗的山西美食王者:碗托。今夜就来揭开这道让镜头起雾、让舌尖兴奋的“液态非遗”的神秘面纱,保准你看完就馋得想下单荞麦粉! 第一幕:匈奴军粮逆袭成为御宴上的招牌 “唰——”青铜刀划开那玉色冻体的刹那,菱形切口渗出琥珀色辣油,这便是碗托跨越两千年的味觉密码。 西晋末年,匈奴大将刘渊的军队不小心把荞麦粥晾成了冻块,饥肠辘辘的士兵蘸着盐啃食后竟惊叹为“天赐美味”。这一偶然的失误,在明清晋商的驼铃声中演变成“行走的军粮”——荞麦面糊蒸成碗状冻体,便于储存、易于携带,即便穿越丝路风沙也依旧酸辣提神。光绪二十六年,逃难的慈禧路过平遥,连吃三顿后御笔亲封其为“食中魁首”,从此碗托从黄土高坡登上了中华美食的殿堂。 第二幕:三揉三醒背后的美食哲学 山西人把碗托做得堪称舌尖上的奇妙体验:“软若凝脂,韧如皮筋”。 在平遥梁家老作坊,第五代传人展示“三揉三醒”的绝技:取自太行山的荞麦磨成粉后,得用晋祠泉水九洗九滤,去除粗糙部分以留存麦香。面糊的调配更是大有学问——水温高一度就稀,低一度就稠,必须精准控制在40℃才能蒸出果冻般颤巍巍的质地。最绝的当属脱模之时:老师傅扣碗轻轻一拍,凝脂般的冻体“啵”地滑落到案板上,刀如游龙般切成菱形小块,浇上宁化府八年陈醋配上现舂的蒜泥,再泼一勺180℃的辣椒油——冷与热、软与脆、酸与辣在口腔中奏响三重奏! 第三幕:让美食博主纷纷“破防”的味觉爆发 “第一口:就这?第二口:有点意思!第三口:再来三碗!”——这是B站百万UP主“胃在山西”的吃播记录。 碗托的魅力在于矛盾之美:看似柔弱无骨,入口却劲道弹牙;荞麦的微苦被陈醋转化为高级的醇厚,蒜香的辛辣又被芝麻酱巧妙中和。平遥的老饕传授终极吃法:用竹签扎起冻块,先蘸醋蒜汁来激活味蕾,再滚一圈油泼辣子来收尾,最后塞进现烙的葱花饼——这种冰火两重天的冲击让摄影师的镜头都蒙上酸辣雾气! 更独特的是山西人的隐藏菜单:三伏天把碗托冻成冰棍,淋上沙棘汁当作甜品;数九寒冬切块与羊肉一起烩制,吸饱汤汁的冻体变成“固态羊汤”。网友诙谐评价:“给山西人一碗托,他们能撬动地球!” 第四幕:刻入黄河文化基因的团圆象征 这碗酸辣冻体,滋养了半部三晋文明史。 北魏壁画记载婚宴必有碗托,圆碗寓意“团团圆圆”;走西口的晋商行囊里总是装着晒干的碗托片,热水一冲就成了乡愁的慰藉。在太原柳巷,90后非遗传承人创新出彩虹碗托:菠菜汁染出翡翠绿,甜菜根调出胭脂红,紫薯揉成暮云紫——古老的技艺正与Z世代碰撞出火花。 游子归家时那碗浇着妈妈牌辣油的碗托,吃的是酸辣,品的是山河岁月。 当你在便利店吃着工业果冻时,山西人的案板上正跳动着2000年的酸辣灵魂。这碗让慈禧倾心、让镜头起雾、让味蕾着迷的荞麦冻,用千年时光表明:最顶级的美味,永远敢于在矛盾中绽放! 太原吃货私藏地图:平遥古城“梁记碗托”可看非遗刀工,柳巷“霓虹碗托实验室”能打卡彩虹冻!评论区晒出你的酸辣表情包,点赞最高者送宁化府陈醋+荞麦粉套装——今夜,敢不敢挑战山西人的味觉底线? #平遥古城碗托# #慈禧美食# #平遥八大碗# #平遥古城外美食# #平遥豆豆菜#