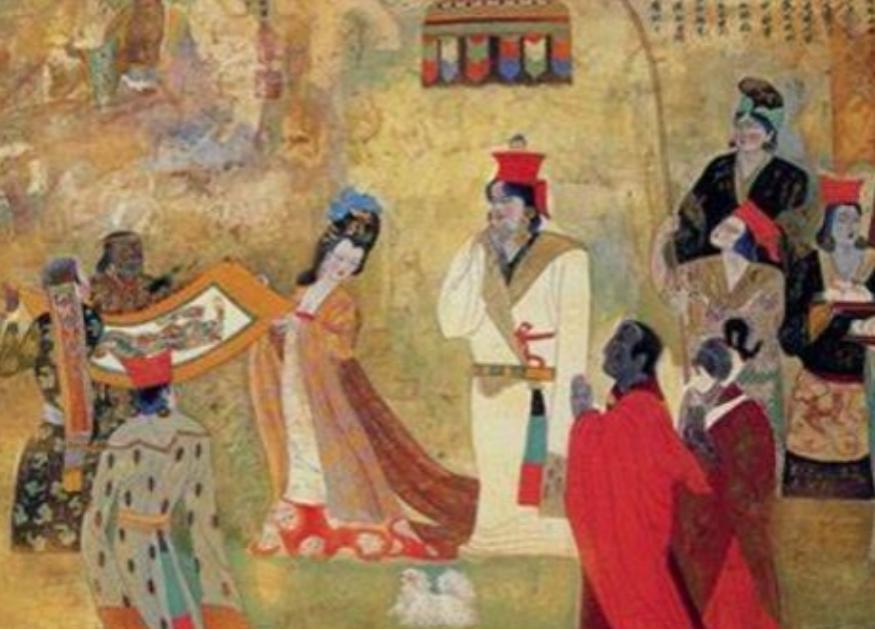

650年,松赞干布病逝,文成公主被逼迫殉葬。当这件事情传到唐高宗李治耳中时,李治大发雷霆,立即派人前去接文成公主,没有想到文成公主宁愿寡居都不愿意回到大唐。 公元641年,长安城里发生了一件大事。 唐太宗从宗室女子里挑了个姑娘封为公主,要嫁到吐蕃去和亲。 这个姑娘本姓李,她爹是当朝吏部尚书李道宗,算起来也是皇亲国戚。 当时吐蕃那个地方在老百姓眼里就是蛮荒之地,听说要嫁过去的姑娘个个都往脸上抹锅底灰,生怕被选上。 唯独这个李姑娘收拾得整整齐齐,主动站了出来。 这事儿得从头说起,吐蕃那个年轻的首领松赞干布,前几年带着兵在边境上闹腾,结果被唐朝名将侯君集揍得找不着北。 打输了仗不认怂,反而三天两头派使者来长安求亲,说什么要娶大唐公主。 唐太宗最开始压根不搭理,心说手下败将还敢要公主?可松赞干布死缠烂打,又是送五千两黄金又是威胁要动兵,把皇帝烦得够呛。 要说唐太宗也是聪明人,眼珠子一转想出个折中的法子。 你不是要公主吗?我给你找个宗室女子当公主嫁过去。 这下可苦了那些郡主小姐们,听说吐蕃人脸上涂着红泥、住着帐篷,吓得把胭脂水粉全扔了,往脸上抹煤灰的都有。 最后还是李道宗家的闺女站了出来,唐太宗当场封她为文成公主,这事儿才算定下来。 嫁公主可不是简单事,当时来求亲的还有天竺、突厥这些国家的使者,唐太宗出了六道难题考他们。 吐蕃来的禄东赞大相确实有两把刷子,从三百个宫女里认出文成公主,用木棍穿过玉石孔洞,愣是把其他国家的使者都比下去了。 这段故事后来被编成"六试婚使",在茶馆里说书先生最爱讲这段。 文成公主出嫁那天,长安城热闹得跟过年似的。 陪嫁的队伍里光书籍就装了十几车,还有各种农具、药材、蚕种,连造水磨的工匠都跟着去了。 松赞干布亲自跑到青海湖边迎接,见到老丈人李道宗就行大礼,一口一个"女婿"叫得亲热。 要说这吐蕃首领也是真上心,专门在拉萨河边盖了座布达拉宫,墙上画满了他和文成公主的故事。 到了吐蕃地界,文成公主发现这儿跟长安确实不一样。 老百姓脸上都涂着红泥,说是能防风寒。 她跟松赞干布说看着心里发毛,第二天吐蕃王就下令取消这规矩。 随行的裁缝教当地人织绸缎,农官教他们种小麦,乐师们把中原的琴瑟都带来了。 没过几年,吐蕃人穿上了丝绸衣裳,地里长出青稞麦子,连看病都有郎中开药方了。 要说松赞干布对文成公主确实不错,虽说他早娶了尼泊尔的尺尊公主当正妻,还是给文成公主弄了个平起平坐的王后名分。 文成公主带去的佛像供奉在大昭寺,尺尊公主带去的佛像反而放在小昭寺。 这事儿后来还引起不少故事,不过那都是后话了。 好日子过了不到十年,松赞干布三十四岁就病死了。 按吐蕃老规矩,王后得跟着殉葬。 消息传到长安,刚登基的唐高宗气得拍桌子,立马派使者去接人。 谁成想文成公主死活不肯回来,说要在吐蕃守着丈夫的陵墓。其实明眼人都知道,她是怕自己这一走,吐蕃跟大唐又要闹矛盾。 留下来的文成公主没闲着,她带着工匠改良农具,教牧民把牦牛奶做成酥油茶。 吐蕃贵族开始学着用毛笔写字,年轻人跟着乐师学弹琵琶。 长安城流行的诗文,没过几个月就能在拉萨街头听见有人吟诵。那些年吐蕃往长安派的学生,十个里有八个是文成公主推荐的。 等到唐高宗显庆年间,吐蕃使者来朝贡,带的礼物里居然有吐蕃自产的青稞酒和羊毛毯。 高宗喝着酒感慨,说文成公主这趟和亲,真给大唐换来个好邻居。 这话后来传到吐蕃,老百姓都说文成公主是"白度母"化身,专门来帮吐蕃人过好日子的。 文成公主在吐蕃待了快四十年,直到六十三岁病逝,这期间吐蕃和大唐基本没红过脸,商队往来比亲戚串门还勤快。 她带去的佛经后来成了吐蕃佛教的根基,那些农书被抄写成藏文在民间流传。 要说最让人佩服的,还是她当年放弃回长安的决定——多少和亲公主都盼着回家,唯独她选择留在异乡守着这份安宁。 如今拉萨大昭寺前还立着块石碑,上头用汉藏两种文字刻着文成公主的事迹。 每年藏历四月十五,老百姓会捧着青稞酒和酥油灯来祭拜。 要是有机会去西藏旅游,导游准会跟你说,当年文成公主带来的释迦牟尼佛像,至今还供在寺里受人香火呢。