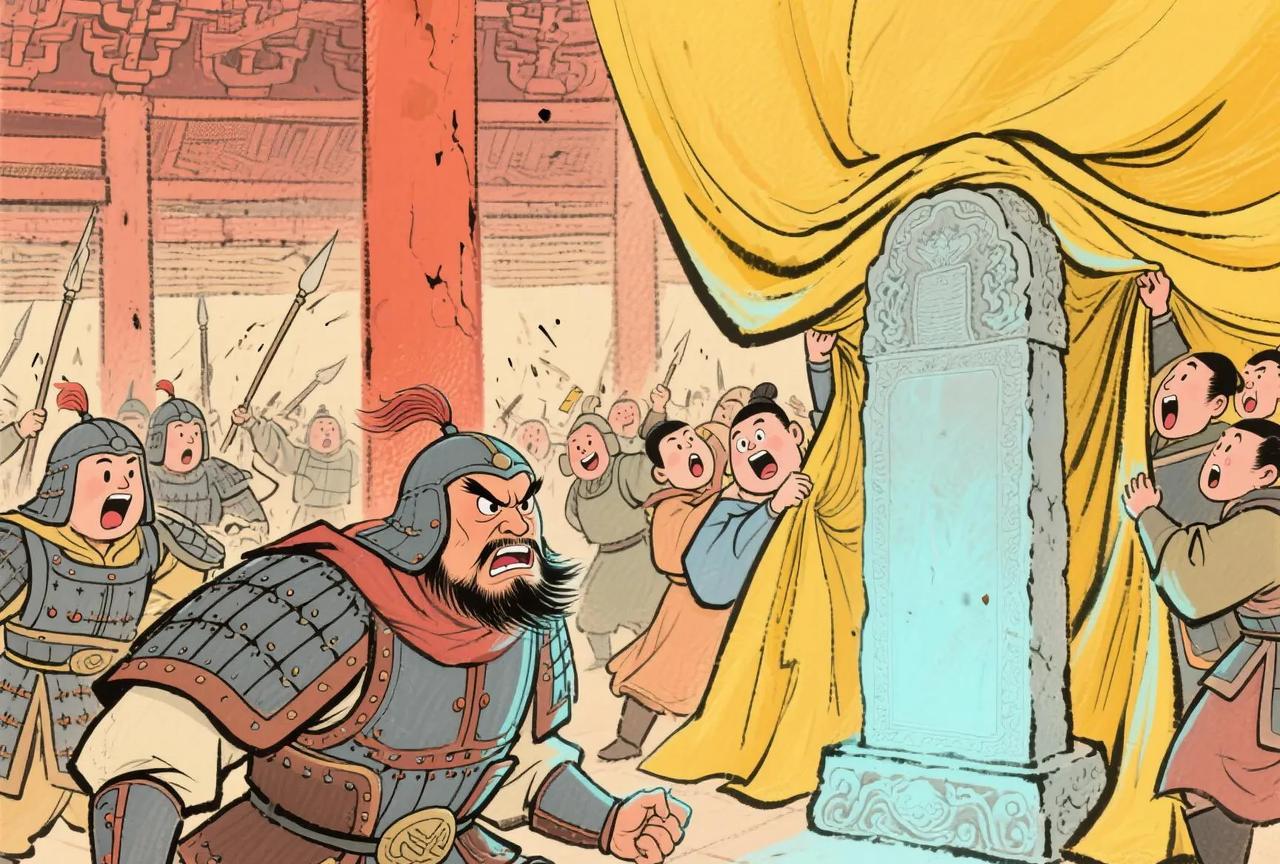

1127年,金兵攻破汴京,完颜宗翰带人闯入皇宫抢掠,偶然发现一处被金黄布幔遮蔽的神秘夹室。众人狂喜,掀开帷幕却惊呆了——一方高约八尺的石碑赫然显现,通体泛着冷光,胆大的士兵用刀尖挑落幔布,碑文却让人再次集体震惊了: “柴氏子孙有罪不得加刑……不得杀士大夫及上书言事人……子孙有渝此誓者,天必殛之” 。 金兵觉得不可思议,抓来宦官询问,这才得知:宋太祖赵匡胤在建国之初,于太庙寝殿的夹室里秘密镌刻了这座石碑。他规定每个皇帝即位时,由一个不识字的内侍带进去跪诵默记碑上内容,之后重新落锁封闭。因此,在北宋时期,誓碑内容是皇室机密,只有皇帝知晓。 完颜宗翰听完嗤笑:“宋人竟将不杀文臣刻石立誓!难怪其军羸弱如羊。” 然而,金人不知道的是。赵匡胤通过优待柴氏子孙消解了篡位伦理危机,将“不杀”上升为神圣祖训,既是对后周旧臣的安抚,亦是对自身合法性的精神救赎。此举使宋朝成为罕见未屠戮前朝宗室的政权,但也埋下皇权自我约束的基因——士大夫阶层借此形成制衡力量。 最大的益处是,“不杀士大夫”政策催生空前文化繁荣:苏轼流放仍可作《赤壁赋》,包拯直谏唾溅帝袍而不惧。科举取士规模扩大至唐代五倍,活字印刷、理学思潮由此勃发。然过度崇文导致军事体系畸形:狄青因出身武将遭文官排挤,到南宋岳飞遭冤杀,终宋一朝,武将但凡有功必遭打压迫害。导致宋朝GDP虽占当时全球30%,却以“守内虚外”战略自缚:禁军频繁轮调导致“兵不识将”,厢军沦为工程队。 赵匡胤“杯酒释兵权”拆分枢密院与三衙,彻底终结军阀割据,却也使军队丧失了战斗力。金人发现誓碑时,北宋禁军多已沦为东京城内的茶肆杂役。这种“以文明换生存”的模式,最终在草原铁骑前轰然崩塌。

来电的感觉

没这政策,估计就是六代十国了[狗头]

核爆飞卢总部

读书人就得杀,宋明都亡于外族就是因为读书人祸国

用户10xxx98

那柴荣儿子为啥在18岁死了?况且人家柴荣当时已经叫郭荣。为啥把他的名字改回叫柴荣?所谓后代的柴家之人跟柴荣本人毫无关系,事实周世宗已经过继给郭威。他本人跟柴家的旁支,也没多少的来往。他的儿子就是被老赵家弄死的。在他儿子成年之后就弄死了。嗯,还想洗白。

锡格尔德 回复 05-04 07:52

说的事不一是能干,干的事不一定能说,你想上位就是要打破规则

锡格尔德

然后又发现了高梁河车神淫戏小周后的画册,争相与后宫佳丽套招,南宋开国不孕不育不举人的妈又生了好几个娃

墨雨狼烟

武将没地位,文官去守江山?