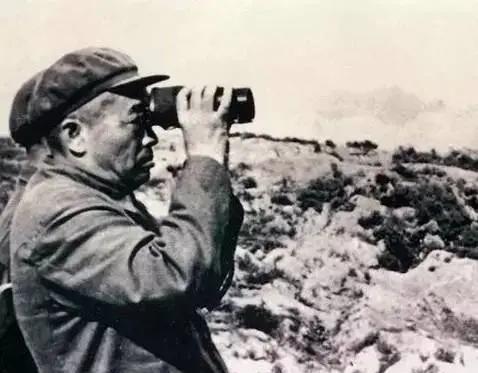

1951年,10万志愿军被美军包围,彭老总向毛泽东求助。毛泽东苦思了三个小时,回来八个字。众人不知所云,彭德怀却大声说:“高!真高啊!” 一袋炒面,几颗子弹,志愿军战士小李蹲在朝鲜铁原的雪地里,牙齿咬得咯咯响。美军的坦克轰鸣从山谷传来,头顶的飞机像秃鹰盘旋,炸弹炸得碎石乱飞。1951年春,10万志愿军被困在美军精心织就的包围网中,粮食只够吃三天,子弹打一仗就见底。 小李攥紧钢枪,望向远处指挥部的灯光,心里默念:“彭老总,咱们还能冲出去吗?”千里之外,北京中南海的灯光彻夜未熄,毛泽东站在地图前,烟头烧尽,他低声吐出八个字,扭转了10万将士的命运。这八个字,到底是什么? 朝鲜战场的硝烟已弥漫近一年。1950年10月,志愿军雄赳赳跨过鸭绿江,在彭德怀指挥下,连打四次战役,把以美军为首的联合国军赶回三八线以南。美军司令麦克阿瑟气急败坏,扬言“圣诞节前结束战争”,却被志愿军的迂回战术打得晕头转向。杜鲁门一怒之下撤了他的职,派来了新将领李奇微。这个美国上将不似麦克阿瑟那般嚣张,却狡猾如狐。 他不急于进攻,而是埋头研究志愿军的作战规律,很快发现了致命弱点——后勤补给。志愿军靠骡马和人力运输物资,炒面是主食,运输线却常被美军飞机炸得断断续续,最多撑一周,部队就得后撤休整。 李奇微抓住这点,设计了“磁性战术”。他命令美军在志愿军进攻时主动后撤二三十公里,避其锋芒,等志愿军补给耗尽、士兵疲惫时,再用坦克和飞机反扑。这招让志愿军骑虎难下:追击,怕中埋伏;不追,又被美军咬住尾巴。 1951年5月,铁原地区,志愿军第19兵团等10万将士被美军诱入包围圈。李奇微的计划毒辣:切断志愿军与后方联系,困住这10万大军,待其弹尽粮绝,再一举歼灭。他甚至准备了“银川登陆作战计划”,打算从后方登陆,彻底掐断志愿军退路。 铁原的雪夜,彭德怀站在临时指挥部,地图上红蓝箭头交错,局势如同一张越收越紧的网。他皱着眉,回忆起美军反常的撤退——南朝鲜军一触即溃是常态,可李奇微的精锐美军也后撤,分明是诱敌深入。指挥部里,参谋们争论不休,有的说追击,有的说固守。彭德怀一拳砸在桌上:“不能再猜了,给主席发电报!”电报飞向北京,字里行间透着焦灼:10万大军被围,物资将尽,如何破局? 中南海,毛泽东接到电报,点燃一支烟,站在地图前凝视良久。参谋回忆,他一口接一口抽烟,烟灰落在地图上,朝鲜的地形在他眼中渐渐清晰。三个小时后,他提笔写下八个字:“放弃救援,以攻代守。” 电报传回铁原,指挥部一片困惑。放弃救援?不派援军?这怎么打?彭德怀却猛地一拍桌子,眼睛放光:“高!真高啊!”他瞬间明白了毛泽东的用意:李奇微想困死志愿军,救援只会让部队更深陷泥潭。唯有化被动为主动,化整为零,主动出击,才能撕开包围网。 彭德怀连夜部署,志愿军不再集中兵力硬拼,而是分成多个作战单元,像一把把尖刀,寻找美军防线的薄弱点。战士们在雪地里匍匐前进,饿了嚼一口炒面,渴了抓把雪咽下。小李所在的连队奉命突袭美军一个补给站,趁夜色摸到敌人阵地,刺刀与手榴弹齐飞,一小时内炸毁了三辆卡车,撕开一道缺口。 与此同时,外围部队佯攻铁原以北,吸引美军主力。志愿军如同一群猎豹,分散却默契,瞅准空隙就猛扑一口。美军防线被打得七零八落,李奇微精心设计的包围圈,竟被志愿军硬生生撕出多个口子。 几天后,10万志愿军成功突围,冲出铁原,重新夺回主动权。李奇微站在指挥车旁,望着撤退的美军坦克,脸阴得能拧出水。他自诩“中国通”,却没料到志愿军的韧性与毛泽东的谋略。志愿军不仅保住了有生力量,还在随后数月逼得美军节节后退。1953年7月27日,板门店,《朝鲜停战协定》签署,历时三年的战争画上句号。 这场突围,成了抗美援朝的转折点。它不仅粉碎了美军全歼志愿军的妄想,还向世界宣告:新中国不再是任人宰割的羔羊。抗美援朝战争让中国在国际舞台上站稳脚跟,打破了美军不可战胜的神话,极大振奋了民族精神。 据统计,志愿军在战争中歼敌109万余人,自身伤亡约36万,付出了巨大代价,却换来了国家安全的屏障。毛泽东后来评价:“抗美援朝是个大学校,我们的军队受了锻炼,人民提高了觉悟。”这份觉悟,至今激荡在每一个中国人的血脉里。