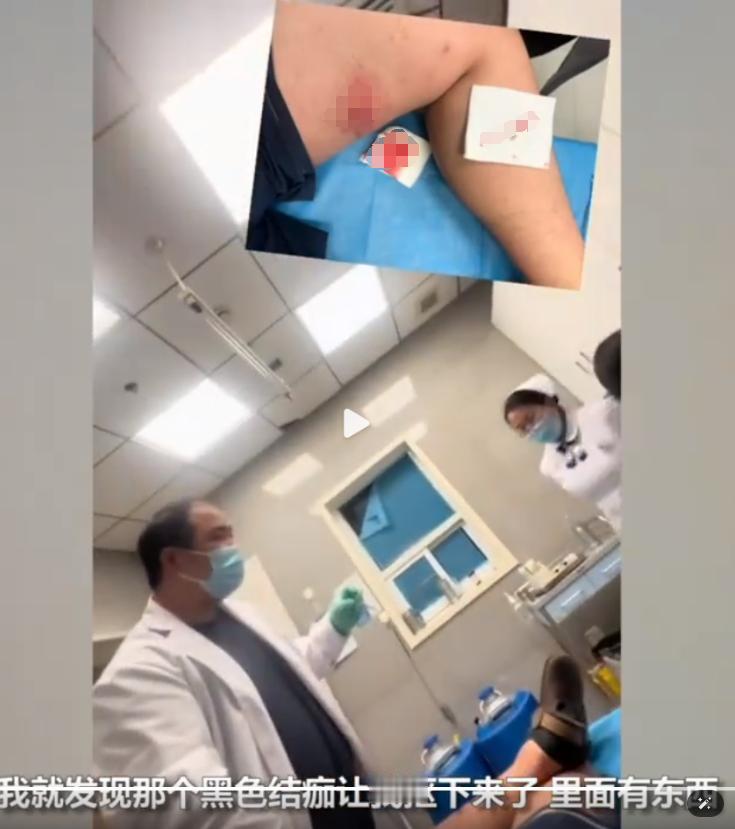

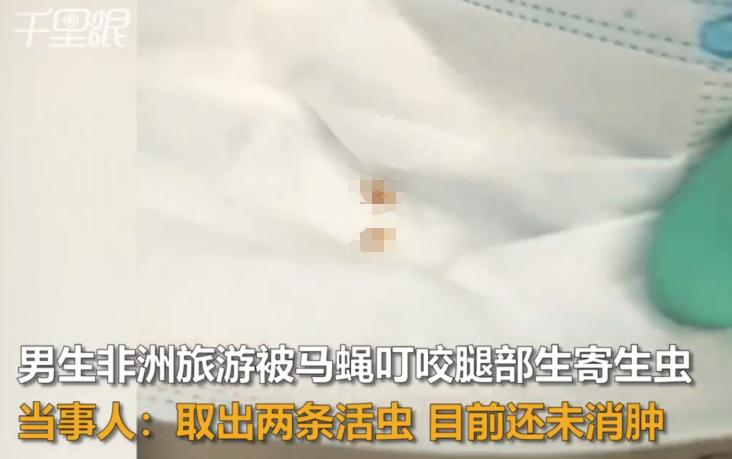

4月22日,南京的高同学在非洲旅游时被马蝇咬伤腿部,回国后涂抹了药物伤口逐渐结痂。后来当他抠掉结痂时,竟发现里面有活虫在动!医生从他伤口中取出了两条活虫,当时整个科室的医生都来围观,因为这种情况非常罕见。目前,他的腿部仍然肿胀未消。 2025年4月22日,南京鼓楼医院皮肤科诊室的日光灯管在天花板上投下冷光,28岁的高明轩挽起裤腿,露出右腿腘窝处的伤口——结痂边缘微微翘起,缝隙间透出粉红的皮肉,隐约可见米粒大小的蠕动阴影。 主治医生陈立伟用镊子轻触痂面,突然僵住:"等等,这里有活物。" 事情始于三周前的非洲草原,高明轩在坦桑尼亚塞伦盖蒂国家公园徒步时,曾被一种体型硕大的昆虫袭击。 "像蜜蜂一样嗡嗡叫,叮在腿上像被烟头烫了一下。"他向同伴展示红肿的咬痕时,导游随意说了句"可能是马蝇",便继续讲解迁徙的角马群,没人提醒他昆虫可能将卵植入他的皮下的风险。 回国后,高明轩的日子在加班中度过,伤口逐渐结痂,每天用碘伏消毒时,总觉得痂下有轻微的异动。 4月21日深夜,他习惯性抠下痂皮的瞬间,两点细小的白色物体从血洞中探出——是两根蠕动的虫体,尾部还沾着半透明的体液。 意识到事情没那么简单,高明轩果断选择前往医院就诊。 陈立伟医生接诊了高明轩,当他用局部麻醉剂浸润伤口时,皮肤科的年轻医生们陆续围拢过来——他们虽然在教科书上见过马蝇幼虫的图片,却从未在临床中遇见过活体。 "注意保持虫体完整,避免体壁破裂引发感染。"陈立伟的镊子夹住虫体尾部轻轻旋转,两条长约1厘米的白色幼虫被完整取出,体节上的细毛还在颤动。 化验报告显示,这是非洲常见的驱血蝇幼虫,其卵通过叮咬植入皮下,靠吸食宿主组织液生长。 护士记录病程时,高明轩才想起在草原露营的夜晚,向导曾提醒过"不要暴露皮肤",但他嫌驱蚊水气味刺鼻,执意穿着短裤拍照。 高明轩的遭遇并非孤例,2023年,三亚游客因马蝇幼虫感染在臀部取出3条活虫;2022年,巴西背包客携带的马蝇幼虫在德国医院被发现,引发对热带旅行医学的关注。 世界卫生组织数据显示,全球每年报告的皮肤蝇蛆病病例中,90%与热带地区旅行相关,且多数患者因初期症状轻微而延误治疗。 更值得警惕的是,马蝇幼虫能在宿主体内存活2-3周,期间可能引发蜂窝组织炎、败血症等并发症。 陈立伟指着高明轩腿部的肿胀:"再晚一周,幼虫可能已侵入肌肉层。" 事件在社交媒体曝光后,高明轩的就诊视频被转发10万次。评论区里,曾在东南亚被沙蝇咬伤的网友分享经历,户外博主提醒"热带旅行必备长袖长裤",更有人翻出《荒野求生》中贝尔取出蜱虫的画面对比。 高明轩的手机里还存着在非洲拍摄的长颈鹿照片,如今却觉得画面里的草原暗藏危机。 他在病床上又翻看起了旅行社的短信,那条短信里附带了一份《热带旅行医学指南》——那些曾被忽视的驱虫建议,此刻每字每句都带着后怕。 当高明轩离开医院时,腿上缠着新的纱布,手机备忘录里新增了"旅行前必查传染病"的提醒。 诊室里的那场围观,不仅是对罕见病例的好奇,更是对"未知风险"的集体警示。 "真正的危险,往往藏在习以为常的忽视里。" 当我们沉醉于异国风光时,不应忘记自然界的生存法则——那些看似微小的昆虫,可能携带足以改变旅程的隐患。 所谓"说走就走的旅行",从来不该缺少对自然的敬畏与防护的准备。 比风景更重要的,是平安归来的每一步。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源:搜狐千里眼