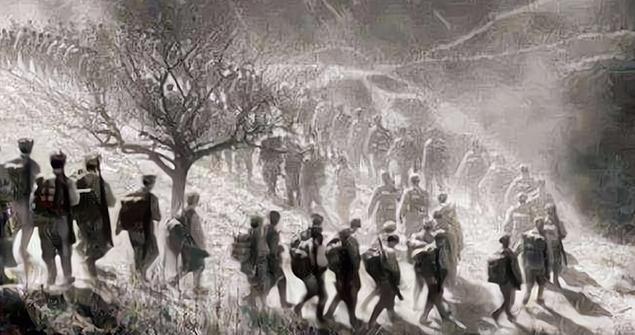

1934年,红52团在贵州失踪,中央多次搜寻无果,67年后才知道真相。 2004年,贵州石阡县困牛山下,一块庄严肃穆的纪念碑正式揭幕,碑文"困牛山红军壮举纪念碑"出自原红六军团老战士、解放军上将萧克之手。碑石静静矗立,似乎在诉说着一个尘封67年的秘密。 在刀光剑影的战争年代,有一支英勇的红军部队——红52团,在1934年的战火中神秘消失了。中央曾三次组织专人前往贵州一带调查,却始终无功而返,红52团的下落成为了一个无解的谜团。 那是在1934年10月24日,红六军团主力3000余人经过艰苦跋涉,终于在贵州印江县木黄一带与红三军完成了会师。这本该是一个欢庆的日子,却无人露出笑容。因为在突围过程中,担任后卫阻击敌人的红52团全体战士已经失去了联系。这支由800多名年轻战士组成的部队,他们大多不到20岁,却承担着生死攸关的重任。 红六军团的这次西征始于1934年7月。7月23日,上级命令红六军团从湘赣苏区转移到湘中,与贺龙的红三军取得联系,配合中央红军即将开始的战略突围。红六军团于8月7日从江西遂川横石出发,开始了悲壮的西征。 到了34年9月,红六军团经过连番苦战,伤亡也是非常大。当时红六军团的决策层从大局出发,为了减轻中央红军一侧的压力,红六军团决定故意放慢速度,吸引更多的敌人注意力。面对这样的策略,国民党军队自然不会轻易放过这个"围剿"红军的机会。 敌人在军事上调集了4万多人对红六军团进行围追堵截,还在贵州对红军进行造谣污蔑。不少群众因为对红军不了解,盲目相信了敌人的宣传,拖儿带女地躲了起来。敌人还大搞坚壁清野,目的只有一个就是让红六军团得不到有效的补给,从而通过非战争的手段来削弱红军的战斗力。 关键的转折点出现在10月初。红六军团得到一份上级转来的情报"桂敌已经南开,红三军已占领印江"。基于这份情报,红六军团决定向东北方向进军,过石阡,进入江口到达湘西与红三军联系。 然而,这份情报是错误的。真实的情况是桂军非但没有南撤,反而和湖南贵州两省军队以在甘溪为中心的镇远、石阡一带张开一张大网,布下重兵,等着红六军团。 红六军团毫无防备地走进了敌人精心设计的埋伏圈,命运的齿轮由此转向了一个无人预料的方向。1934年10月7日,红六军团先头部队抵达甘溪。甘溪地形非常狭长,是个谷地,只有两个出口。甘溪上的百姓早已躲入深山,街道上空空如也。 在甘溪陷入伏击后,红六军团的命运面临转折点。战斗打响后,红六军团的指挥部尚未到达甘溪,无法及时掌握全面战况,部队陷入各自为战的不利局面。面对这突如其来的危机,红六军团决策层清楚地意识到,继续这样硬拼只会导致全军覆没。他们迅速决定向东南方向突围,并指派18师师长龙云率领第52团担任后卫阻击敌人。 此时的红52团虽然是红六军团中战斗力最强的一个团,但实际上只有800多人,加上师直属部队勉强凑到一千人。面对这几乎是自杀式的任务,龙云师长向战士们动员说:"我们52团无论多大困难,出现再大的牺牲,哪怕战斗到最后一个人,也要堵住敌人,保证主力转移。" 这支平均年龄不到20岁的部队,在朱家坝完成阻击任务后,接到了可以撤离的命令。然而,龙云带领52团追赶主力时发现突围之路已被敌人封锁,而且部队还有不少伤病员落在后面。在这生死攸关的时刻,龙云面临艰难抉择:他可以不管伤员,带着健康战士全力突围;但他最终选择等待伤员,不愿丢下受伤的战友。 就这样,52团虽然突破了当前敌人的包围,却不知不觉进入了另一个更大的包围圈,被迫退到了困牛山。在这人生地不熟的绝境中,龙云不得不分兵两路:他亲自带领200多名精干战士沿河谷突围,而团长田海清则带领剩余战士在山顶构筑防御阵地。 生死诀别之际,也许他们只来得及说一句"来生再见"。田海清带领的部队在山顶奋勇抵抗,但敌人使出卑鄙手段,强迫当地百姓穿上民团衣服走在最前面。红军战士们深知不能伤害无辜百姓,只好不断后退,最终被逼到悬崖边。在这场战斗中,英勇的团长田海清不幸牺牲。 剩下100多名战士被逼到悬崖之上,弹尽粮绝之际,面对敌人的步步紧逼,他们做出了惊人的决定:集体跳崖。敌人见悬崖上久久没有动静,上去一看才发现只剩下残破的枪支,红军战士们都已纵身跳下。目击者后来回忆:"牺牲红军尸体是一窖一窖的。"