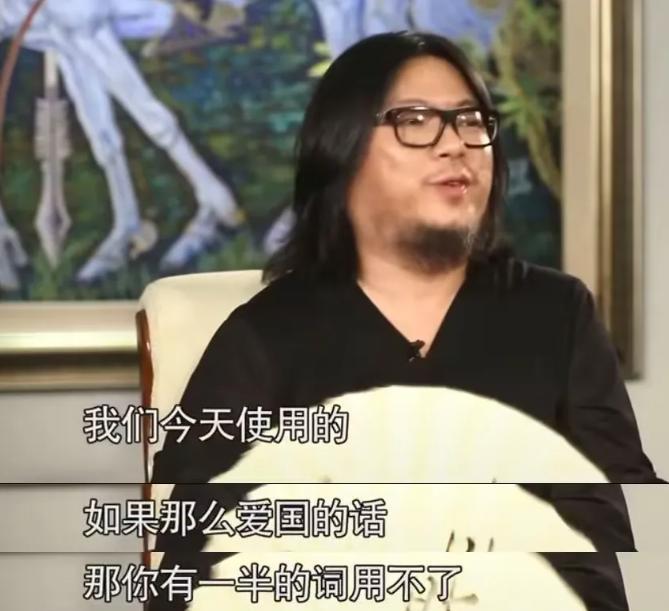

“没有日语,中国人就没法说话了!”国内一近代史专家表示,我们现在说的话,绝大多数都是日语。高晓松也曾表示,现代汉语一半双音节词都来自日语。可事实果真如此吗? 这个所谓的专家也是社科院的,上一个社科院口出狂言出事的是贺滨,也就是那个美国对中国加关税之后,中国对美国进行反制,说“错”的那个人,他说“中国应该对美国零关税。”不过他的部门被取消了。 而说中文是日语的,叫雷颐。不过分属的部门不同,贺滨是社会方向,雷颐是近代史方向。 高晓松也发表过类似的言论,但是这不代表就是事实。日语词汇确实对现代汉语有影响,尤其在近代科学、文化领域。像“经济”“哲学”“科学”这些词,确实源自日语对西方术语的翻译。 但是就借此说中国离了日语就不会说话了,有点太过夸大其词。 因为也有很多词汇,是国内运用非常少,然后留学生从日本深造回来之后,就觉得这词是日本发明的,殊不知早就记录在中国的英华字典里。 汉语作为独立语言体系,自带完整“工具箱”。日常交流中的基本词汇,比如“吃”“喝”“走”“跑”,全是地道的“中国制造”。就算在学术领域,汉语也能自创词汇,比如“互联网”就是本土翻译,跟日语没关系。 再者汉语吸收外来词时,会进行本土化改造。比如日语的“写真”,到了汉语里专指艺术摄影,跟日语原意“照片”不完全是一回事。这种“拿来主义”加上“再创作”,让汉语既能“拿来”,也能“自产”。 所以说日语词汇是汉语发展的“调料”,不是“主食”。没有日语,中国人照样能说能写,只是可能会少些“洋味”。毕竟汉语几千年的积淀,靠的是自身强大的生命力,而非外来词汇的堆砌。下次再说“没日语就不会说话”,得先问问汉语同不同意!

评论列表