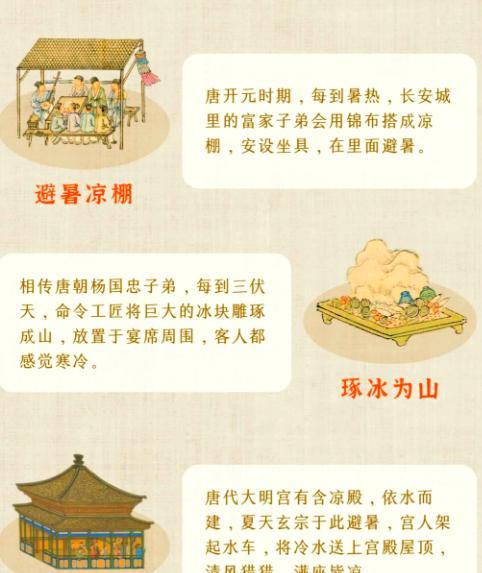

古人是如何避暑的? 炎炎夏日现代人依赖空调与冰箱对抗酷暑时,不妨感受古人用智慧与自然共舞的清凉之道。 他们以朴素的物理手段、精妙的建筑技艺、细腻的生活美学,编织出一张跨越时空的避暑之网,既化解暑气,又沉淀出对生命与自然的深刻理解。 摇动扇子的清风或许是古人最直观的消暑方式,但其中蕴含的智慧远不止于纳凉。 平民手持竹编"摇风",文人挥洒题诗作画的绢帛团扇,达官贵人则享用水力驱动的"人工风扇",这看似简单的动作,实则暗含养生哲学,通过手腕与肩部的协调运动,促进血液循环,尤其倡导老年人多用左手摇扇以预防中风。 扇子不仅是工具,更成为身份与审美的载体,唐代周昉《挥扇仕女图》中,轻纱罗扇与慵懒姿态交织出诗意栖居。 当风轮转动带起水雾穿行于亭台楼阁时,唐代含凉殿的"水力空调"已展现出机械降温的雏形,水流沿屋檐垂落成帘,激荡的凉气让盛夏殿堂"凛若高秋"。 建筑空间的设计堪称古人对抗高温的杰作,先秦"窟室"利用地下低温特性,汉代清凉殿以玉石床榻与琉璃帐营造冰凉触感,唐代自雨亭通过水利机械形成环绕建筑的水幕屏障。 清代圆明园中,雍正皇帝每年两百余日居住于此,借水系与绿荫构建生态降温系统。 江南民居的天井与穿堂风设计,北方窑洞的地窖式结构,都将地理特征转化为天然空调。 更精妙的是战国青铜冰鉴与清代掐丝珐琅冰箱,前者以双层结构冰镇酒水,后者用铅锡内胆延缓冰块融化,箱盖气孔既能保鲜又可调节室温,堪称多功能冷藏设备。 饮食调理中凝结着"以食为药"的中医智慧,北魏《齐民要术》记载的乳酪制品,唐代"酥山"将奶油塑成冰山造型冰镇,元代"冰酪"混合果酱与奶冰,已颇具现代冰淇淋神韵。 宋代街头的"甘豆汤""卤梅水"等二十余种凉饮,清代宫廷"甜碗子"用冰镇鲜藕、葡萄汁消暑,慈禧太后为求一碗酸梅汤不惜千里运冰。 这些冷食并非单纯追求冰凉刺激,而是遵循"夏季养阳"理念,如荷叶粥清暑利湿、三豆饮解毒消肿,将时令食材与药理结合。 古人最深邃的避暑智慧,在于对身心关系的洞察,白居易"散热由心静,凉生为室空"的诗句,柳宗元"谅非姑射子,静胜安能希"的自嘲,构成辩证的消暑哲学。 他们既创造实体凉意,也懂得调节心境:王羲之酷暑闭门谢客保存体力,米芾逃往南山享受林荫,文人袒胸露臂于竹林松风间,在肌肤与自然的接触中体会庄子"天籁"之境。 这种"外调物理,内修心境"的双重智慧,让避暑从生存需求升华为生命艺术。 这些穿越时空的清凉记忆,恰似青铜冰鉴中镇着的青梅酒,在岁月沉淀后愈发醇厚,为现代人提供着超越技术局限的精神启示。