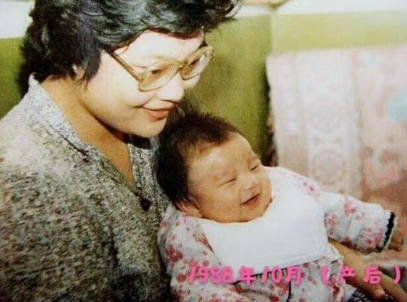

1988年,武汉25岁女老师,新婚不久便怀孕了。哪料,孩子刚出生,丈夫脸色骤然大变:“我们分手吧!”说完,头也不回的走了。

25岁的语文教师邹翃燕躺在手术台上,汗水浸湿了头发,本该是迎接新生命的喜悦时刻,没曾想却被医生凝重的表情蒙上阴影。

新生儿因医疗事故导致颅内出血,医生拿着病危通知书让家属签字时,直白地说孩子就算救活也可能变成傻子。

她的丈夫听完医生的话,整张脸瞬间褪去血色,在走廊来回踱步,皮鞋敲击地面的声音带着焦躁。

这个刚组建的小家庭原本连婴儿床都准备好了,此刻却像被泼了盆冰水,当邹翃燕从麻醉中清醒时,枕边只剩下张写着"分手"二字的字条。

她根本顾不上难过,看着浑身发紫的早产儿,她的心仿佛滴血一般,小心翼翼用棉签蘸水湿润孩子干裂的嘴唇。

新生儿监护仪发出规律的滴答声,她盯着仪器屏幕看了一整夜,第二天清晨,护士来查房时发现这位母亲正用指甲轻轻刮着孩子的手心,这是她从书上看来的刺激神经的方法。

出院那天,她给儿子取名"丁丁",把家里所有家具包上彩色布套,墙上贴满动物图案。

亲戚送来成箱的旧衣服,她挑出不同材质的布料缝成触摸毯,当时武汉儿童医院的数据显示,80年代脑瘫患儿存活率不足30%,其中能生活自理的更少。

但这些数字却在她那里变成了每天必须完成的康复清单:翻身200次、抓握练习300回、声音刺激持续两小时。

眼看孩子都快三岁但依旧站不稳当,她便发明了"爬山游戏",把棉被堆成山坡形状,自己跪在床边当人肉护栏,孩子每次摔倒都会磕到软绵绵的被子,咯咯笑着继续往上爬。

街坊经常看见瘦弱的母亲背着儿子去针灸,公交车上总有人给他们让座,有回遇上暴雨,她护着背上的孩子摔进水坑,起身时发现丁丁正用小手抹她脸上的泥水。

上小学那年,丁丁在操场被同学推搡,回家时膝盖上结着血痂,她并没有去找老师理论,而是买了盒彩色粉笔。

第二天开始,母子俩每天放学后在楼道里画跳格子,从一楼画到六楼,渐渐地,总有些邻居小孩加入游戏,丁丁的腿脚在追逐打闹中越来越灵活。

初中班主任曾委婉建议送孩子去特殊学校,她听完反而给儿子报了英语补习班。

当时她同时打着三份工:白天在学校教课,晚上给夜校批改作业,周末还接了个抄写员的话。

有次改作业改到凌晨,钢笔水把手指头都染蓝了,正巧丁丁起夜看见,从此每天早晨主动帮妈妈挤好牙膏。

高考放榜那天,邮递员在楼下喊名字时,邹翃燕正在厨房腌酸豆角,装着北大录取通知书的信封被酱油瓶压住边角,她抖着手拆开看了三遍,突然发现儿子已经比自己高出半个头。

二十年的努力在这个瞬间具象化,阳台上晾着褪色的康复训练服,书架上摆着不同年份的词典,还有那辆接送孩子做理疗的旧自行车,车筐里还卡着半截粉笔头。

走在北大校园里的丁丁,书包侧兜常年插着瓶眼药水,这是从小养成的习惯,当年做视觉训练时,母亲总提醒他注意眼睛休息。

每次在未名湖边晨读时,他都会想起小时候母亲握着他的手描红模子的温度,那些被医生判定"可能终身残疾"的预言,终究败给了数不清的日夜坚持。

鑫惠东

伟大的母亲

有觉无眠

每一朵花开,经历了严冬冰霜,才能绽放出美丽,持之以恒,坚持不懈,努力终得善果。