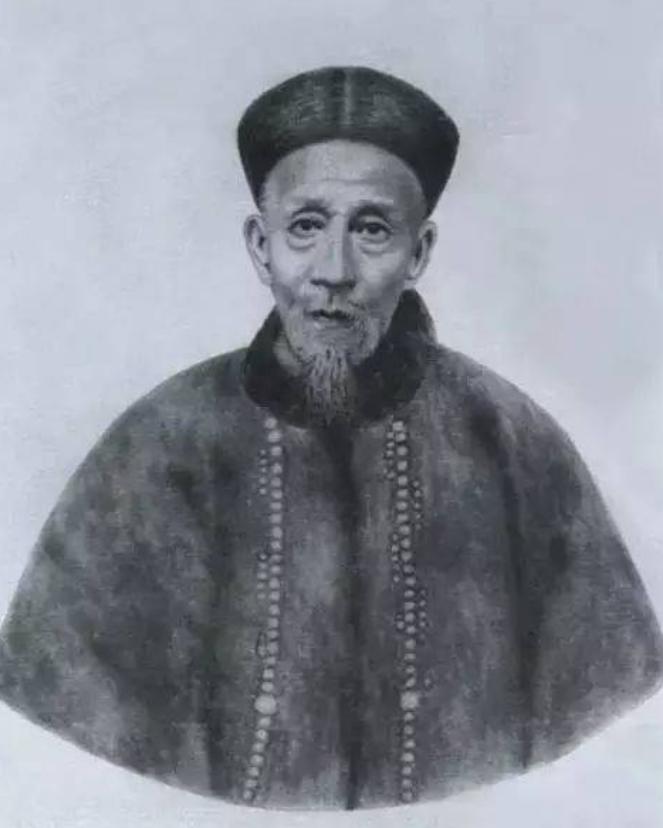

1904年,通房丫李氏,站着侍奉丈夫与正妻长达33年。这日,她正在盛饭。 谁知,管家突然冲进来高喊了一句,她手一歪,啪地一声碗摔落地面碎了一地。正妻刚打算开口斥责,丈夫却开怀大笑:“坐下,一同用膳!” 晚清光绪年间广东巡抚衙门后宅里有个女子总站着伺候人,她叫李氏,原是湖南茶陵乡下佃户家的闺女。 那年头穷人家养不活孩子,十岁上她就被卖到长沙谭府当粗使丫头,整天在后厨劈柴烧火,手上磨得全是茧子。 谭府老太爷谭钟麟是两广总督,正二品的大官。 老夫人房里有八个大丫头,李氏原本排不上号。 可这姑娘干活实在,天不亮就蹲在井台边洗衣裳,寒冬腊月手冻得通红也不吭声。 老夫人六十大寿那天,前院忙得脚不沾地,偏巧贴身丫鬟害了急病,管事的临时抓了李氏顶上。 就这一回端茶递水的机会,让谭钟麟瞧见了这个眉眼周正的姑娘。 那年谭钟麟四十八岁,刚续了弦。 新夫人是江西巡抚的侄女,嫁妆箱子摆了半条街。 洞房花烛夜,老夫人怕儿子冷落了新妇,转头就把李氏塞进了新房。通房丫头的名分就这么定下了,连个纳妾文书都没有。 按《大清律例》的说法,这叫"婢女收房",算不得正经妾室。 李氏的日子比普通丫鬟强些,能住单间,月钱涨到二钱银子。 每天寅时三刻就得候在正房外头,等大夫人醒了要伺候梳洗。 谭钟麟上衙门后,她得把老爷的朝服熨得笔挺,连补子上的仙鹤羽毛都要一根根捋顺。 最熬人的是夜里值宿,正房那边咳嗽一声,她就得举着蜡烛小跑过去,在屏风后头站一整宿。 转机出现在光绪十三年春。 李氏生了个大胖小子,取名延闿。 按族谱规矩,庶子得养在嫡母跟前。大夫人抱着白胖娃娃笑得慈祥,转头就把孩子交给奶娘,吩咐李氏:"你照旧当差,孩子满月酒少不了你一碗鸡汤。" 那天李氏蹲在灶台边添柴火,眼泪吧嗒吧嗒往灶膛里掉。 谭延闿三岁开蒙就显了聪慧,五岁能背《千字文》,七岁作得打油诗。 李氏躲在书房窗外偷听,听见先生夸"此子类父",指甲掐进手心沁出血珠子。 她知道,要想儿子出息,就得让他跟着正房太太。 每次孩子来请安,李氏都垂手站在墙角,连块点心都不敢递。 光绪二十七年秋闱放榜,谭延闿中了解元。 喜报传到谭府时,李氏正端着描金碗给老爷夫人布菜。 管家冲进来喊"少爷高中了",她手一抖,官窑瓷碗摔在青砖地上,碎得七零八落。大夫人柳眉倒竖刚要发作,谭钟麟抚须大笑:"给李氏看座!" 三十三年头一遭,她颤巍巍挨着凳子边坐下,热汤面摆在眼前愣是没敢动筷。 后来谭延闿官至南京国民政府主席,要给母亲请封诰命。 族老们翻着泛黄的纳妾文书直摇头:"收房丫头没文契,按例不能入祠堂。" 民国十三年冬,李氏病逝,灵柩停在偏院三天。 族里咬死"妾侍走侧门"的老规矩,气得谭延闿翻身躺上棺材盖:"今日抬着我出去!"八个杠夫抬着棺木颤巍巍过正门,门楣上"进士及第"的匾额晃了三晃。 这事儿后来上了《申报》,标题叫《孝子护柩惊世人,旧俗新两难全》。 有遗老在茶馆里嚼舌根:"到底是婢生子,坏了祖宗规矩。"跑堂的提着铜壶冷笑:"人家现在是谭院长,你算哪根葱?" 茶碗盖碰得叮当响,跑堂的转身掀帘子,外头民国十四年的阳光白得晃眼。