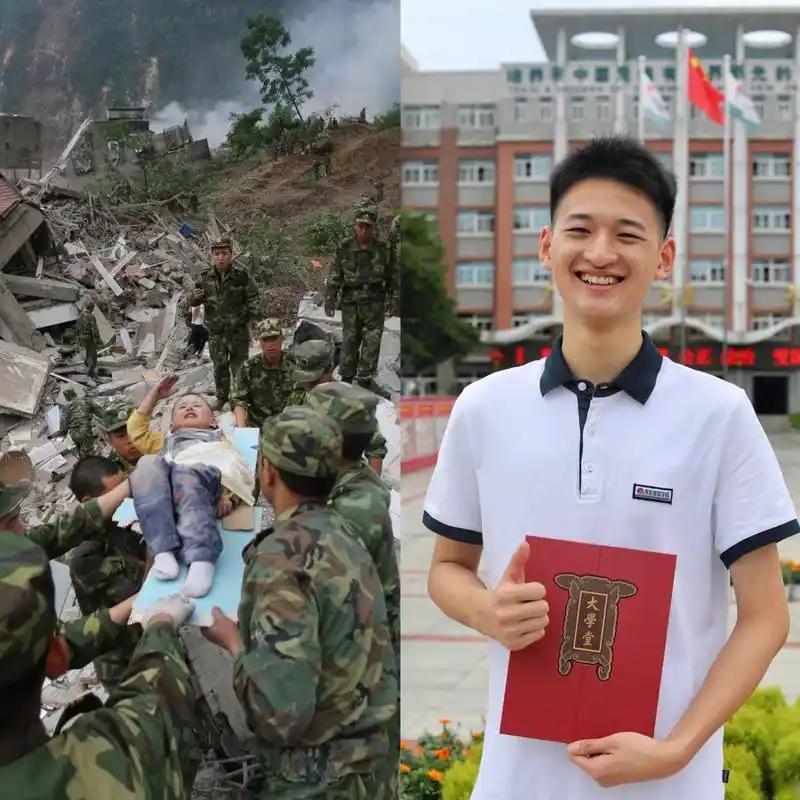

从废墟到未名湖:"敬礼娃娃"郎铮的18年成长之路 2025年5月12日,北京——在汶川地震17周年纪念日当天,北京大学未名湖畔迎来一位特殊学子。当年被解放军从北川废墟中救出时行少先队礼的"敬礼娃娃"郎铮,如今已成长为北大国际关系学院大二学生。这个跨越时空的成长故事,正在社交媒体引发生命与感恩的接力话题热议,单日阅读量突破8亿。 2008年5月13日清晨,3岁的郎铮被武警官兵从北川曲山幼儿园废墟中救出。他躺在临时担架上艰难举起右手的画面,通过新华社记者杨卫华镜头传遍世界,成为抗震救灾精神的标志性符 影像背后的细节:郎铮回忆称"当时并不懂敬礼含义,只是模仿大人动作",但这份纯真触动全球。该照片后被收录进人教版小学《道德与法治》教材。 持续17年的牵挂:当年参与救援的官兵李帅如今已是某部政委,每年5月12日都会与郎铮视频通话。他在采访中表示:"这孩子把感恩化作了前进动力。" 地震导致郎铮左手骨折、颅脑损伤,但他在康复后展现出惊人毅力: 初中获得绵阳市"新时代好少年"称号 2023年以623分考入北大,超过四川省文科一本线98分 现担任北大山鹰社骨干,参与"乡村教育振兴"支教项目 专业选择的深意 郎铮选择国际关系专业源于特殊经历:"地震时接受过70多个国家援助,我想研究如何用外交传递中国感恩。"其导师王逸舟教授评价:"这种跨文化理解能力是教科书教不出来的。" 郎铮的书架上摆放着两件特殊物品:当年救他的武警头盔残片,以及2024年受邀参观天安门城楼时获得的纪念徽章。这种"个人史与国家史的交叠",被《光明日报》称为"改革开放后成长起来的Z世代精神图谱" 新媒体时代的正能量传播 抖音用户@北大日记发布的《敬礼娃娃的宿舍vlog》获赞1200万,视频中郎铮演示用左手流畅书写(地震致右手功能受损),弹幕刷屏"这就是中国少年的样子"。中国青少年研究中心将其案例纳入《重大突发事件对青少年价观影响》课题。 北师大心理学部研究发现,郎铮的成长轨迹印证了"创伤后成长理论"(PTG):通过参与志愿服务、确立人生目标等方式,将灾难转化为发展机遇。其母亲李娟透露:"他总说自己是幸运的,要替逝去的同学多看看世界。" 教育公平的见证 从绵阳东辰国际学校的学费全免,到北大"筑梦计划"加分政策,郎铮坦言:"没有国家教育帮扶,我走不出大山。"这恰与教育部2025年《特殊群体学生发展报告》形成呼应——灾区学生在高等教育入学率上已追平全国平均水平。 站在北大图书馆前,22岁的郎铮对记者说:"那个敬礼是生命的起点,不是终点。"如今他正在申请联合国开发计划署实习,希望"把中国式感恩传递给世界"。从北川到北京,从幸存者到建设者,这个年轻人的故事仍在续写新时代的中国叙事。