2001年,老太太被推进手术室,医生摇摇头,“癌细胞扩散,没救了,也就剩6个月可活!”谁知,老太太的儿子转身辞掉工作,怀揣3000元,走遍15省市,收集150份抗癌药方,3年后一查,老太太癌细胞竟减少了60%。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2001年的冬天,山东菏泽的寒风像刀子一样刮过街头,医院的走廊却比外面更冷,一位六旬老太太躺在手术台上,监护仪的滴答声像在倒计时生命。 手术室的门推开,主刀医生摘下口罩,轻轻摇头,眼神里透着无奈,诊断书上的字像一把锤子砸在儿子心头:卵巢透明细胞癌晚期,癌细胞已扩散到淋巴系统,生存期不过半年。 儿子捏着那张薄薄的纸,沉默地站在走廊尽头,目光穿过医院的玻璃窗,落在远处灰蒙蒙的天空,他没有哭,也没有崩溃,第二天,他向单位递交了辞职信。 他叫戴永胜,26岁,一个普通的上班族,工资不高但生活平稳,家里的积蓄只有4000元,原是留给他相亲娶媳妇的,他瞒着家人,拿走3000元,塞进一个旧双肩包,里面还有几件换洗衣服和一本笔记本。 他没有告诉任何人具体的计划,只说要为母亲找药,那年,3000元在菏泽能买一辆不错的自行车,但在全国寻医的路上,连张硬卧票都显得奢侈。 他先去了济南,蹲在山东中医药大学的附属医院门口,等老教授下班,教授们行色匆匆,他腼腆地递上一张母亲的诊断书,恳求指点,有人摇头,有人叹气,但也有人会停下来,写下几味药材的名字。 此后的三年,戴永胜的足迹像一张巨大的网,覆盖了15个省市,他去过北京的三甲医院,挤在肿瘤科的走廊里偷听专家讨论病例;也去过贵州的苗寨,跟着村民翻山越岭找一种据说能“清热解毒”的草根。 每次听说哪里有治癌的老中医,他都会想尽办法赶过去,哪怕要转三趟城乡巴士,颠簸得满身尘土。 火车是他最常坐的交通工具,硬座车厢里弥漫着泡面和汗味,他蜷在角落,攥着皱巴巴的车票,笔记本上记满了药方。 那些药方有的来自肿瘤科主任的推荐,有的出自村里老人的口述,还有的从泛黄的古医书里抄来,字迹密密麻麻,像一张张希望的地图。 他不是盲目收集,每到一地,他会找图书馆或药店,翻开厚重的《中华药典》,逐条查证药材的属性,有毒的方子被划掉,副作用大的被搁置,剩下的被他按病症和药性分类,抄得整整齐齐。 每个月,他都会带着母亲去省肿瘤医院复查,顺便把新收集的药方拿给主治医师看,医生大多皱眉,觉得这些民间偏方不靠谱,但他从不争辩,只是默默记下意见,回去再调整配方。 母亲的药罐子在阳台上咕嘟咕嘟地冒着热气,药香飘进小院,成了邻居们熟悉的味道,奇迹在悄然萌芽,服药半年后,母亲的肿瘤标志物下降了8%,医生拿着化验单多看了几眼,语气里多了几分惊讶。 第二年,CT片子显示,母亲体内的转移灶缩小了三分之一,戴永胜攥着报告单的手微微发抖,到了2004年春天,全身PET-CT的结果让整个肿瘤科都炸了锅:癌细胞活性区域比确诊时减少了近六成。 主治医师拿着片子反复比对,推了推眼镜,说这结果连他这干了二十年的老医生都觉得罕见,病例被打包送往国家癌症研究中心,成了医学界的热门话题。 卫健委的中西医结合专家组接手了这个案例,他们从戴永胜整理的药方里挑出七味药材,送进实验室测试,发现这些药材能抑制肿瘤血管生成,这与国际医学期刊《柳叶刀》上最新发表的抗癌机理研究不谋而合。 专家们在《中华肿瘤杂志》上发表了分析报告,但也郑重提醒,癌症治疗因人而异,民间药方不能盲目照搬,戴永胜读到这篇报告时,只是笑了笑,把杂志夹进笔记本,旁边还塞着厚厚一叠火车票存根。 如今,戴永胜在菏泽开了一间养生茶馆,墙上挂着他当年的药方展板,字迹虽褪色,却吸引了不少慕名前来的访客,他从不主动推销药方,反而劝人先去正规医院检查。 茶馆柜台上摆着母亲最新的血常规报告单,指标正常得像个健康人,旁边还有一张省中医院颁发的“抗癌明星患者”证书,玻璃框泛着光。 常有老顾客问他,当年辞职跑遍半个中国,值不值?他指着柜子里那叠发黄的火车票,咧嘴一笑:“要能报销,够我买辆小轿车了。” 2004年,戴永胜被评为“中华孝亲敬老楷模”,他的故事登上报纸,感动了无数人,那些泛黄的票据和笔记本,不仅是他三年的青春,也是他对母亲的承诺。 母亲的笑容,是他走过千山万水后最好的回报,在菏泽的冬夜里,茶馆的灯光暖暖地亮着,像一盏不灭的希望,照亮每一个路过的人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:长沙晚报——孝子携母千里迢迢来湘感恩

用户10xxx59

[思考]你接着说,一辆自行半年内走遍15省市。。。我信你。

jxTZkH

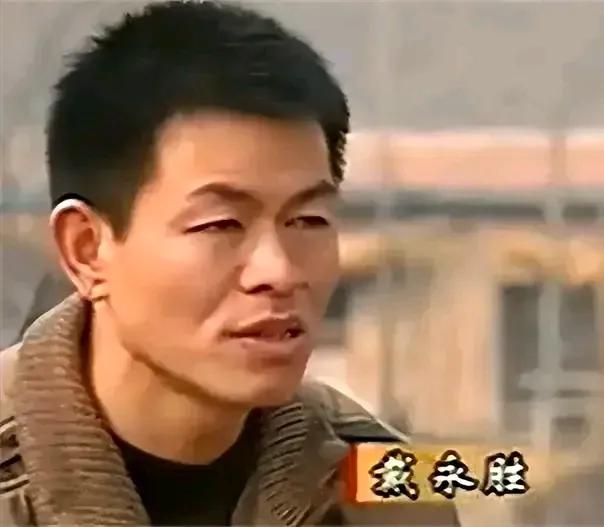

考子是真的

A陈

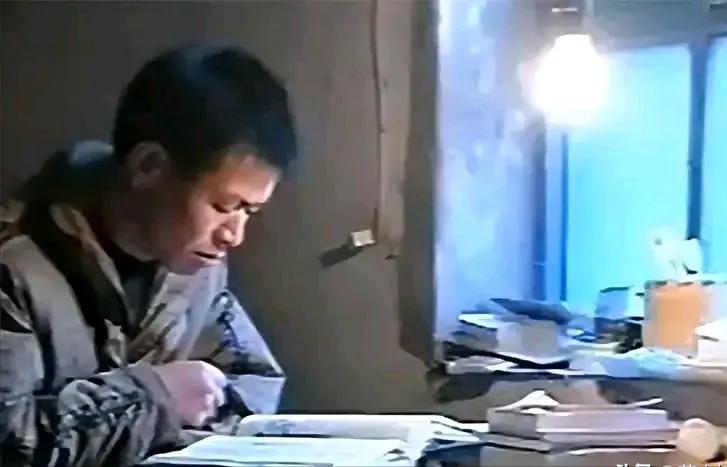

有钱人啊[狗头][狗头]别说三年不上班,我老公一年不上班我都得愁死