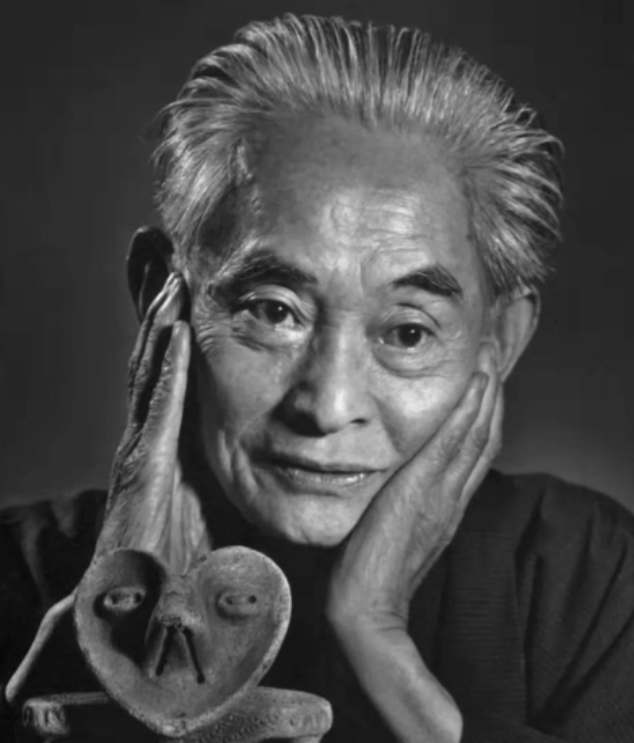

1972年,诺奖得主川端康成吞煤自尽,救护车上留下9字遗言,在场之人无不泪目。作为亚洲第二的诺奖得主,他曾以1句海棠花未眠,斩获无数女人的心。抚慰与温暖了无数人。可他自己,却为何会走上绝路呢?

川端康成1902年出生于日本大阪府,年幼时便经历了接连不断的丧亲之痛。两岁时母亲去世,三岁时父亲也撒手人寰。

他被送到祖父母家抚养,然而,命运并未就此眷顾他。十岁时祖母去世,十五岁时祖父病逝。至此,川端成为家中最后的幸存者,一个少年,独自面对人生的荒凉。

这种早期的孤独和失去,深深植根于川端康成的内心世界。他的许多作品中,都能看到与死亡、离别、孤寂相关的意象。

他曾在《故园》中写道:“我的亲人一个个离我而去,留下我孤零零的活着。”这份被命运反复伤害的痛感,成为他文学创作的原动力,却也埋下他一生抑郁与自毁的种子。

尽管命运多舛,川端康成并未被击垮。1927年,他以小说《伊豆的舞女》初露锋芒,作品以清新哀婉的笔调描绘了一个学生与舞女短暂却纯净的邂逅,震撼了当时日本文坛。

自此之后,他陆续创作出《雪国》《千只鹤》《古都》等传世之作,确立了其在日本文学界的地位。

1968年,川端康成因其“以卓越的感受力表达了日本民族的本质”而荣获诺贝尔文学奖,成为继印度的泰戈尔之后,亚洲第二位获此殊荣的作家。

瑞典文学院对他的颁奖词评价极高:“川端康成的作品将东方传统的美与现代意识交织在一起,形成一种独特的、令人动容的艺术形式。”

川端的美,并不浮于表面。他的美,是“残缺美”、“哀愁美”,是“刹那芳华”的东方审美。

正如他在《雪国》中的那句名言:“穿过县界的长长隧道,便是雪国。”那既是空间的描写,也是心理的寓言——越过人生的黑暗,迎来的却是被雪覆盖的苍凉世界。

尽管获得了世界的认可,川端康成却从未真正感受到安慰。诺奖的荣耀并未驱散他内心的空虚,反而在某种程度上加剧了他的“生存困境”。

他说:“诺贝尔奖如同为我立下了一座活着的碑。”他不愿被世界注视的目光束缚,他不喜欢成为“一个符号”。

同时,朋友三岛由纪夫的自杀,成为压倒川端精神世界的最后一根稻草。三岛是他的知己、学生,更是文学上的继承者。

1970年,三岛在自家举行“割腹自尽”的剧烈行动震惊世界,川端闻讯后大为震动。他不止一次对友人说:“我看着他的尸体,仿佛看到了我自己未来的模样。”

此外,随着日本社会高速工业化发展,川端越来越感受到传统美学的失落与人心的迷茫。他曾多次批评当代人的浮躁与功利,哀叹“时代不再需要文学”。

这一种文化与精神的格格不入,也让他逐渐感到无所归属。他甚至说:“我写的,不再有人看得懂了。”

1972年4月16日夜,川端康成独自在神奈川县的寓所中,打开煤气阀门,静静地等待死亡的降临。清晨,家人发现异常,紧急呼叫救护车。

在救护车内,他缓缓吐出九个字:“人生无可奈何。”他没有留下任何遗书,但这句话,像是他写给世界的最后一首短歌。

他曾在一篇随笔中写道:“我之所以钟情于美,是因为美是生命的极致,而极致的背后,就是死亡。”

川端康成用他的一生,诠释了东方文学中“生之哀愁”的极致之美。

他笔下的“海棠花未眠”,象征着永恒的温柔与等待,也许正是他对人生最后的希冀:即使在黑暗中,也愿为人间留下一点温暖与诗意。

川端康成走了,带着无数人的怀念与遗憾。但他留下的作品,却依然在世界各地被无数人阅读、揣摩。

他以文字构建了一个宁静而深邃的世界,让人们在嘈杂的现实生活中,仍能感受到那一缕淡雅的东方之风。

他曾说:“即使是哀伤,也要写得像花开一样美丽。”这便是川端康成,一位用痛苦雕琢出极致之美的文人,一位孤独地为世界留下温柔的使者。

哪怕他最终走入了黑夜,但他笔下那“未眠的海棠花”,依旧在岁月里轻轻盛开,照亮着人们孤独的灵魂。